近年、人工知能であるAIが進化し、さまざまな分野で注目され始めています。

その中でも、紙の文書や帳票を自動で読み取り、デジタルデータに変える技術として注目を集めてるのが、AIを用いた「AI OCR」です。

これにより、非定型帳票や直筆文字など、今までのOCRでは読み取りが困難だったデータも、高精度で読み取ることができるようになりました。

本記事では、AI OCRについて説明するとともに、活用事例を詳しく解説していきます。

目次

|AI OCRとは

一言で表すと、AI技術を用いたOCR(Optical Character Reader=光学文字認識)を指します。

OCRは、画像データからテキスト部分を抽出し、それを文字データに変換しますが、それにAIの機械学習技術を組み込むことで、文字認識やページレイアウト解析の精密度を改善させています。

今までは、非定型帳票や直筆した文字など、読み取ることが難しいデータもありましたが、AIが加わることにより、これらのデータも的確に読み取ることができます。

よって、自動的にデータをデジタルに変換させた、情報のアクセスや管理を改善するための強力なツールであり、企業、学術機関、医療機関など様々な場面での活躍が期待されます。

|一般的なOCRとの違い

一般的なOCRは、あらかじめ設計されたルールやテンプレートに基づいてテキストを認識します。

これは静的であり、新しい言語やフォントに対応するために、適宜ソフトウェアのアップデートが必要です。

これにAIが加わると、機械学習とディープラーニングに基づいているため、新しいデータを学習させることができ、柔軟性を持たせることが可能になります。

また、従来の処理能力では、テキストを画像として認識し、画像処理技術に依存していることが一般的でしたが、高度に特徴抽出を行い、画像全体の文脈や文字の関連性を理解するため、幅広いコンテンツに適用できるようになります。

よって双方の主な違いは、精度、柔軟性、および対応能力の面で存在すると言えるでしょう。

|AI OCRの特徴

21世紀のデジタル時代において、文書処理と情報抽出の革命を率いるこの技術は、光学文字認識を新たな次元に引き上げ、幅広い分野で活用されています。

以下では、AI OCRの主な特徴について詳しく説明します。

手書き文字の識字率が高い

大規模なトレーニングデータと深層学習モデルを駆使することにより、直筆した文字の特徴を学習し、文字認識率をアップさせています。

さらには、直筆文字の癖や誤字脱字などを補正する機能も備えています。

そのため、請求書や領収書などの書類の自動読み取り、直筆のアンケートや申込書の自動入力、契約書や図面等の非定型帳票のデータ化に活用され、契約書や図面などの業務で効率化や自動化が実現されています。

例えば、直筆の領収書をスキャンするだけで、金額や日付などの情報を自動的に入力されるようになります。

これにより、従来の直筆された領収書を入力する作業が大幅に削減され、業務効率の向上が期待できます。

文字情報の学習量が多い

様々なフォント、文字サイズ、スタイル、言語、直筆文字、印刷文字など、文字の形や特徴を学習することで、文字を的確に読み取ることができるため、文字情報の学習量が多いほど、高精度での文字読み取りが可能です。

一般的には書籍やWebサイト、SNSなどから収集した文字情報を学習します。

また、直筆文字や非構造化の文書を学習させることにより、認識できる文字情報の範囲を拡大することができます。

さらに、新しいデータを習得し、適応する能力を持っています。

これは新たなフォントや言語、直筆された文字に対応する際に非常に重要です。

ユーザーのニーズや変化する環境に対応するため、モデルは継続的に学習し、改良されています。

様々なフォーマットに対応が可能

様々な種類の画像データに対応できる柔軟性があり、これは、異なるデータ形式や文書フォーマットに対する高い適応性から生まれます。

これには、PDF、画像ファイル(JPEG、PNG)、スキャン画像、直筆メモ、印刷物、電子文書など、多彩なフォーマットが含まれます。

さらに、書類のレイアウトが異なる場合や、画像データにノイズや歪みがある場合でも、高精度で読み取ることができます。

具体例として、請求書や領収書などの書類の自動読み取り、ビジネス文書のデータ抽出、医療記録の電子化など、多岐にわたる用途に適した強力なツールとして広く利用されています。

このような業務の効率化・自動化が実現しており、今後も期待が高まります。

|AI OCRの活用事例

この導入により、企業は作業効率の向上に成功し、大幅な時間の短縮を実現しています。

加えて、入力エラーや業務の属人化を防ぐことが可能です。

ここでは、実際に導入している企業について、具体的な実践事例をご紹介します。

日立グループ

日立グループは、「帳票認識サービス」を導入し、4,800以上の請求書と200以上の社内申請書の読み取りと照合を自動化し、業務効率を大幅に向上させています。

近年、財務部門は紙の書類と証票の取り扱いに課題を抱えており、14,500時間以上の作業時間がかかっていました。

しかし、このサービスの導入により、請求書や申請書を自動的に分類し、テンプレートを選択して必要な情報を自動で読み取ることが可能になり、誤認識の可能性が高いデータを識別できるようになりました。

この自動化により、財務担当者は、業務時間を7,100時間、約50%削減できる見込みです。

帳票の設定や目視確認による作業が大幅に減少し、担当者の負荷軽減や働き方改革に寄与しています。

セイコーエプソン

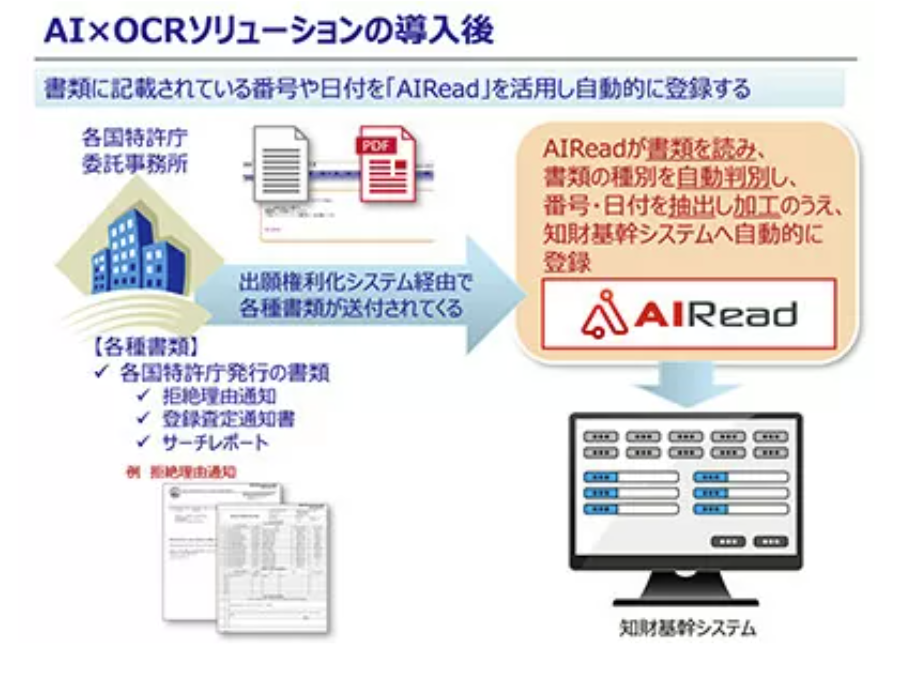

セイコーエプソン株式会社の知的財産本部では、特許庁発行書類から必要な情報を手作業で取り上げ、システムにインプットする作業には多くの人手と時間がかかっていました。

しかし、クラウドの利用が難しい状況からシステム導入が難航していました。

そこでAI-OCRを導入したことにより、高い読み取り精度による自動化が実現し、入力業務はほぼゼロに近いレベルまで削減されました。

特許情報の抽出が自動化されたため、修正が必要な場合を除いて入力作業は不要となり、月に約360時間かかっていた工数が著しく削減されました。

この効率化により、従業員は他の業務により多くの時間を費やすことができるようになりました。

横浜銀行

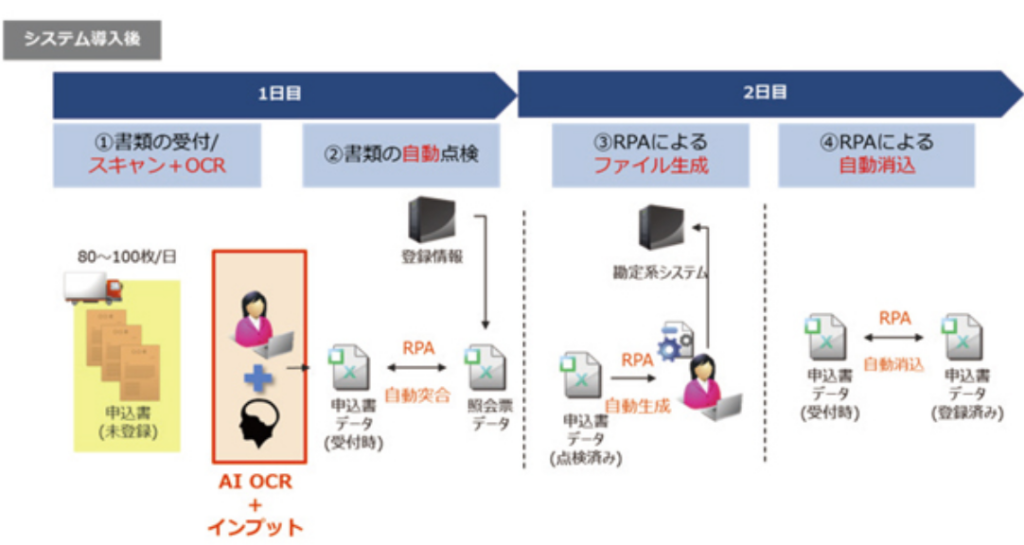

横浜銀行は、行員の生産性向上と営業力強化を目指して、ルーチン業務の再検討に着手しました。

その結果、AI OCR及び、RPA(Robotic Process Automation)を導入し、ネットバンキングの申込書類の処理などを自動化して業務効率化を実現しています。

これらにより、手書きの紙を基にした業務も自動化の対象となり、書類処理の速度が向上し、業務量も大幅に削減される見込みです。

今後はこのシステム活用を通じて、RPAの対象業務をさらに拡大する計画です。

この取り組みにより、横浜銀行は効率的な業務処理を実現し、行員の営業活動に専念できる環境を整え、顧客サービスの向上に貢献しています。

全国銀行協会

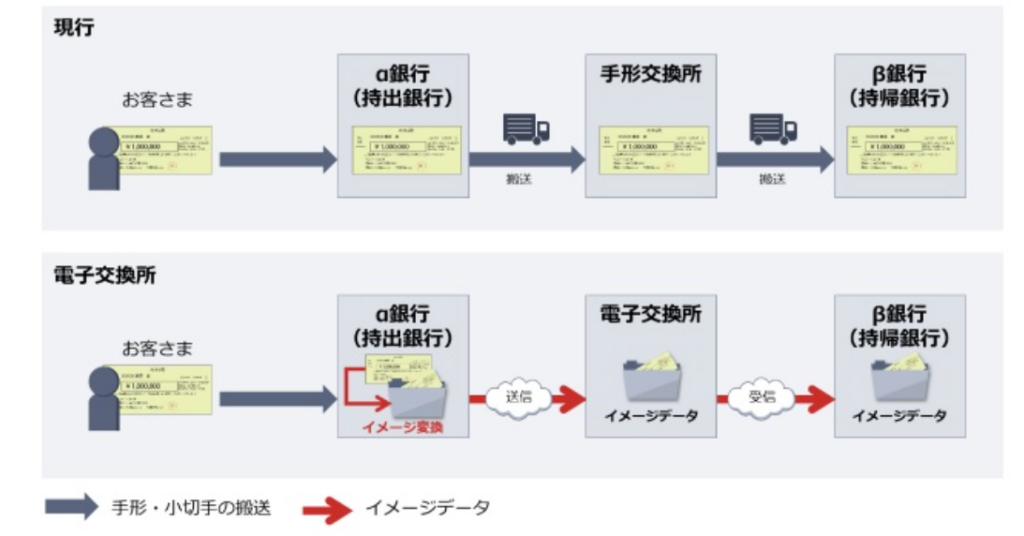

全国銀行協会は、手形と小切手の決済プロセスを効率化するため、「電子交換所」を設立し、その中核の画像処理に日立の「帳票認識サービス」を活用しています。

これまでの手形交換所を経由した物理的な取引から、デジタルイメージデータのやり取りに切り替えることで、手形交換業務の合理化とコスト削減が期待されています。

さらに、電子交換所の設立により、手形と小切手のイメージデータを送受信することで決済が可能となります。

金融機関はスキャナーを使用してこれを送信し、情報を取得することで取引を完結させます。

これにより、現物の搬送が不要となり、金融機関の運搬費用を含むコスト削減、利用者ニーズへの対応維持、災害時のリスク軽減などが実現します。

日本交通

日本交通株式会社は、タクシーチケットの集計業務に活用し、大幅に時間を節約しています。

タクシーチケットはキャッシュレス決済の約2割を占め、月間使用枚数が約12万枚に上るため、集計業務が負担となっていました。

これまでは各営業所でタクシーチケットの情報を手入力し、それをビリングセンターに送付して請求業務を行うという手順でした。

AI-OCRの導入により、人工知能に学習させることで手書き文字を高精度で認識できるようになりました。

結果として、月平均で約50時間の残業時間と各営業所での入力業務に関して、月平均で39時間分の削減に成功しました。

業務の効率化と生産性が向上することで、労力と時間の節約に成功しました。

武蔵野市

2020年4月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、各自治体が特別定額給付金事業の実施に取り組みました。

東京・武蔵野市も例外ではなく、多数の申請書情報の入力が課題でした。

具体的な作業は市民からの給付金申請書の確認と情報入力で、大量の処理に誤入力や漏れが懸念されました。

この課題に対処するため、武蔵野市はAI-OCR及びRPAの導入を決定し、わずか2週間で運用を開始。

職員3人が手動で行った場合の約4倍のスピード(1日最大6,000件)で作業を進め、稼働削減効果は約75%(約43.8日分)に達しました。

これにより、武蔵野市は他の自治体に比べて特別定額給付金の支給を迅速に行うことができました。

茨城県大子町

少子高齢化による労働力人口の減少が懸念され、自治体も「スマート自治体」への転換が求められています。

茨城県大子町では、「タクシー利用助成事業」の紙帳票入力業務にAI-OCRを導入。

この事業は、65歳以上の車を運転できない町民を対象として、通常料金の半額でタクシー券を提供するもので、タクシー運転手が手書きで利用情報を記入し、役場で集計と割引の支払いが行われていました。

2020年1月にAI-OCRを導入し、個人情報保護のために閉じたシステム(LGWAN)での利用を開始。

タクシー券をスキャンし、画像を読み取ってデータに変換することで、担当者が手動で行っていた入力作業を30%削減しました。

この成功により、今後は他の業務にも活用し、効率化を進める予定です。

岩手県久慈市

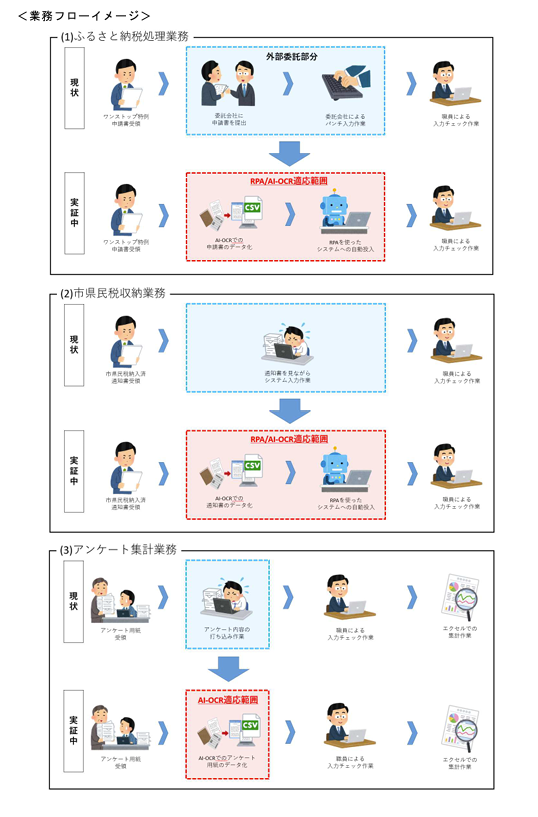

岩手県久慈市は、職員の減少と住民サービスの向上を両立させるため、AI-OCRとRPAの活用を検討しました。

個人情報の取り扱いに関する情報セキュリティの要件を満たすため、茨城県大子町でも取り入れられているLGWANを使用した、NTT東日本のAI-OCR「AIよみと〜る」とRPA「おまかせRPA」を採用しました。

最初にふるさと納税の申請書の処理業務を自動化する実証実験を行い、約4,000枚のアンケート集計業務で83%もの時間を削ることに成功し、1カ月あたりの作業時間は約78%削減しました。

久慈市は今後、他の業務への導入を検討し、さらに新型コロナ感染拡大に伴うテレワーク導入にも期待しています。

|まとめ

今回は、AI OCRの基本概念と仕組みを解説し、その革命的な効果を示すさまざまな活用事例を紹介しました。

導入に際してのメリットをまとめると、文字認識率やレイアウト解析精度の向上と、手書き文字や非定型帳票の読み取りが可能である点が特徴的です。

これらにより、さまざまな業務の効率化や自動化に活用されています。

今後も、本技術は進化し続け、より多くの業務で活用されていくことが期待されています。

TWITTER

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK

はてブ

はてブ