日本でも大注目のメタバース。

今年になって養老孟司氏が代表理事を務める「メタバース推進協議会」が発足し、従来の「日本デジタル空間経済連盟」、「一般社団法人メタバースジャパン」、「一般社団法人日本メタバース協会」と合わせて、メタバースに関する4つもの団体が並び立つことになりました。

これはつまり、どの企業や団体もメタバースの発展に力を注いでいることを意味します。

しかし、メタバースの普及に本当に必要なのは何なのか?

それが今回のテーマである、「相互運用性」にほかなりません。

今回の記事ではメタバースにおける相互運用性とは何なのか、それがメタバースの普及に不可欠なのはなぜか、そして現在行われている取り組みなどについて説明します。ぜひ最後までご覧ください。

目次

|メタバースの普及で重要視される「相互運用性」

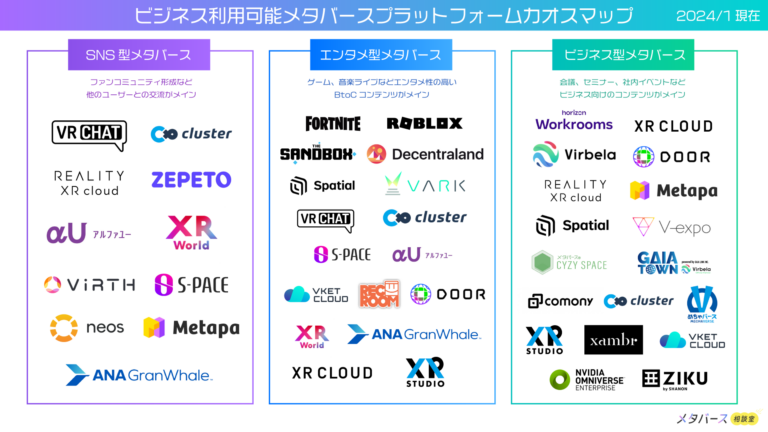

メタバースは統一されたプラットフォームではなく、各運営会社によってそれぞれが独立した仮想空間となっています。

そのため、プラットフォーマーごとに扱われている仮想通貨やアバターも異なります。

これはつまり、複数のメタバースを利用しようとすると、それぞれ異なるアバターや仮想通貨を用意しなければならないということになります。

それはあまりにも面倒で普及の妨げになるということで、異なるプラットフォームで自由に行き来できるようにしたい。

これがつまり、メタバースにおける「相互運用性」ということになります。

例えば私たちが普段使っているインターネットでは、特別意識することなくWebブラウジングし、様々なサイトを渡り歩きます。

サイトによってはログインが必要なこともありますが、そのためにわざわざ専用のブラウザを使ったり、別のパソコンを立ち上げる必要はありません。

それはインターネット上で相互運用がなされているからです。

メタバースでも同じように、ウェブページを移るような感覚でそれぞれのメタバースを自由に行き来できるようにしたい。その相互運用性こそが、メタバースの普及のカギとなっているのです。

|そもそもメタバースとは?わかりやすく解説

メタバースにとって相互運用性がどうして重要なのかを理解するために、そもそもメタバースとは何なのか、それによってどんなことができるのか?という点を改めて理解しておきましょう。

「メタバース(Metaverse)」は「Meta(超越した)」と「Universe(宇宙)」を組み合わせた造語で、「多人数が参加できるインターネット上の3D仮想空間」を意味します。

ユーザーは自分自身の分身となるアバターを使ってメタバースにアクセスし、そこで自由に行動できます。いわばインターネット上に「もう一つの世界」がある。それがメタバースなのです。

ではメタバースで私たちはどんな事ができるのか?主な特徴として、以下の3つの点が挙げられます。

- 物理的な制限なくグローバルな交流ができる

- 非現実的な体験ができる

- 新たなビジネスチャンスをもたらす

では順番に、一つずつ詳しく見ていきましょう。

物理的な制限なくグローバルな交流ができる

メタバースはインターネットで繋がれた仮想空間ですから、現実世界でどこに住んでいるか関係なく、世界中から様々なユーザーが同一空間に集まれます。

そのため物理的な制限もなく、グローバルな交流を楽しめるのです。

しかしそれならネットの掲示板やSNSと変わらないじゃないか、と思うかもしれません。

メタバースには、自分自身の分身となるアバターを使って参加します。そのため文字や音声だけとは異なり、現実世界に近いリアルな感覚でコミュニケーションを取ることができるのです。

さらにそのアバターの外見や容姿も自分の好きなように作成できますから、見た目だけで目の前の人(アバター)の性別や人種、年齢などは分かりません。

それによって、さらに自由でオープンなコミュニケーションの場となっているのです。

非現実的な体験ができる

3Dの仮想空間であるメタバースには現実世界を再現したエリアを構築することもできますが、非現実的な世界を創り出すことももちろん可能です。

むしろ普通では体験できない、非現実的な体験ができるのが、メタバースの醍醐味と言えるかもしれません。

例えば、映画「レディ・プレイヤー1」や「龍とそばかすの姫」で描かれたような世界。今まで映画でしか見たことがないような世界が、メタバースでは自分で体験できるのです。

もちろんそのためには、まだまだメタバースも進化が必要です。ですが、現実世界ではありえない世界を体感できる。

しかもそこには自分だけではなく、世界中から集った様々な人たちが一緒にいる…。考えただけでも、ワクワクしてきませんか?

新たなビジネスチャンスをもたらす

メタバースではそれぞれ独自の仮想通貨が用いられており、様々な企業が参入しています。ということはつまり、そこには新たなビジネスチャンスが広がっているということ。

実際、社名をそのものズバリの「Meta」に変更したFacebookやマイクロソフトといったIT企業だけではなく、ナイキやディズニー、ソニー、KDDIなど、様々な業種の企業がメタバースに参入。それぞれが独自の企業活動を行っています。

そうした名だたる企業が参加しているのは、メタバースが「もう一つの世界」として新たな市場を形成しているからにほかなりません。

その経済規模は、2030年には10兆ドルにも達すると予測されてもいます。

大企業だけではありません。メタバースでは実店舗を構えるよりもはるかに低いコストでビジネスを行えるため、個人にもその機会は開かれています。

実際に個人でかなりの額を稼いだり、メタバースの収入だけで生活している人も珍しくないんですよ。

|メタバースは普及しないと誤解される原因

ここまで見てきたようにメタバースは非常に魅力的で、大きな可能性を秘めています。

しかしその一方で、「メタバースは普及しない」という意見もネット上で多く見られます。

どうしてそのように意見が割れてしまうのか?それには、メタバースに対するいくつかの誤解が影響しているように思われます。

そこでここでは、メタバースの普及は難しい理由としてよく挙げられる、以下の2つの意見について取り上げます。

- セカンドライフが失敗したから

- VRデバイスは普及しにくい

メタバースの普及は本当に難しいのか、それとも単なる誤解に過ぎないのか?じっくり考えていきましょう。

セカンドライフが失敗したから

メタバースの前身と考えられているのが、アメリカで2003年にサービスが提供された「セカンドライフ(Second Life)」です。

セカンドライフでは3Dのオープンワールドをアバターで自由に行動でき、他ユーザーとの交流などを楽しめました。また独自の仮想通貨を発行し、現実世界とリンクした経済活動を行うこともできました。もうそのまんま、メタバースですよね。

当時としては非常に画期的な仕組みのセカンドライフは、爆発的な人気を得たのです。

ところがその人気は長続きせず、わずか数年でブームは終焉。現在でもサービスは継続しているものの、当時ほどの勢いは見られません。

セカンドライフの人気は儚かった。メタバースも全く同じ道をたどるのではないか?そう考えられているのです。

詳しくは、「メタバースとセカンドライフの違いとは?二の舞にはならない?わかりやすく徹底解説!」をご覧ください。

VRデバイスは普及しにくい

メタバースにはVRデバイスが必要。しかし、VRデバイスは普及しにくい。よってメタバースも普及しない。という三段論法で結論づけようとする人もいます。

しかしこれは、以下の2つの点で明らかな誤解と言えます。

- メタバースにVRデバイスは必須ではない

- VRデバイスはすでに普及し始めている

確かにメタバースの3D仮想空間をよりリアルに、より臨場感高く楽しもうと思うなら、VRデバイスは非常に強力なツールです。

しかし、メタバースにVRデバイスは必須ではありません。

パソコンはもちろん、スマホやタブレットなどでもメタバースに参加できるからです。

そしてそのVRデバイス自体も、すでにある程度普及し始めています。例えば、Metaが開発・販売する「Meta Quest 2」の出荷台数は約1,500万台。

さらにこれに続けとソニーの「PlayStation VR2」や、アップルもデバイスを開発しています。これからますますVRデバイスは普及していくに違いありません。

|セカンドライフが失敗した原因3つ

VRデバイスについてはともかくとして、セカンドライフの失敗はメタバースの普及という点で確かに大きな懸念材料です。

ではどうしてセカンドライフが失敗したのか?それには、次の3つの理由が考えられます。

- PCに求められるスペックが高すぎた

- 費用がかかってしまう

- 同時アクセスできるユーザー数が少なかった

セカンドライフが失敗した原因を調べることによって、メタバースの普及の可能性について探っていきましょう。

PCに求められるスペックが高すぎた

3Dの仮想空間、多人数の同時参加といったセカンドライフの目指す世界は確かに先進性の高いものでしたが、残念ながら当時のパソコンのスペックはそれに追いつくものではありませんでした。

3Dのオープンワールドをリアルタイムで描画するには高スペックのCPU、グラフィックカードなどが必要ですが、当時はそれほどのスペックを備えたPCは一般的ではなかったのです。

また多人数が同じ仮想空間にアクセスするには、インターネット回線の速度も当時は遅すぎた。とても快適なレベルでプレイできる状況ではなかったのです。

セカンドライフの登場はあまりにも早すぎた、と言われる所以です。

ところが、今ではその状況も大きく変化しました。

パソコンのスペックはどんどん向上し、PCゲームでは3Dのオープンワールドが当たり前になっています。高性能PC並の性能を持つスマホも珍しくありません。

さらにインターネットも光回線、そして5G時代を迎えて、多人数が同時にアクセスしても快適にプレイできる状況が整ってきました。

セカンドライフが目指した世界に、ようやく技術の進歩が追いついてきたのです。

費用がかかってしまう

セカンドライフが大きな注目を集めた理由は、ゲーム内で用いられる仮想通貨「リンデンドル」の存在抜きで語ることはできません。

リンデンドルは米ドルと交換することができたため、ゲームで稼いだリンデンドルでリアルなお金をゲットすることができたのです。

実際にゲーム内での土地やアイテムの取引・売買で高額を稼ぐユーザーも現れました。

しかし同時に、セカンドライフではプレイするのにも費用を払う必要があったのです。

当時のセカンドライフはアイテムの購入はもちろん、アバターの着せ替えやオリジナルアイテムを生成するために画像をアップロードする作業に対しても、コストを支払わなければなりませんでした。

現実世界と同じような課金ビジネスが行われ、実際に稼いでいるユーザーもいるということがセカンドライフの大ブームの引き金となったのですが、多くの一般ユーザーに対しては上で述べたスペックの問題もあり、お金を払ってまでプレイするほどの魅力がなかった、というのが実情だったのです。

現在の多くのメタバースはこのセカンドライフの失敗を教訓にし、基本プレイは無料など、一般ユーザーでも利用しやすい状況を整えています。

同時アクセスできるユーザー数が少なかった

セカンドライフの別の魅力は、不特定多数のユーザーと世界を共有できることでした。

しかし当時のセカンドライフはパソコンのスペック不足とネット回線の貧弱さから、同一エリアに同時にアクセスできるユーザー数に制限が課されていたのです。

実際に同時アクセスできる人数は50人程度ととても少なく、ユーザー同士のコミュニケーションも取りづらかった。

セカンドライフに降り立っても、広い世界にポツンと自分一人だけがたたずんでいる…。そんな状況だったのです。

またセカンドライフはゲーム自体に明確な目的がなく、自分の好きなように行動できるというのもウリの一つでしたが、コミュニケーションの機会が少ないと何をやっていいか分からない。

楽しさを見つける前に離脱してしまうユーザーも非常に多かったのです。

現在のメタバースではPCスペックの向上とネット回線の充実によって、数万人規模のイベントも開催できるようになっています。

メタバースに特定の目的がないのはセカンドライフと同じですが、大小様々なイベントが毎日開催されているため、大きな賑わいを見せているのです。

このようにセカンドライフの失敗の原因を調べてみると、その多くは技術的な問題であり、現在では解決可能なものばかりであることが分かります。

またメタバースはセカンドライフの失敗から学んでいるため、誰でも快適にプレイすることができるようになっています。

セカンドライフが失敗したからメタバースも普及しない、というのは、単なる誤解に過ぎないのです。

|メタバースの相互運用性を実現するために必要なこと

では、メタバースが普及するのに必要なこととは?

最初に戻りますが、それにはやはり「相互運用性」を実現させること。ではどうすれば良いのか。

メタバースで相互運用性を実現するには、デジタル資産の描画方法や機能、運営ルールを統一する必要があります。

EUの例で考えてみましょう。

EU(欧州連合)は、独立したヨーロッパの国々が経済及び政治的協力関係で繋がり合っている共同体です。EU内では同一通貨が用いられ、人やモノ、サービスなども自由に行き来することを目的としています。

「もう一つの世界」とも言われるメタバースでもEUと同じように、各プラットフォームがそれぞれが独立しながらも仮想通貨や運営ルールを統一するならば、ユーザーはそれぞれのメタバースを自由に行き来することができるでしょう。

ただそのためには、強力なリーダーシップが必要。それが期待されているのが、「メタバース・スタンダード・フォーラム」なのです。

|メタバースの相互運用性の向上を目指すメタバースフォーラム

メタバースの相互運用性の向上を目指し、「オープンで包括的なメタバースのための相互運用性標準の開発を促進するための標準化団体と企業の協力の場」というビジョンのもと、今年6月21日に発足したのが「メタバース・スタンダード・フォーラム」です。

同フォーラムは非営利の標準化団体Khronos(クロノス)が主幹事となり、創設メンバーにはMetaやマイクロソフト、ソニー、HUAWEIなどの各企業のほか、世界各地の標準化団体が名を連ねています。

クロノスの代表は同フォーラムに関し、「メタバースのために相互運用性向上のための必要な標準化の促進を使命とし、標準化団体と産業界を調整するユニークな場となる」と述べています。

実際に主なプロジェクト内容にはヒューマンインターフェースやID管理、仮想通貨を含めた金銭取引など、相互運用性のために不可欠なものが含まれており、相互運用性を高めるために非常に力強い存在となることが期待されています。

|メタバース・スタンダード・フォーラムの理念

メタバース・スタンダード・フォーラムは、以下の3つの理念を掲げています。

- メタバースの相互運用性を調整・促進するための業界全体のフォーラムとなる

- 誰でも参加可能で無料、NDA(秘密保持契約)なし、IP(知的財産)のフレームワークなし

- 業界と標準化団体(SDOs)の協調・協力の場とする

この理念からも明らかなように、メタバース・スタンダード・フォーラムはメタバースの相互運用性の向上こそを存在意義としています。

そのためにフォーラムはオープンな場とし、企業だけではなく様々な標準化団体が一緒になって、相互運用性実現のために必要なことを議論していくことになるでしょう。

|メタバース・スタンダード・フォーラムの組織体制

メタバース・スタンダード・フォーラムには数々の企業、標準化団体が参加していますが、それらは「プリンシパル」と「一般」という2つのメンバーで構成されています。

プリンシパル・メンバーはフォーラムの主要メンバーであり、フォーラムの方針についての意思決定などに加われます。

しかしプリンシパルも一般メンバーも、フォーラムの全体会議「Plenary Meeting」に参加可能。同会議ではフォーラムの活動目標や優先順位を定めたり、プロジェクトの提案や討議も行われます。そしてその会議で決定されたことを下に、個別のプロジェクトや活動を行っていくという組織体制となっています。

メタバース・スタンダード・フォーラムに参加する企業・団体は、メタバースの中核を形作ることが期待されています。

きっと相互運用性を伴ったメタバースの普及発展へと貢献してくれるに違いありません。

|まとめ

メタバースでは誰でも気軽にグローバルな交流が図れたり、非現実的な体験が楽しめるだけではなく、新たなビジネスチャンスをもたらす巨大なマーケットでもあります。

そのため多くの企業や団体がメタバースの普及に力を注いでいるわけですが、それにはやはり相互運用性を高めることが不可欠となります。

逆に言えば、メタバースの普及・発展に必要なことがすでにクリアになっており、その解決のために多くの取り組みがなされているということがよくお分かりになったでしょう。

メタバースは相互運用性を高め、今後さらに普及していくに違いありません。

ぜひメタバースに積極的に取り組んで、ビジネス拡大に活かしてください!

TWITTER

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK

はてブ

はてブ