建築業界では、設計段階のコミュニケーションや顧客へのプレゼンにおいて、VR(バーチャルリアリティ)の導入が進んでいます。

従来の図面や模型では伝えきれなかった空間設計が、VR技術によってリアルに再現され、業務の質が大きく向上しています。

本記事では、VR建築の基礎知識から導入メリット、必要な機材・ツール、そして実際の活用事例までを詳しく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください!

「設計図だけでは分からない…」そんな課題をVRで解決!

CADデータを活用した建築VRなら、設計・施工段階の合意形成から竣工後の保守運用まで長期的に活用可能。

monoVRサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

資料をダウンロードする|VR建築とは

VR建築とは、VR技術を建築設計や施工過程で活用し、設計した建物を仮想空間でリアルに再現・体験できる技術です。

専用のゴーグルやヘッドマウントディスプレイを装着することで、まるで実際の建物内にいるかのような体験を提供します。

従来の建築業界では2次元の図面や3次元モデル、実物の模型を使って建物の設計内容を説明していましたが、VR建築では設計図面をVR空間内に立体的に再現することで、平面上では把握しづらい空間の広がりや細部の確認が直感的に可能になり、専門的な図面や数値データでは伝わりにくい空間の雰囲気や全体像を、リアルタイムに反映させることができます。

VR技術により、建築関係者と顧客の間で共通認識を持ちやすくなり、建築プロジェクトの成功率向上に大きく貢献していることから、注目が高まっています。

これまでの設計・プレゼン手法との違い

従来の建築プレゼンテーションでは、CAD図面やパースイメージ、縮尺模型を使用していました。

これらの手法では、専門知識がない顧客にとって空間のイメージを理解することが困難で、また、設計変更があった場合には図面の修正や模型の作り直しが必要で、時間とコストがかかっていました。

一方、VR建築では顧客が実際に建物内を歩きまわり、天井の高さや部屋の広さ、採光の状況を体感できます。

さらに、設計変更もリアルタイムで反映できるため、その場で修正内容を確認し、合意形成を迅速に行うことが可能です。

この違いにより、従来手法と比較して顧客満足度が大幅に向上し、設計段階での問題解決が促進されています。

|VRが建築業界にもたらす主なメリット

VR技術の導入により、建築業界では従来の課題解決と業務効率向上が実現されています。

ここでは、具体的なメリットを詳しく説明します。

クライアントへのプレゼン精度が格段に向上する

VRを活用したプレゼンテーションでは、クライアントが建物内部を360度自由に見渡せるため、設計の意図や空間の広がりを直感的に理解してもらえます。

これにより、従来のパースや模型に比べて「完成後のイメージが分かりやすい」と感じるクライアントが増加しています。

特に商業施設や住宅など、空間の使い方が重要視されるプロジェクトにおいては、提案内容の納得感が高まり、プレゼン成功率の向上にもつながっています。

設計ミスの早期発見・合意形成がスムーズに

VRでの空間体験により、設計段階での不備や配置ミスを視覚的に確認できるようになります。

たとえば、動線の不自然さや家具の干渉、照明の不足など、2D図面では気付きにくい問題点を早期に発見できます。

これにより、後工程での手戻りが減少し、プロジェクト全体のコストと時間の削減にも直結します。

また、施主や他部門との合意形成も、実際の空間を仮想的に共有することで、圧倒的にスムーズになります。

コミュニケーションコストの削減にも貢献

建築プロジェクトでは、多くの関係者が関与するため、認識の共有や意図の伝達が常に課題となります。

VRを使うことで、口頭や図面による説明に頼らず、視覚的なプレゼンテーションによってコミュニケーションを効率化できます。

特に、非専門家であるクライアントにとっては、技術的な説明よりも「体感」による理解の方が早く、意思決定が加速します。

その結果、ミーティング回数の減少や資料作成の工数削減にもつながり、プロジェクトの全体最適化が図れます。

|VR導入に必要な機材・ツール

建築業界でVRを活用するには、ハードウェアとソフトウェアの両面で適切な機材・ツールの導入が不可欠です。

ここでは、導入時に最低限必要な構成と、ソフトウェア選定のポイントについて解説します。

最低限必要な機器構成(PC・HMDなど)

VR建築に取り組むには、リアルタイムで3D空間を表示・操作できるだけの処理能力を持つPCと、VR空間を体験するためのヘッドマウントディスプレイ(HMD)が基本構成となります。

- PC要件の一例(推奨スペック)

- GPU:NVIDIA GeForce RTX 3060以上

- CPU:Intel Core i7 第10世代以上または同等のAMD Ryzen

- メモリ:16GB以上

- ストレージ:SSD推奨(最低500GB)

- 代表的なHMD

- Meta Quest 3S(約40,000円)

- HTC VIVE Pro 2(約15万円前後)

- PICO 4(約50,000円前後)

業務用として安定した描画性能を求める場合は、PC接続型のHMDが主流ですが、最近ではスタンドアロン型でもPCと接続できるハイブリッドタイプが増えており、用途や予算に応じて選ぶことが可能です。

ソフトウェアの選定ポイントと価格感

VR建築で使用するソフトウェアは、「3Dモデルとの連携性」「操作性」「ビジュアル表現力」「リアルタイム性」などを基準に選定する必要があります。

- 主要ソフトウェア例と価格帯

- Twinmotion:建築向けに特化した操作性が特徴。無料プランあり、有料版は年間約65,000円。

- Enscape:Revit・SketchUp・Rhinoなどと連携可能。サブスクリプション制で月額約7,000円~。

- Unity / Unreal Engine:高い自由度を持つ汎用ゲームエンジン。商用利用は有料だが、個人・小規模は無料枠あり。

また、操作担当者が建築の知識だけでなく3D・VRソフトにある程度慣れているかも選定基準の一つになります。

特にプロジェクトの早期立ち上げを狙う場合は、建築CADとのスムーズな連携が可能なソフトを選ぶと効率的です。

|建築業界でのVR活用事例8選

これまで建築業界におけるVR活用についてのメリット・デメリットを紹介してきました。

ここでは、実際にどのように活用されているのかを紹介していこうと思います!

ラストスマイルワークス|建築業界特化のVRサービスを提供

ラストスマイルワークスは、住宅関連業界向けに特化したVRサービスを提供しています。VRプラットフォーム「comony」を利用することで、施主は自宅からでもVR内見を行うことができ、建物の詳細を確認できます。

これにより、物理的なモデルハウスを用意する必要がなくなり、コスト削減につながります。

また、いつでもモデルハウスの共有を行うことができるため、顧客とのコミュニケーションが円滑になり、理解が深まり満足度の向上が期待できます。

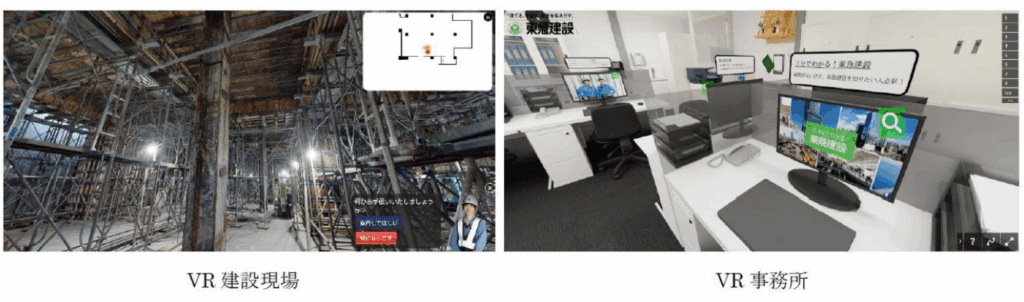

東急建設|建設現場をVR空間で共有

東急建設は、VR技術を活用して建設現場の情報を関係者間で共有しています。

従来の資料による情報共有ではなく、VRを活用することで業務の効率化や生産性の向上を目的としたものです。

これにより、同じ情報を関係者間でリアルタイムで確認でき、イメージの共有、コミュニケーションが円滑になりました。

特に、大規模なプロジェクトでは、VRを使った情報共有が効果的です。今後もVRの活用によって現場での意思決定が迅速化し、プロジェクトの進行がスムーズになることが期待されます。

大成建設|VR切羽観察システムを開発

大成建設は、山岳トンネル工事における切羽の岩盤状況を高精度に把握するためのVR切羽観察システム「T-KIRIHA VR」を開発しました。

このシステムは3Dレーザスキャナで計測したデータを基に、VR空間に切羽の詳細な映像を再現します。

従来の目視観察では難しかった岩盤の割れ目や形状を安全に確認でき、「肌落ち」と呼ばれる災害リスクを低減します。

このように、VRを活用することで遠隔地でも情報共有や意思決定が迅速に行えるため、施工の安全性と効率性が向上すると期待されています。

奥村組|VRで設計・施工シミュレーションを実施

モックアップを作成する際に、実寸大では作成に工数がかかり、産業廃棄物が生まれてしまうことや、縮小版では完全に再現ができず、手戻りが発生してしまうなどの課題がありました。

そういった課題に対して、奥村組は「メタバース技術研究所」を構築しました。

この施設では、VR技術を活用して建設プロジェクトの検討精度を向上させ、設計・施工工数を削減します。

VRを活用してモックアップを再現することで、施工工数を減らすことや、イメージの共有、さらには産業廃棄物を無くしSDGsに貢献することが効果として期待されています。

明電舎|労働災害を防ぐVR安全教育を提供

明電舎は、VR技術を活用した安全体感教育を提供しています。

3Dシミュレーターと組み合わせたVRは、臨場感のある事故体感を実現し、高い学習効果を提供します。

これにより、労働災害を擬似的に体験し、危険に対する感受性を高めることができます。

また、サブスクリプションやレンタルサービスにより、企業は手軽に最新のコンテンツを利用可能になりました。自社でコンテンツを用意することなく、容易に作業員の安全意識向上や現場での事故防止を期待することができます。

つくし工房|建設現場での災害をVRで体験

つくし工房は、工事現場の安全教育にVR技術を活用しています。

VRを用いることで、足場からの墜落、飛来物、土砂崩壊、重機災害などをリアルに体験させることでき、作業員の危険意識を高め、災害防止につなげます。

これにより、作業員は実際の現場での危険を予測し、どの程度安全領域を確保するべきかなどの、適切な対応を取る能力を養うことができます。

このように、VR安全教育は現場での事故リスクを低減し、作業員の安全意識向上が期待されます。

積木製作|安全教育にVRを活用

積木製作は、VR技術を活用した安全体感教育を提供しています。

この「安全体感VRトレーニング」では、作業員が墜落、挟まれ、火傷などの災害を仮想的に体験できるコンテンツを提供し、安全意識を向上させることを目的としています。

VRの臨場感ある体験により、現実の災害に対する感受性が高まり、労働災害の予防につながります。

また、多言語対応しており、国内外で働く作業員の安全意識向上に効果的であると期待されています。

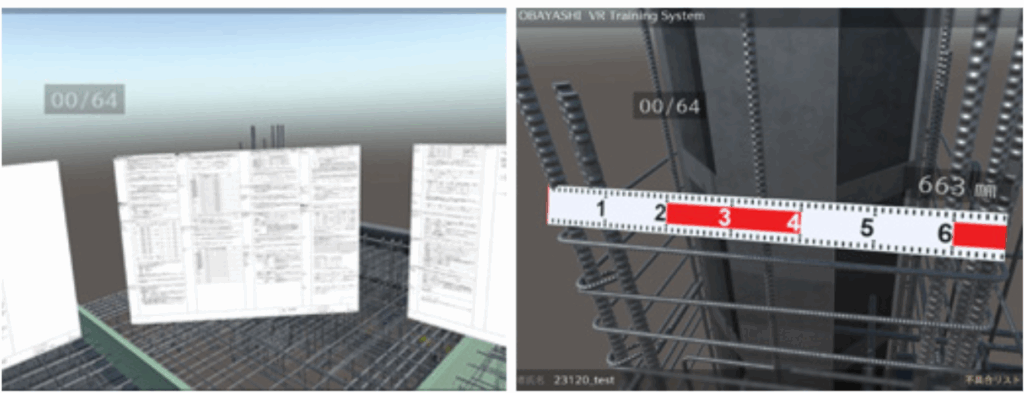

大林組|BIMを活用したVR研修を実施

大林組は積木製作と共同で、BIM(Building Information Modeling)データを活用した施工管理者向けのVR教育システム「VRiel(ヴリエル)」を開発しました。

BIMとは、建物の設計から施工、維持管理までの情報を3Dモデルで一元管理する技術です。

このシステムでは、施工現場の鉄筋配置の不具合を仮想空間で体験でき、受講者はVRゴーグルを使用して現場と同様の環境で学習できます。

これにより、施工管理の品質管理技術を効率的に習得できるほか、不具合に気づく感性も養えます。

このようにVRielを通じて技術者教育の充実を図り、業界全体の品質向上が期待されています。

|まとめ

いかがでしたでしょうか。

建築業界でのVR活用について理解が深まっていれば幸いです。

私の感想として、現在の活用方法としては安全教育という観点での活用が多いような気がしました。

効率化やコスト削減にどうしても注目してしまいがちですが、安全という観点での活用価値が高いのが非常に興味深いと感じました。

今後さらなる技術の進化により、より安全に作業員が働ける環境が整備されていくことを願っています。

「医療研修に時間やコストがかかりすぎる…」その悩みをVRで効率化!

コストを抑えながら反復練習が可能な事例を含む『monoVR』サービスの資料をダウンロードいただけます。

monoVRサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

資料をダウンロードする

TWITTER

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK

はてブ

はてブ