昨今話題になっているVRやAR技術の盛り上がりに加え、「MR」という技術もご存じでしょうか?

実はVRやARに近しい概念の一つとして、MRという技術があることを知らない方も多いのではないかと思います。

そこで本記事では、MRとは何なのか、VRやAR技術との違いからMRの導入メリット、活用事例まで初心者にもわかりやすく解説していきます。

「MRとはどういう技術なのか理解して時代の波に乗り遅れないようにしたい」

「MRを活用してビジネスに導入してみたい」

という方はぜひ最後までご覧ください。

目次

|MRとは?

MRとは、ミックスドリアリティ(Mixed Reality)の略称で、「複合現実」とも呼ばれています。

現実空間と仮想空間を融合させる技術で、それぞれの空間が層度に影響し合う点が主な特徴です。

似通った技術にARがありますが、より細かく解説します。

AR(拡張現実)は、現実の空間にデジタル情報を重ねて表示させる技術であるのに対し、MRでは表示させた仮想空間の要素を、ハンドトラッキングなどで直接触ったり操作することができる技術です。

※ハンドトラッキング:カメラやセンサーをで手の動きや形状を認識し、仮想空間での操作やジェスチャー認識などに活用する技術

より正確に理解するために、次にVRとAR、XR技術の違いについて整理していきましょう。

|MRとVR・AR・XRの関係

MRについて正確に理解するためには、まずは関連技術について理解しておく必要があります。

どれも似通った技術であり、重複する部分もありますが、XR分野においての基本知識となるのでぜひ押さえておきましょう。

VRとは?

VR(Virtual Reality)とは「仮想現実」とも呼ばれ、CG技術で作り出された360度の映像と立体音響による仮想空間への没入体験が可能な技術を指します。

VR技術を活用することで、実際には存在しない世界や、遠く離れた実在する空間を、視覚的、聴覚的、触覚的に体験することが可能です。

現在はVRゴーグル、HMD(ヘッドマウントディスプレイ)などと呼ばれる専用のデバイスを装着して、体験するのが一般的です。

このVR技術で体験できる没入感は、ゲームなどのエンタメ分野を始め、製造、教育、医療など幅広い分野で応用されています。

MRとVRの違い

MRとVRの違いについては以下の通りです。

| VR(Virtual Reality) | MR(Mixed Reality) | |

| 定義 | 完全に仮想化された環境にユーザーを没入させる技術 | 現実世界と仮想オブジェクトが融合し、相互に作用する環境を提供する技術 |

| 完全な没入型体験の可否 | 可能 | 部分的 |

| 代表的なデバイス | Oculus Rift,、HTC Vive、 PlayStation VR など | Microsoft HoloLens,、Magic Leap One など |

| 代表的なコンテンツ | Beat Saber, Half-Life: Alyx | Pokémon GO (ARに分類されることもあるが、MRの要素を含む), Microsoft Dynamics 365 Guides |

| 実現の難易度 | 中 | 高(現実世界の情報をリアルタイムで取り込み、仮想オブジェクトとの統合が必要) |

ARとは?

AR(Augmented Reality)とは「拡張現実」とも呼ばれ、現実の世界にデジタル情報を重ね合わせて表示させる技術です。

例えば、スマホやタブレットの内蔵カメラを通して、周囲の環境を認識し、その映像上にデジタル情報を表示させたり、ARグラスのような専用デバイスを用いて、直接視界に情報を映し出すことも可能です。

有名な事例として「ポケモンGO」や「ドラクエウォーク」といったゲームがイメージしやすいでしょう。

MRとARの違い

MRとARの違いについては以下の通りです。

| AR(Augmented Reality) | MR(Mixed Reality) | |

| 定義 | 現実世界にデジタル情報を重ね合わせる技術 | 現実世界と仮想オブジェクトが融合し、相互に作用する環境を提供する技術 |

| 完全な没入型体験の可否 | 不可 | 部分的 |

| 代表的なデバイス | スマートフォン、タブレット、ARメガネ(Google Glassなど) | Microsoft HoloLens, Magic Leap One |

| 代表的なコンテンツ | Pokémon GO、ドラクエウォーク、 IKEA Place など | Pokémon GO (ARに分類されることもあるが、MRの要素を含む), Microsoft Dynamics 365 Guides など |

| 実現の難易度 | 低〜中 | 高(現実世界の情報をリアルタイムで取り込み、仮想オブジェクトとの統合が必要) |

XRとは?

XR(Extended Reality / Cross Reality)は、実在しないモノやデジタル情報を3Dの映像で再現し、スマホやゴーグルのような専用デバイスを通じて、あたかも目の前に存在しているかのように見せる技術です。

また、これまでにご紹介した「VR」「AR」「MR」技術の総称として呼ばれます。

MRとXRの違い

MRとXRの違いについては以下の通りです。

| XR(Extended Reality) | MR(Mixed Reality) | |

| 定義 | 現実世界とデジタル生成された環境のすべての統合体験を指す広範な用語。VR、AR、MRを包含。 | 現実世界と仮想オブジェクトが融合し、相互に作用する環境を提供する技術 |

| 完全な没入型体験の可否 | VR内では可能、ARとMRでは部分的 | 部分的 |

| 代表的なデバイス | VIVE XR Elite、Vision Pro、Meta Quest 3、PICO4 | Microsoft HoloLens, Magic Leap One |

| 代表的なコンテンツの名称 | VR: Beat Saber, Half-Life: Alyx; AR: Pokémon GO; MR: Microsoft Dynamics 365 Guides | Pokémon GO (ARに分類されることもあるが、MRの要素を含む), Microsoft Dynamics 365 Guides |

| 実現の難易度 | 分野による(VR: 中、AR: 低〜中、MR: 高) | 高(現実世界の情報をリアルタイムで取り込み、仮想オブジェクトとの統合が必要) |

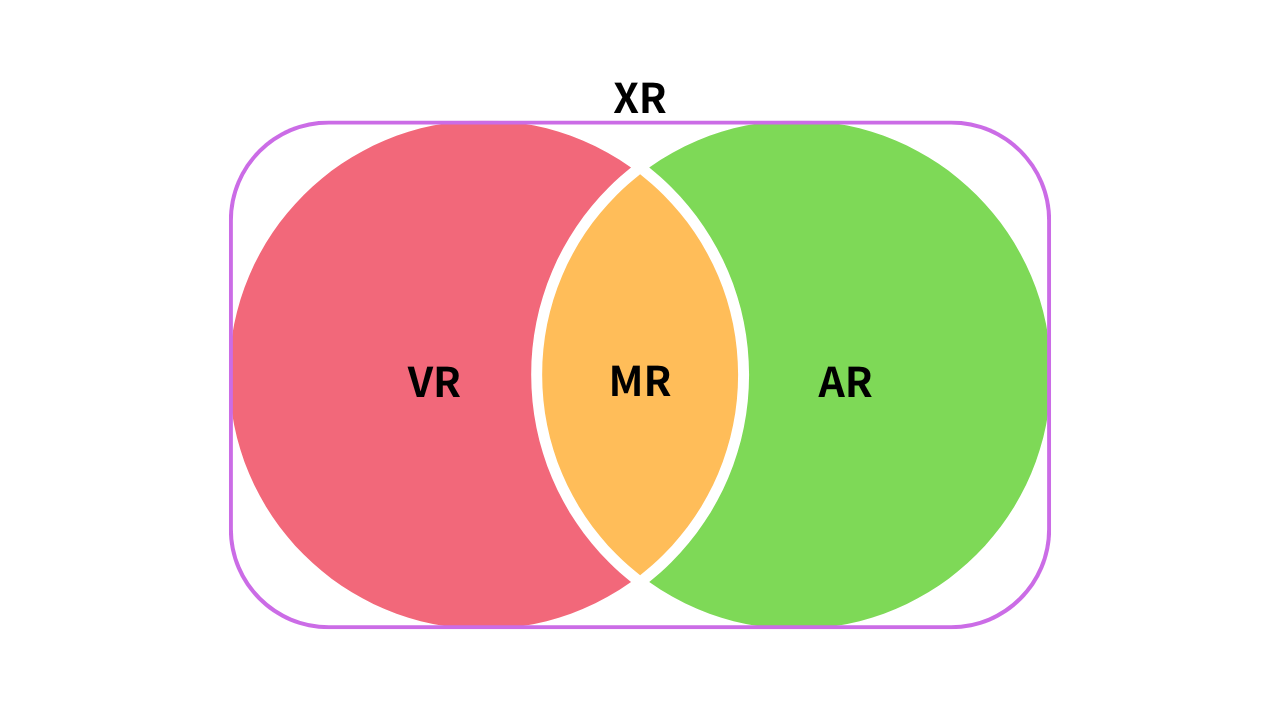

【図解】MRとVR・AR・XRの違いまとめ

さて、ここまでMR、VR、AR、XRについて解説してきました。

ここで、理解をさらに深めるために、一度全ての技術をまとめておきましょう。

VRとは、人間を完全に仮想空間に没入させるための技術の総称です。

ARとは、現実空間にデジタル情報を重ね合わせる技術であり、VRのような完全な没入体験は実現できません。

MRとは、VR技術とAR技術を複合させた技術であり、現実空間を仮想空間としてより感じやすくさせるための技術です。

XRとは、VR・AR・MRを一括で呼ぶために作られた総称です。

このように、どれも若干ニュアンスが違ってくるので混同しないように気をつけましょう。

|MRが注目されている理由4つ

「VR元年」と呼ばれた2015年を皮切りに、MRという言葉も多く耳にするようになりました。

本項では、MRが注目されている4つの理由について解説します。

①AI(人工知能)の発展

昨今のAI(人工知能)の発展が目覚ましいことも、MRが注目を受けている一つの要因として考えられます。

この進歩は、自然言語処理(NLP)、画像認識、機械学習のアルゴリズムの改良、そしてディープラーニングのモデルがより複雑なタスクをこなせるようになったことによります。

特に画像認識や映像認識、機械学習といったものがMRとの連携を成し、製造業における業務支援に活用されています。

②デバイスの進化

2016年にOculus社(現在はMeta社に買収)から発売されたVRゴーグル「Oculus Rift」を皮切りに、現在に至るまで数多くのHMD(ヘッドマウントディスプレイ)がリリースされています。

従来はVRのみを体験できるデバイスが大半でしたが、技術研究によるデバイスの進化で、より高精度なパススルーを実現できるようになり、MRも実現できるようになりました。

(※パススルー:VRゴーグルの内蔵カメラを通して、デバイス越しに現実世界の映像を表示する機能)

例えばVision ProというApple社のデバイスは、ARとVRを組み合わせたMR体験を提供し、特にプロフェッショナルな使用や高度なクリエイティブ作業をターゲットにしています。

このように、多くのMRヘッドセットが市場に流通しはじめたのも、MRが注目を受ける大きな要因といえるでしょう。

③通信環境の向上

3つ目は、5Gなどの通信技術の向上が挙げられます。

5Gなどの通信技術が発展することで、現実世界とバーチャル世界の情報をシームレスに連携させることができます。

MRを利用するには、膨大な量のデータを迅速に送受信できる通信環境が必要があるため、スムーズにMR体験を実行するには通信技術の向上が欠かせません。

今後5Gが広い地域に普及することで、MRの活用シーンはさらに広がっていくことになるでしょう。

|MR技術がもたらす3つのメリット

では、MR技術の導入によってどのようなメリットがあるのでしょうか。

以下に、特に製造業における3つのメリットをご紹介します。

1. 作業効率と生産性の向上

MR技術の活用で、作業者は現実の空間に映し出された3Dモデルやマニュアル、チェックリストなどを参照しながら両手を使って作業が可能です。

従来のように片手でタブレットや紙などの資料を持ちながら作業を進める必要がなく、情報の確認作業が効率化されます。

特に製造や建設の現場では、正確な作業をスムーズに進められるため、生産性の向上が期待できます。

2. 熟練者の知識や技術の継承を支援

熟練者が持つ複雑な作業手順やノウハウをMRデバイスで記録し、マニュアルとしてデータ化することで、新人や若手作業者に教材として共有することが可能です。

具体的には、熟練者の視点や手の動きを記録し、それを仮想空間上に再現することで、実際にその場にいるかのようにトレーニングを受けられます。

これにより、技術継承の課題解決にも貢献できるでしょう。

3. シュミレーションによるコスト削減とリスク低減

MRを導入し、シュミレーションとして活用することで、物理的なプロトタイプ(試作品)の制作コストを削減できます。

例えば、製品設計や設備設計などの段階で、図面の内容を現実空間に3Dで表示し、細部の確認や修正箇所を関係者全員で行うことが可能です。

従来は紙のような2Dや、画面上での3Dでしかシュミレーションを行えませんでしたが、MRによって目の前に3Dのプロトタイプを表示させ、向きや大きさなどをユーザーが自由に動かすことが可能です。

そのため、関係者全員が齟齬なく完成形へのイメージを共有できるのです。

|【ビジネス別】MRの活用事例集

では実際にMRはどのように活用されているのでしょうか。

ここからは、製造業を始めとするMR技術の活用事例を、各ビジネス別(業界別)に紹介していきます。

【製造】市販タブレットでCADデータをMRに変換「Meister MR Link」|東芝

出典:https://www.global.toshiba/jp/products-solutions/manufacturing-ict/meister-mr.html

日本の大手電機メーカー東芝(TOSHIBA)では、市販タブレットでCADデータをMRに変換できる3D CADデータ活用ソリューション「Meister MR Link」を提供しています。

このソリューションは、3D CADデータをリアルタイムでMRデータに変換し、市販のタブレット端末を使用して現実の環境に仮想の3Dモデルを重ね合わせることが可能です。

これにより、製造現場では物理的なモデルや治具を必要とせずに、デザインの確認、品質検査、作業指示などが行えるようになります。

具体的には、試作車両の品質チェックや、金型とプレス機の組付け検証など、様々な用途での活用が期待されています。

このように、製造業ではMR技術を活用したシミュレーションなどにMR技術が頻繁に活用されています。

特に、3D CADはMRと非常に相性が良いので今後も多くの関連製品がリリースされていくことになるでしょう。

【建築】MR管理施工アプリ「holonica」|大林組

出典:https://www.obayashi.co.jp/

建設業界大手の大林組では、「holonica(ホロニカ)」というMR施工管理アプリを提供しています。

このアプリは、BIMデータの3D情報を現実世界に重ね合わせ表示することができ、施工管理業務の効率化が可能です。

特に、設計情報の確認や検査記録の作成など、施工現場での作業をデジタル化し、ペーパーレス化を推進します。

これにより、施工管理の精度を高め、情報共有をスムーズにし、操作が複雑な内装仕上げ作業などでの誤伝達を防ぎます。

また、「holonica」の利用による検査作業の時間短縮効果も報告されており、約30%の時間削減が可能になることが成果としても現れているようです。

このように、「holonica」は建設現場における情報管理の課題解決に貢献しています。

【医療】手術中の看護師の動きを再現「HoloMe」|日立ソリューションズ&日本メドトロニック

出典:https://www.medtronic.com/jp-ja/about/news/pressrelease/2022-11-22.html

日本メドトロニック株式会社と株式会社日立ソリューションズは、2022年11月にMR技術を活用した医療用トレーニングツール「HoloMe(ホロミー)」を共同開発しました。

HoloMeは、マイクロソフトのMRデバイス「Microsoft HoloLens 2」を使用し、熟練看護師の目線の動きを現実の空間上に表示し録画することで、非熟練看護師が視聴して学べるようになるMRツールです。

HoloMeを使うことで、非熟練看護師は医療機器の複雑な組み立て方法や操作、手術の手順に合わせた適切な器械の出し方を、熟練看護師の動きを直接見ながら効率的に学ぶことが可能になります。

医療現場での労働量の増加、患者へのリソース不足、医療技術の高度化への対応など、複数の課題が指摘されている医療現場にも、今後はこういったMRデバイスによる業務効率化が進んでいくことになるでしょう。

|【2025最新】おすすめのMRゴーグル

MRを実際に体験するためには、専用デバイスを準備する必要があります。

そこで本項では、2025年最新のおすすめのVRゴーグルを3つ厳選してご紹介します。

①Meta Quest 3|MRゴーグルの代名詞

Meta社が2023年秋に発売した「Meta Questシリーズ」の最新作、「Meta Quest 3」は、先端技術と利便性を融合させたMRゴーグルです。

本製品は、74,800円(税込)という価格設定で、両眼で4128×2208ピクセルという圧倒的な解像度を誇ります。

前モデルのMeta Quest 2を上回るトラッキング性能を備えており、ユーザーの動きをより正確に捉えることが可能です。

また、高解像度ディスプレイと薄型のパンケーキレンズの採用によって、デバイスの小型化・軽量化を実現し、ユーザーはより快適に長時間の使用が可能となります。

また、Qualcomm Technologies社と共同開発した次世代Snapdragonチップセットを搭載しており、前モデルのSnapdragon XR2のGPUに比べて、2倍以上のグラフィック性能を実現しました。

Meta QuestシリーズはもはやMRゴーグル(ヘッドセット)の代名詞的存在にもなっており、初心者から上級者まで幅広い層におすすめできるデバイスです。

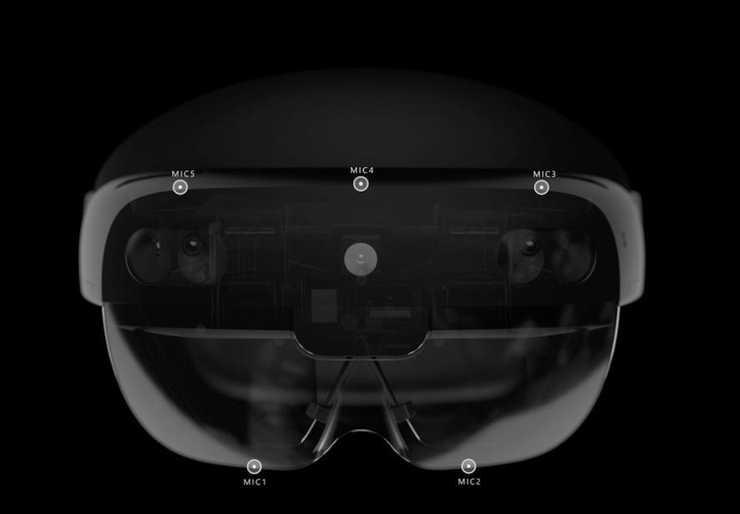

②HoloLens 2|マイクロソフトが手がける高性能MRゴーグル

出典:https://www.microsoft.com/ja-jp/hololens

Microsoftが開発した「HoloLens 2」は、MR技術の最前線を行くデバイスであり、2019年11月7日から法人向け、2020年7月2日からは一般消費者向けにも販売されています。

このデバイスは、単にデジタルコンテンツを現実世界に重ね合わせるだけでなく、触覚を伴うインタラクションを可能にし、現実世界に存在しない物体を操作する新しい体験を提供します。

HoloLens 2は、解像度2k 3:2のライトエンジンと120Hzのリフレッシュレートを誇り、6DoF(6 Degrees of Freedom)トラッキング性能により、ユーザーの動きを自然かつ正確に追跡できるようになりました。

(※6DoF:前後、上下、左右の移動を認識する仕組み)

また、サイズと重量のバランスは、長時間の使用でも快適性を保持する設計になっています。

価格は422,180円(税込)〜となっており、主に法人向けに販売されています。

医療、教育、製造業などの特定の分野などでの活用することを前提に設計されたデバイスなので、ビジネスユーザーにおすすめのMRゴーグル(ヘッドセット)です。

③Vision Pro|Apple初のMRゴーグル

出典:https://www.apple.com/jp/newsroom/2023/06/introducing-apple-vision-pro/

Appleが2023年6月に発表し、世界中から注目を集めている「Apple Vision Pro」は、同社が初めて市場に投入するXRゴーゴルです。

このデバイスは、従来のVRデバイスの概念を超えた「空間コンピューティングデバイス」として位置付けられており、特にクリエイター向けに設計されています。

Vision Proの最大の特徴は、圧倒的なまでの画質です。

3660×3200ピクセルの解像度を誇るこのデバイスは、2,300万ピクセルを超える画素数で、4Kテレビの画素数をも上回る非常に高い解像度を実現しています。

これにより、ユーザーはかつてないほどリアルで鮮明な映像体験を享受可能です。

加えて、6DoF(6 Degrees of Freedom)トラッキング性能により、ユーザーの動きを正確に捉え、自由度の高いインタラクションを実現。

ピント調節機能も備えているため、個々のユーザーに応じた最適なビジュアル体験を提供します。

ただし、本体参考価格は3,499ドル(約52万円)と非常に高額な為、現状は法人利用がおすすめのデバイスです。

|まとめ

本記事では、MR技術の概要や、AR/VR/XRとの違い、ビジネス別の活用法とおすすめのMRゴーグルまで、幅広く解説しました。

ARやVRという言葉が広く浸透してきている中で、MRという技術もまた、XR技術の一つとして確立されつつあります。

特に製造業のような分野でのビジネス活用が、今後も進んでいくでしょう。

弊社では、MRを始めとする様々なAR、VR、MRコンテンツの受託開発を行っております。

XRの活用にご興味がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

TWITTER

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK

はてブ

はてブ