近年、VR(仮想現実)はエンターテインメントから教育、医療分野まで幅広く活用され、その注目度が高まっています。

しかし、「VRについて正しく説明して」、「ARとの違いは?」といったことを聞かれると困ってしまう方も多いでしょう。

本記事では、VRの基本的な定義や仕組み、具体的な活用事例に加え、ARとの違いについて詳しく解説しますので、是非最後までご覧ください。

「医療研修に時間やコストがかかりすぎる…」その悩みをVRで効率化!

コストを抑えながら反復練習が可能な事例を含む『monoVR』サービスの資料をダウンロードいただけます。

monoVRサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

資料をダウンロードする|VR(仮想現実)とは?

VR(バーチャル・リアリティ)は、3DCGによって生成された仮想空間を体験する技術です。

この技術は、ユーザーがまるでその空間にいるかのように感じさせることが特徴で、主に専用のVRヘッドセットやコントローラーを使用し、視覚、聴覚、時には触覚までを活用してリアルな体験を再現します。

この技術は、ゲームや映画などのエンターテインメント分野だけでなく、医療、教育、製造業など幅広い分野で活用されています。

VRは「没入感」が特徴であり、ユーザーが仮想空間内で現実の物理的制約を超えた体験を可能にする点で大きな注目を集めています。

VRとARの違い

VRとAR(Augmented Reality、拡張現実)は、いずれも現実世界とは異なる体験を提供する技術ですが、その仕組みや用途には明確な違いがあります。

1. 表示する世界の違い

VRは完全に仮想空間を作り出し、現実世界を遮断します。

一方で、ARは現実の風景に仮想的な情報を重ね合わせて表示する技術です。

例えば、VRでは仮想の世界に入り込む感覚を得られる一方、ARでは現実世界の中でポケモンが目の前に現れるような体験が可能です。

2. 使用するデバイスの違い

VRには専用のヘッドセットやゴーグルが必要ですが、ARはスマートフォンやタブレットなど、より手軽なデバイスで体験できます。

最近ではARグラスも登場し、さらに身近な技術となっています。

|VRの歴史

VR(仮想現実)の歴史は、想像以上に古く、20世紀初頭にその起源を持ちます。

最初は視覚体験に焦点を当てた単純な装置として登場し、現代では高度な没入型技術として進化を遂げてきました。

1930年代、VRの概念は科学者や発明家によって初めて提案されました。

特に1962年にモートン・ハイリッグが開発した「Sensorama」は、その先駆けとして知られています。

この装置は視覚、音響、嗅覚を組み合わせ、ユーザーに没入型の体験を提供するもので、VRの原型といえるものです。

1970年代には、MITの研究者たちが「Aspen Movie Map」を開発しました。

これは、バーチャルツアーの先駆けとされ、VRがエンターテインメントだけでなく実用的な応用可能性を持つことを示しました。

さらに1990年代に入ると、初の商用VRヘッドセット「Virtuality」が市場に登場し、ゲーム分野での活用が始まりました。

2000年代以降、VRは飛躍的な進化を遂げます。

特に2010年代には、Oculus Riftのような低価格で高性能なヘッドセットが登場し、VRが再び大きな注目を浴びるようになりました。

2014年にはFacebookがOculus社を買収し、VR技術がエンターテインメントの枠を超え、教育や医療、建築といった多様な分野での応用を広げる転機となりました。

現在では、HTC ViveやPlayStation VRなどの商用デバイスが普及し、ゲームや映画はもちろん、バーチャル会議やトレーニングシミュレーションにも利用されています。

さらにメタバースの普及に伴い、VR技術はよりインタラクティブで高度な体験を可能にする方向へ進化を続けています。

|VRでできること

VR(バーチャル・リアリティ)は、様々な分野での応用が進んでおり、その可能性は非常に広範です。

以下に、VRが実現できる主なことをいくつか紹介します。

エンターテインメント

VRはゲームや映画の分野で、まるで現実の中に入り込んだかのような没入型の体験を提供します。

VRゲームでは、プレイヤーが仮想空間内を自由に動き回り、リアルタイムで対話的な行動が可能です。

また、VR映画では360度の視点でストーリーを体験でき、物語の一部として没入する感覚を楽しめます。

教育・トレーニング

VRは教育分野で革命を起こしています。

歴史的なイベントや場所を再現することで、学生は教科書では得られない体験をすることができます。

また、医療や航空分野では、リスクのない環境でリアルなシミュレーションを行うトレーニングツールとして利用されています。

手術練習や航空機の操縦訓練がその一例です。

リモートワーク

仮想オフィス空間を提供するVRは、遠隔地にいるチームメンバーとの共同作業を可能にします。

会議室やプレゼンテーションルームを仮想空間内に再現し、リアルタイムで意見交換やプレゼンが行える環境を構築します。

健康管理とリラクゼーション

VRは健康管理や精神的リラクゼーションの手段としても注目されています。

仮想空間でヨガや瞑想を行うアプリケーションが人気で、ストレス軽減や集中力向上を目的としたプログラムが数多く提供されています。

観光・冒険体験

現地に行くことなく、世界中の名所や文化的スポットを訪れる体験が可能です。

また、深海探検や宇宙旅行など、現実では難しい冒険もVRによって安全に体験できます。

ショッピング体験

VRを活用したショッピング体験も拡大しています。

仮想店舗で商品を3Dで確認し、購入前にサイズ感や見た目を確認できる機能が提供されています。

これにより、オンラインショッピングの新しい形態が生まれています。

|VRの仕組み

VR(仮想現実)は、主に視覚と聴覚を通じてユーザーに没入感を提供するために設計されています。

この技術の中心となるのは、立体視と動きの追跡です。

立体視の原理

VRゴーグルは、左右の目に異なる映像を表示することで立体的な視覚体験を提供します。

具体的には、VRゴーグル内には左右2つのディスプレイがあり、それぞれの目に対してわずかに異なる映像が映し出されます。

人間の脳はこの二つの映像を合成することで、奥行きを感じることができます。

この仕組みは、人間の目が約6cm離れていることに基づいており、視差を利用して物体の距離感を認識します。

動きの追跡

VR体験をよりリアルにするためには、ユーザーの頭や身体の動きを追跡することが重要です。

VRゴーグルにはセンサーが内蔵されており、これによりユーザーが頭を動かすと、その動きに応じて表示される映像もリアルタイムで変化します。

これにより、ユーザーは仮想空間内で自由に視点を移動させることができ、まるでその空間の中にいるかのような感覚を得られます。

音響効果

さらに、VRでは音響も重要な要素です。

立体音響によって、音源の方向を感じることができ、360度全方位から音が聞こえるような環境が作られています。

この音響効果は、視覚情報と相まって没入感を高めます。

|VRを体験するために必要なもの

ここからは、VRを体験するために必要なものを見ていきましょう。

VRゴーグル

本格的なVR体験を楽しむためには、VRゴーグルは欠かせません。

ただし、360度動画やVR動画を楽しむだけならスマホやPCなどでも視聴自体は可能です。

しかしながら、実際に仮想世界に没入した感覚を味わうためにも、やはりどうしてもVRゴーグルが欲しくなってきます。

先述したように、VRゴーグルは非常に高価なものが多いですが、種類によってはかなり安価なものも多くリリースされています。

そのため、VRゴーグルを準備する際には、まずVRゴーグルの種類について理解しておきましょう。

VRゴーグルの種類一覧

VRゴーグルの種類は、大まかに分けて「スタンドアロン型」、「PC接続型」、「スマホ接続型」の3種類です。

それぞれの価格帯や特徴については以下の表をご確認ください。

| スタンドアロン | PC接続 | スマホ接続 | |

| 価格帯 | 約4〜10万円 | 10万円以上 | 1万円未満 |

| 主な用途 | VRゲーム VR動画の視聴 バーチャル会議 など | VRゲーム コンテンツ制作 専門シミュレーション など | 360°動画視聴 簡単な教育用コンテンツ など |

| 対応ゲーム数 | 中 | 多い | 少ない |

| 画質 | 中〜高画質 | 最高画質 | 低〜中画質 |

| 対象ユーザー | 初心者から中級者向け | 中級者〜上級者向け | 初心者向け |

| 代表的なVRデバイス | Meta Quest 2/3、HTC Vive Focus | Valve Index、HTC Vive Pro、Oculus Rift S | Samsung Gear VR、Google Daydream View |

VR体験をまだ経験したことがない方は、スマホ接続型のVRゴーグルで使用感を確かめてみるのもありですが、本格的なものとは程遠い点に注意してください。

PC接続型はかなり上級者向けのものが多いので、やはり最もおすすめなのが持ち運びもしやすいスタンドアロン型のVRゴーグルです。

ただし、スタンドアロン型も値段が安いとはいえないので、できれば家電量販店などで使用感を確かめてみてから購入することをおすすめします。

高性能PCまたはゲーム機

PC接続型のVR体験をする場合は、別途高性能PCやゲーム機が必要になってきます。

PCの必要スペックに関しては以下の表をご確認ください。

| 最低推奨スペック | 推奨スペック | |

| プロセッサ | Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X | Intel i7-6700K / AMD Ryzen 7 1800X |

| グラフィックカード | NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 480 | NVIDIA GTX 1080 Ti / AMD Radeon RX Vega 56 |

| メモリ | 8GB RAM | 16GB RAM |

| ビデオ出力 | HDMI 1.4 / DisplayPort 1.2 以上 | HDMI 1.4 / DisplayPort 1.2 以上 |

| USBポート | 3x USB 3.0ポート | 3x USB 3.0ポート以上 |

| OS | Windows 10 | Windows 10以上 |

なお、ゲーム機であればPS4またはPS5、Xboxなどが最もおすすめです。

5Gなどの高速通信環境

VR体験はリアルタイムでの反応が求められるため、通信の遅延(レイテンシー)が少ないことが非常に重要です。

5G通信は低遅延を実現し、ユーザーの動作に対する即時のフィードバックを提供することができます。

これにより、より自然で没入感のあるVR体験が可能になります。

また、VRコンテンツは高解像度のビデオや複雑な3D環境データを含むため、大量のデータ転送が必要です。

そのため、少なくとも下り速度(ダウンロード速度)で5Mbps(メガビット/秒)以上、万全を期すのなら1Gbps(ギガビット/秒)以上の通信速度が必要になってきます。

ただし、一般的な5G通信の下り通信速度は基本的に1Gbpsを大きく超えるので、5G通信エリア内であれば問題ありません。

| VRの活用事例

ここでは、VRがどのように活用されているのかをご紹介します。

内覧サービス(積水ハウス)

積水ハウス株式会社は、日本を代表する住宅メーカーであり、注文住宅、分譲住宅、賃貸住宅、リフォームなど幅広い事業を展開しています。

積水ハウスは「バーチャル住まいづくり」というサービスを展開しており、VR技術を活用して住宅設計の新しい体験を顧客に提供しています。

本サービスでは、顧客が住宅を建てる前に仮想空間を通じて設計プランを視覚的に確認することが可能です。

展示場では360度VR体験を提供しており、顧客は自分の理想の家のプランをリアルに体感できます。

また、「おうちで住まいづくり」というオンラインサービスも展開しており、VRを通じて自宅からでも設計相談やプラン確認ができます。

VR技術の活用により、積水ハウスでは顧客体験が向上し、営業効率が改善されるだけでなく、企業の競争力も強化されたとのことです。

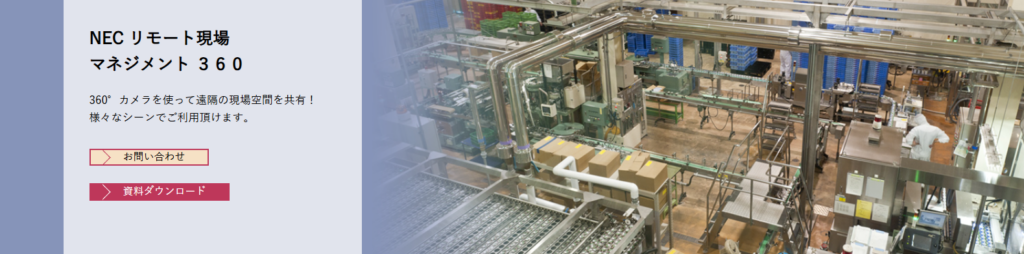

リモートで現場監督(NEC)

NEC(日本電気株式会社)は、情報通信技術(ICT)を提供するグローバル企業であり、企業や政府機関向けに様々なソリューションを提供しています。

VR領域にも積極的に参入しており、その中でも「リモート現場マネジメント 360」は業界内外から高い評価を得ています。

「リモート現場マネジメント 360」とは、360度カメラを用いて、遠隔地からリアルタイムに現場の状況を確認し、管理するソリューションです。

閲覧者は、自宅やオフィスから現場の360度映像を自由に視点を変更しながら確認でき、現場の状況を詳細に把握することが可能で、現場監査、施工管理、工場視察、店舗の陳列や接客指導など、様々な業務で活用されています。

NECの「リモート現場マネジメント 360」は、さまざまな業界における現場管理の効率化と安全性向上に貢献する優れたソリューションであり、製造業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を加速しています。

認知症治療をVRで改善(シルバーウッド)

株式会社シルバーウッドは、高齢者向け住宅「銀木犀」を運営しながら、VR技術を活用して介護や医療に特化した教育プログラムを提供する企業です。

同社では、認知症を持つ高齢者との暮らしから得た知見を活かし、VRを用いて他者の視点を体験することで理解を深める「VR Angle Shift」というプラットフォームを展開しています。

「VR Angle Shift」は、認知症や発達障害など、様々な状況をVRで一人称視点から体験できるプログラムです。

これにより、介護スタッフや医療従事者、一般の人々が当事者の視点に立ち、より深い理解と共感を得ることが可能です。

特に、「VR認知症」というプログラムは認知症の中核症状を体験することで、認知症患者の行動や感情を理解しやすくするものとして業界内で高く評価されています。

日本は2060年までに人口の約4割が65歳以上となる世界でも異例の超高齢化社会を迎えるとも予測されており、認知症に対する解決策は必ず必要になってくるはずです。

医療的アプローチではなく、こういったITの力を使った新しいアプローチも、今後の日本のためには必要になってくるでしょう。

VR研修サービス(Grune)

株式会社Gruneは、福島県南相馬市に本社を置く、最先端のVR技術とe-ラーニングを融合した研修プログラムを提供する企業です。

2016年に設立され、デジタル技術を駆使して多様な教育ソリューションを展開しています。

同社の「VR×E-Learning」は、フルCGで構築された没入型の研修プログラムです。

本プログラムでは、従来の360度動画とは異なり、参加者が仮想空間内を自由に歩き回り、オブジェクトを操作することで実際の作業環境をリアルに体験できます。

ゲーミフィケーション要素を取り入れており、タイムアタック機能や進捗管理機能などのユニークな機能が特徴の一つです。

ゲーミフィケーション要素の導入により、受講者の進捗状況やスコアが可視化され、目標設定が明確になります。

そのため、学習のモチベーションを維持しやすくなる効果が見込まれます。

新型コロナが流行して以降、日本の医療従事者の業務は日に日に逼迫している状況です。

こういった新しい取り組みによって、医療従事者を目指す若者の数が増えていけば、日本の医療業界の過酷な労働の問題も改善に繋がっていくことでしょう。

実店舗をVRで再現(エスキュービズム)

株式会社エスキュービズムは、2006年に設立された企業で、EC・オムニチャネルパッケージやIoT製品の開発および販売を行っています。

エスキュービズムは、共同印刷株式会社とタッグ株式会社とともに、バーチャルコマースを実現するパッケージシステム「EC-Orange VR」を共同開発しました。

本システムは、エスキュービズムの既存のECサイト構築パッケージ「EC-Orange」を基盤とし、VR技術を組み合わせたものです。

「EC-Orange VR」では、実店舗の購買体験をブラウザ上で再現し、ユーザーが仮想空間で商品を選んで購入することができます。

バーチャル空間上でのサイネージ、動画配信、クーポン配信、ゲーム要素の導入も予定しており、実店舗では実現しにくい様々な機能が利用可能です。

|VRの将来性は?

VRは、コンシューマー向けエンタメ分野での浸透に加え、ビジネス・産業分野での「イマーシブ・ラーニング(没入型学習)」や「リモートコラボレーション」の基盤として、普及が進んでいくでしょう。

デバイスの軽量化と高性能化、そしてネットワーク(5G)の進化により、日常体験におけるリアルとデジタルの境目がさらに曖昧になっていきます。

特に、製造業の設計レビューや医療シミュレーションなど、高度な専門トレーニングへの応用がより市場を牽引します。

将来的には、場所や物理的な制約を超えた、高精度なデジタルツイン空間での作業が日常的なものとなり、働き方や学び方などに大きな影響をもたらすことが予想されます。

|まとめ

VRは、ユーザーが現実世界から切り離され、完全に仮想の環境に没入できるのが大きな特徴です。

この没入感は、視覚や聴覚を通じて強化され、ユーザーはまるでその空間にいるかのような感覚を得ることができ、その可能性は日々拡大しています。

これからの技術革新により、VRはより手軽で高品質な体験を提供するようになり、私たちの生活の中に一層溶け込んでいくと考えられるでしょう。

TWITTER

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK

はてブ

はてブ