VR技術は、医療分野でも急速に普及しつつあり、教育や治療、手術支援に至るまで多様な場面で活用されています。

本記事では、医療分野でVRをどのように活用するかを理解できるように、最新の活用事例や導入メリットをわかりやすくご紹介しますので、是非最後までご覧ください!

目次

|医療分野でのVR活用シーン

医療分野では、VR(仮想現実)技術の導入が進んでおり、その活用範囲は教育から治療、シミュレーションに至るまで多岐にわたります。

医療従事者の教育・トレーニング

VRは医療従事者の教育を革新する手段として注目されています。

その理由は、現場さながらの臨場感と安全な環境で、繰り返し実践できる点にあります。

たとえば、外科手術のトレーニングでは、解剖構造の理解や手技の確認を仮想空間上で行えるため、実際の患者に触れる前にスキルを磨けます。

患者のリハビリテーション

リハビリ分野でもVRの導入が進んでいます。

理由としては、モチベーションを維持しやすく、継続的なリハビリを支援できることが挙げられます。

実際に、ゲーム要素を取り入れたVRリハビリは、身体機能の回復を促すだけでなく、患者の心理的負担を軽減する効果もあります。

精神疾患の治療

VRは精神疾患の治療にも有効です。

理由は、患者の不安や恐怖を段階的に軽減する曝露療法を、現実よりも制御された形で実施できるからです。

たとえば、不安障害やPTSDの治療では、患者が安心できる環境で仮想のシチュエーションに段階的に接することにより、ストレスの原因に対する耐性を高めることが可能です。

手術計画・術前シミュレーション

VRは手術計画の精度を向上させるツールとしても活用されています。

理由は、CTやMRIのデータをもとに3Dで再構成された患部を、事前に立体的に把握できるからです。

たとえば、脳神経外科や整形外科の現場では、複雑な構造を術前に詳細に確認し、手術の手順をシミュレーションすることで、時間短縮と成功率の向上が実現しています。

|医療分野でVRを活用するメリット

医療分野におけるVR技術の導入は、教育・治療・運用面で大きな利点をもたらします。

ここでは主な5つのメリットについて具体的に解説します。

安全でリスクの少ないトレーニングが可能

VRを活用すれば、現実の医療行為を伴わずに実践的なトレーニングができます。

その理由は、仮想空間内で人体構造や医療器具の取り扱いを再現し、リアルな環境で練習できるからです。

たとえば、救命処置や外科手術のシミュレーションでは、失敗しても現実のリスクがないため、受講者は繰り返し挑戦できます。

患者の不安や痛みの軽減

VRは、患者の心理的ストレスや痛みの軽減にも貢献します。

その理由は、仮想現実を通じて注意をそらし、痛みの知覚を抑える効果があるからです。

たとえば、小児の採血や歯科治療の際、VR映像を見せることで、処置に対する恐怖心が薄れ、痛みの訴えが30~50%軽減されたという臨床結果も出ています。

このように、VRは患者にとって安心感を与える補助ツールとして機能します。

遠隔地からでも質の高い医療教育が可能

VRは、地理的制約を超えた医療教育を実現します。

その理由は、インターネットを介してVR教材を共有することで、どこにいても同等の学習体験ができるからです。

たとえば、地方の看護学校でも都市部の大学と同じVR教育プログラムを導入し、学生の理解度が大幅に向上した事例があります。

このように、VRは医療教育の地域格差を解消する手段としても期待されています。

コストと時間の削減

VRは医療機関にとっても、コストパフォーマンスに優れたツールです。

その理由は、一度作成したコンテンツを繰り返し使用でき、物理的な設備や人員を最小限に抑えられるからです。

たとえば、従来の模擬患者を使った研修と比較して、VRを活用した場合、年間の教育コストが40%削減されたという企業の報告もあります。

また、準備や移動の手間が省けることで時間の効率も高まります。

このように、VR導入は教育と運用の両面で負担軽減につながります。

心理療法への応用

VRは、精神疾患への心理療法でもその効果を発揮しています。

理由としては、患者にとって負荷の少ないかたちで段階的な治療が行える点が挙げられます。

たとえば、不安障害やPTSDの治療では、トリガーとなる状況をVRで再現し、心理的な慣れを促進する「曝露療法」が行われています。

|医療分野におけるVR活用事例

ここでは、医療分野における実際のVR活用例をご紹介します!

日本救急看護学会学術集会:看護教育VRセミナー

2024年11月18日に東京ビッグサイトで「第26回日本救急看護学会学術集会」が開催され、VRと生成AIを活用した看護教育セミナーが行われました。

本セミナーでは、最大100人が同時に参加できるVR臨地実習を体験できるプログラムが提供され、救急看護における教育の新たな可能性が紹介されました。

また、生成AIとVRを組み合わせた新システムの紹介も行われ、学習者ごとに最適化されたカリキュラム生成など、個別化学習の実現に向けた取り組みも発表されています。

セミナーでは、日本医科大学や福岡大学の医療関係者らが登壇し、実践的なアセスメント能力の育成をテーマに講演を行いました。

旭川荘療育・医療センター:VRリハビリ

岡山市にある旭川荘療育・医療センターでは、肢体に障害のある子どもたちを対象に、VR技術を活用した新しいリハビリプログラムが導入されています。

この取り組みでは、脳性まひや発達障害のある子どもたちが専用のゴーグルとスティック型コントローラーを使用し、仮想空間内の的を狙う反復動作を行うことで、自然な形で身体機能の回復を図ります。

リハビリはゲーム感覚で進行するため、子どもたちにとって楽しみながら集中して取り組める点が大きな特長です。

実際に継続して利用した子どもの中には、支えなしで腕を伸ばせるようになったり、座位姿勢の安定が見られるなどの成果が報告されています。

センターの整形外科医は「VRは小児リハビリにおける新たな選択肢として期待できる」と述べており、今後もさらなる症例の蓄積と効果の客観的な検証が進められる予定です。

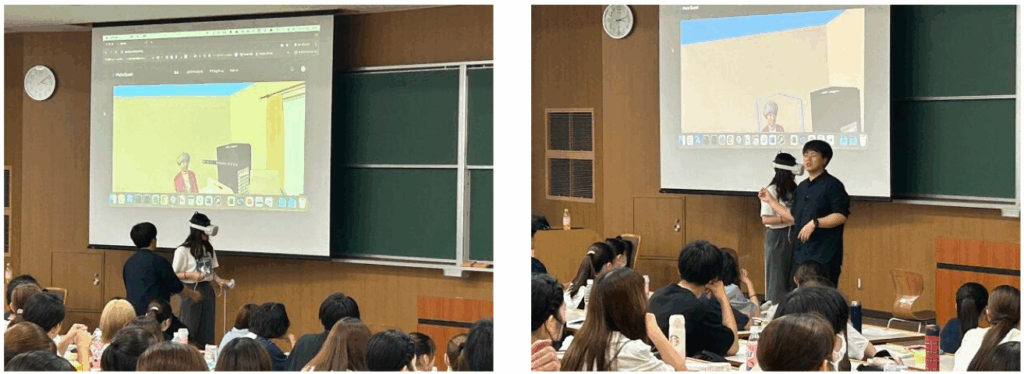

福岡大学薬学部:薬学情報処理リテラシー演習

福岡大学薬学部では、1年次生を対象とした科目「薬学情報処理リテラシー演習」において、VRを活用した医療DXに関する授業が実施されました。

授業では、医療現場におけるデジタル技術の活用事例や将来的な展望について解説されたほか、学生がVRゴーグルを用いて薬剤師の在宅業務を体験します。

具体的には、医療・健康・介護情報を一元管理するアプリを活用し、薬剤師がどのような情報にアクセスし、活用するかを学びます。

|まとめ

医療分野におけるVRの活用は、教育・治療・リハビリなど多岐にわたり、すでに現場で実用化が進んでいます。

仮想空間という特性を活かし、現実では難しい体験やトレーニングを安全かつ効率的に行えるという特徴から、その効果は科学的にも実証されつつあります。

今後も技術の進化とともに、VRは医療の質と効率を高める重要なツールとして、さらに多くの医療現場で活用されていくと期待されます。

TWITTER

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK

はてブ

はてブ