360°全ての角度から映像が楽しめるVR。

2023年秋には大人気VRゴーグルの「Meta Quest 3」も発売され、更なる盛り上がりをみせています。

VRというと、VR動画を楽しむだけに活用されると思いがちですが、実はスポーツビジネスでも数多く活用されているのをご存知でしょうか。

本記事では、VRのスポーツビジネスでの活用事例を5つ厳選してご紹介します。

後半には、実用的な使い方の一例として、VRゴーグルでのスポーツ観戦の方法とおすすめのVRゴーグルについてもご紹介するので、ぜひ最後までお付き合いください!

VRコンテンツ制作!自社開発による柔軟性でお客様のビジネスをリードする『monoVR』

サービスの特徴や導入事例をまとめた資料をご用意しました。

monoVRサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

資料をダウンロードする

目次

|VRとは

VR(Virtual Reality、バーチャルリアリティ)とは、仮想空間に人間を没入させる技術のことです。

日本語では「仮想現実」と訳されるのが一般的です。

人工的に作られた仮想空間をあたかも現実かのように体感させる技術で、主に両眼視差の原理を利用して2次元的な映像を3次元的な空間であると錯覚させています。

そのため、VRを体験するには専用のヘッドセット(VRゴーグルなど)やデバイスが必要です。

VRで体験する仮想世界は、あくまでもコンピューターグラフィック(3DCG)によって構築されたものです。

つまり、理論上は人間が考えうる全ての体験をすることができます。

例えば、宇宙の果てへと旅行したり、未知のモンスターと魔法を使ってバトルすることも可能です。

ただし、現在ではこういった意識を没入させる技術(フルダイブ型VR)までは実現していないので、主に視覚効果にフォーカスしたVRサービスがほとんどです。

ARとの違い

VRとよく間違えやすいのがARです。

AR(Augmented Reality)とは、現実世界にデジタル情報を重ね合わせる技術です。日本語では「拡張現実」と訳されます。

現実の風景や物体の上にコンピューターで生成された映像や情報を重ねて表示することで、現実の環境に仮想の要素を追加し、現実の世界を拡張します。

ARは主にスマホやタブレットのカメラ、ARグラスを通して体験可能です。

現実世界とデジタル情報が重なることになるので、例えば街中を歩きながら観光地の情報や方向案内を表示したり、家具を購入する前に自宅に配置した場合のイメージを確認したりできます。

これだけ聞いても、VRとの違いがよくわからない人も多いでしょう。

VRとARにおいて最も違う点は、体験する「世界」です。

VRは完全に意識を仮想空間に没入させる技術であるのに対し、ARはあくまでも現実空間に意識が向いています。

つまりARとはその言葉の通り、「現実」を「拡張」して本来ではありえないような体験を現実空間で実現するものです。

|スポーツビジネスでVRの活用が進んでいる背景

ではなぜ、スポーツビジネスにおいてVRが注目されているのでしょうか。

ここでは、スポーツビジネスでVRの活用が進んでいる背景について、簡単にご紹介します。

VRでスポーツ観戦ができるようになった

スポーツビジネスでVRの活用が進むことになった最も大きな理由が、VRでスポーツ観戦ができるようになったことです。

従来のTV映像などのスポーツ観戦では、観客はカメラの視点に依存していましたが、VRを活用することで、まるでスタジアムの一部にいるかのような臨場感を体験することが可能になりました。

これにより、視聴者は試合の迫力を直に感じることができ、あらゆる角度からプレイを観察することができます。

特に、重要なシーンやプレイの瞬間を自分の好きな角度から何度も見ることができるため、観戦の満足度が大幅に向上しました。

また、現地に足を運ぶことが難しい遠方のファンや、チケットが入手困難な試合でも、VRを通じて臨場感溢れる観戦体験を提供することができるため、ファン層の拡大にも寄与しています。

したがって、スポーツ業界は新たな収益源を確保することが可能になり、ファンエンゲージメントの強化を図ることができるようになったのです。

VRスポーツゲームが人気になった

最近では、IOC(国際オリンピック委員会)がeスポーツを正式な競技種目として検討し始めるなど、ゲーム業界も急激な盛り上がりを見せています。

中でも、VRを利用したスポーツゲームのタイトルは年々増え続けており、プレイ目的だけでなく、ヘルスケアやダイエット、リハビリ用途としても活用されています。

例えば、「Beat Saber」や「BoxVR」といったゲームは、単なるエンターテイメントにとどまらず、プレイヤーが楽しみながら運動することが可能です。

また、リハビリ施設でもVRスポーツゲームが導入され、患者が楽しくリハビリに取り組むことで、モチベーションを高める効果が期待されています。

これにより、スポーツ業界は従来のゲーム市場とは異なるユーザー層を取り込むことができるようになったのです。

eスポーツ化しているVRスポーツゲーム一覧

参考までに、現在人気のeスポーツ化しているVRスポーツゲームタイトルは以下の通りです。

| Echo VR | ゼロ重力のフリスビーゲームで、VR eスポーツの中でも特に人気が高い |

| Onward | 戦略とチームワークが求められるリアルな戦闘シミュレーションゲーム |

| Pavlov VR | ファーストパーソンシューティングゲームで、数々のコミュニティ大会や公式大会が行われている |

| Beat Saber | 音楽に合わせて飛んでくるブロックを剣で切るリズムゲーム |

| Ultimechs | ロボットが競い合うスポーツゲームで、リアルタイムでの戦略が求められる |

| Eleven Table Tennis | 本格的な卓球シミュレーションで、eスポーツとしても人気がある |

| Population: One | バトルロイヤルゲームで、多くの競技シーズンと大会が開催されている |

| HADO | 日本発のAR技術を用いたエネルギーボールを投げ合うスポーツで、国内外で多くの大会が行われている |

VRスポーツを体験できる施設が増えた

VRスポーツを実際に体験するには、専用のデバイスが必要ですが、VRゴーグルは一般庶民がおいそれと手を出すにはまだまだ値段が高いです。

しかし、最近ではアミューズメント施設などでVRスポーツを楽しめるようなゲームも増えました。

これにより、より多くの人々が手軽にVRスポーツを体験できるようになり、その魅力が広く認知されるようになっています。

こういった施設では、最新のVR技術を活用し、まるで本物の試合に参加しているかのような没入感を楽しめるのです。

自分自身がアスリートとして競技する体験を楽しむことができるので、プロのスポーツ選手さながらのスキルや戦略を試せます。

結果として、VR技術の普及が進むとともに、スポーツビジネス全体の活性化にも寄与しています。

東京のVRスポーツ施設一覧

参考までに、現在東京で人気のVRスポーツ施設は以下の通りです。

1. RED° TOKYO TOWER

東京タワーのフットタウン内にある大型エンターテインメント施設で、VRやARを活用したスポーツアトラクションが体験できます。最新技術を駆使した様々なVR体験が可能です。

2. TYFFONIUM(ティフォニウム)

お台場のダイバーシティ東京に位置するVR体験施設です。ホラーやファンタジーなど、様々なテーマのVRアトラクションが楽しめます。特に、空間内を歩くことでリアルな体験ができる点が特徴です。

3. 東京ジョイポリス

お台場にある国内最大級の屋内型テーマパークで、複数のVRアトラクションがあります。

「ZERO LATENCY VR」は6人同時にプレイ可能なフリーローム型のシューティングゲームで、戦略的なゲームプレイが楽しめます。

4. SKY CIRCUS サンシャイン60展望台

池袋にある展望台で、空を飛ぶ体験やコースターレースなど、現実では味わえない体験をVRで楽しむことができます。展望台からの眺望と合わせて、非日常的な体験が可能です。

5. VREX 渋谷

渋谷にあるVR/ARバーで、おしゃれな料理やドリンクを楽しみながら、VR体験ができます。ARスポーツ「HADO」など、対戦型のアクティビティも充実しています。

6. VR PARK TOKYO SHIBUYA

渋谷にあるVRフィットネス施設で、フィットネスマシン「ICAROS(イカロス)」を使って、エクササイズしながらVR体験ができます。ゲーム感覚で楽しみながら運動できる施設です。

|スポーツビジネスの最新VR活用事例5選

では、ここからは早速スポーツビジネスの最新VR活用事例をみていきましょう。

今回ご紹介するのは以下の5つの企業の事例です。

- KDDI

- NTTデータ

- キャノン

- Meta社(旧Facebook)

- ニコニコ超会議(学檄プロジェクト)

①メジャーリーガー相手にバッティングトレーニング|KDDI

KDDIはVR技術をスポーツビジネスに導入し、選手のパフォーマンス向上を目指しています。

具体的には、スマホのカメラで撮影した映像から全身65カ所の骨格点を抽出し、選手の身体の動きを分析する技術を開発しました。

この技術により、サッカーや野球の選手は自分のフォームを「見える化」し、効果的なトレーニングを行うことができます。

KDDIはこの他にも、Supership株式会社と連携開発したスタジアム観戦VRプラットフォーム「XRstadium (エックスアールスタジアム)」。

横浜DeNAベイスターズのホームスタジアム「横浜スタジアム」をcluster上に再現した「バーチャルハマスタ」など、多くのVRスポーツビジネスを展開しています。

②打撃パフォーマンスを可視化|NTTデータ

NTTデータは、VR技術を活用した打撃トレーニングシステム「V-BALLER™」を開発し、スポーツビジネスに新たな革新をもたらしています。

V-BALLER™は、2017年にプロ野球チームの東北楽天ゴールデンイーグルスに初めて提供され、その後、国内外の複数のプロチームに展開されてきました。

2022年4月27日からは、アマチュア向けにもサービスが拡大されました。

本システムは、ヘッドマウントディスプレイと各種センサーを使用して、VR空間で実際の投手の投球を再現します。

頭、バット、腰のセンサーから得られるデータに基づいて、選手のスイング傾向やクセを分析し、打者の特徴を客観的に把握できます。

従来のトレーニング手法に比べ、データの可視化と効果測定が容易になり、選手とコーチの感覚的判断に頼らない科学的なアプローチが実現されました。

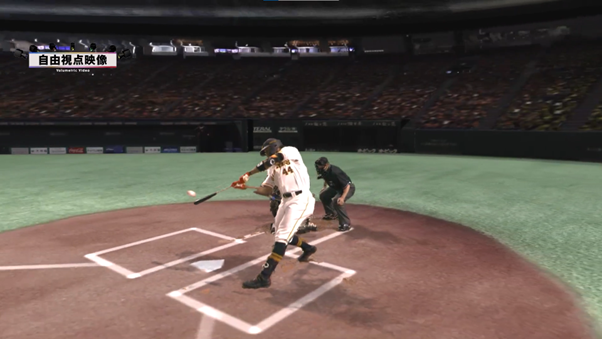

③東京ドームの試合を360°撮影可能に|キャノン

出典:Canon ニュースリリース

キヤノン株式会社は、VR技術を活用してスポーツ観戦の新しい楽しみ方を提供しています。

その一環として、2023年3月23日に東京ドームにボリュメトリックビデオシステムを導入しました。

ボリュメトリックビデオ技術は、選手の動きを3次元データに変換し、360度の自由なカメラワークで映像を撮影するものです。

これにより、バッティングや走塁、守備連携など、あらゆるシーンを詳細に捉えることができます。

例えば、選手の視点からの映像や、ファインプレーの瞬間を上下左右自由に回り込むような映像が可能です。

シーズン開幕に先立ち、2023年3月26日のオープン戦「読売ジャイアンツvs楽天ゴールデンイーグルス」で、このシステムを活用したリプレイ・ハイライト映像が制作・放送されました。

④NBAの試合をVRで観戦可能に|Meta社

出典:SVG NEWS

Meta社(旧Facebook)は、NBA(全米バスケットボール協会)とのパートナーシップを拡大し、Meta Questを通じて新たなVR体験を提供しています。

本パートナーシップでは、Meta Horizon Worldsという無料アプリを使用し、バーチャル空間でNBAの試合を観戦可能です。

昨年導入された「NBA Lane」では、フリースロー対決や低重力のダンクコンテストが行われました。

今年は「NBA Arena」が追加され、シーズン中の52試合をライブで観戦可能となり、そのうち5試合は180度ライブVRで2880解像度の高画質で楽しめます。

また、Meta Avatars StoreではNBAライセンスのアパレルが購入でき、Meta Quest技術の展示も行われるなど、様々な形でNBAファンとのエンゲージメントを高めています。

⑤メタバース上でeスポーツの観戦|ニコニコ超会議

出典:学檄プロジェクト 公式note

幕張メッセで4月27日と28日に開催されたニコニコ超会議2024では、「eスポーツ×メタバース」をテーマにした学檄プロジェクトのVRコンテンツが注目を集めました。

学檄プロジェクトとは、「アニメ・SFの世界をメタバースに!」をビジョンに掲げる東大・慶應大学のメンバーを中心に設立されたメタバースプラットフォーム研究チームです。

今回の展示では、VRゴーグルを装着することで、まるでリアルの野球やバスケットボールの試合を会場で観戦しているかのような臨場感が話題を呼びました。

また、名古屋大学のコンテストで最上位賞とスポンサー賞を獲得したVR特化型シューティングゲーム『ASTREA(アストレア)』のリアル体験会も人気を博したようです。

VRを通じた臨場感ある観戦体験は、世界中のファンとつながる可能性を示してくれた非常に良い事例といえるでしょう。

次世代を担う若者たちがVRスポーツに可能性を見出し、ここまで素晴らしいVRコンテンツを創り上げているのをみると、日本の将来はまだまだ安泰といえるかもしれませんね。

|VRでスポーツを観戦する方法

ここまで、VR技術を活用したスポーツビジネスの事例を紹介してきました。

多くの事例からもわかるように、現状ではVRはスポーツ観戦目的で活用されることが多いです。

では、VRでスポーツを観戦するにはどのような方法があるのでしょうか?

ここからは、VRでスポーツを観戦する方法である「VRモード」と「ミラーリング」での視聴方法を詳しく解説します。

(※以下の手順はMeta Questを利用した方法です)

VRモードで視聴する手順

VRモードとは、VRゴーグルでゲームをしたり、映画を見たり、スポーツ観戦をしたりすることができる機能です。

一般的なVRゴーグルであれば、ほぼ全てに搭載されているので、スペック表などには記載されません。

以下は、VRモードでスポーツを観戦する際の手順になります。

手順1:VRゴーグルのセットアップ

ヘッドセットの電源を入れて頭に装着します。付属のコントローラーを使用する場合はコントローラーの電源も入れておきましょう。

手順2:アプリのインストール

メインメニューからMetaストアに移動して、スポーツ観戦アプリを検索し、インストールを行います。(※おすすめアプリは後述)

手順3:アプリの設定と起動

インストールしたアプリを起動します。なお、一部のアプリではアカウントのログインや新規作成が必要です。

手順4:スポーツイベントの選択

アプリ内で、観戦したいスポーツイベントや試合を選択します。ライブストリームや録画映像のどちらかを選びましょう。

手順5: 観戦開始

観戦するイベントや試合を選択し、視聴モードに入ります。

上記の手順を踏めば、お好みのスポーツを迫力満点の360°視点で楽しめるので、ぜひ楽しんでください。

ミラーリングを利用して視聴する手順

VRヘッドセットに外部デバイスの映像やコンテンツを表示する技術です。これにより、PCやスマホの画面をVR環境で体験することができます。

Meta Questでミラーリングを行うには、「Virtual Desktop」というアプリを利用します。

以下は、ミラーリングでスポーツ観戦をする手順です。

手順1:Meta QuestにVirtual Desktopをインストール

MetaストアからVirtual Desktopアプリを購入し、インストールします。

(※値段は2,208円です)

手順2:PCにVirtual Desktop Streamerをインストール

Virtual Desktop公式サイトからPC用のVirtual Desktop Streamerアプリをダウンロードしてインストールします。

手順3:Virtual Desktop Streamerの設定

インストール後、PC側でVirtual Desktop Streamerを起動し、Metaアカウントにログインします。

手順4:PCとMeta Questの接続

Meta QuestでVirtual Desktopアプリを起動し、PCがリストに表示されるのを確認します。リストに表示されたPCを選択し、接続してください。

すると、PCのデスクトップがVRゴーグル内に表示されるはずです。

手順5:PCでスポーツ映像を再生

スポーツ映像をPCのブラウザやストリーミングアプリで再生します。

上記の手順を踏めば、PCのディスプレイをVRゴーグルに表示してスポーツ観戦を楽しめるようになります。

おすすめのVRスポーツ観戦アプリ

現状でおすすめできるVRスポーツ観戦アプリは、「NextVR」と「XTADIUM」の2種類です。

- NextVR:高品質なVRストリーミング。NBAなどのスポーツイベントをリアルタイムで視聴可能。

- XTADIUM:Meta Quest向けにリリースされたVRスポーツ観戦アプリ。北米の様々なスポーツの試合をVRで楽しめる。

日本向けのVRスポーツ観戦アプリとしては、「J SPORTS VR」や「docomo Sports VR」がありますが、現在はアプリがダウンロードできなくなっています。

そのため、現状では前項で説明したミラーリング機能を利用してVRスポーツ観戦をするのが最もおすすめです。

今後、VRゴーグルの普及が進んでいけば、新しいアプリも順次発表されていくことになるでしょう。

|VRスポーツ観戦におすすめのVRゴーグル

VRでスポーツを観戦するのに欠かせないのがVRゴーグルです。

ここでは、VRでスポーツを観戦するのにおすすめのゴーグルを3種類厳選してご紹介します。

①Meta Questシリーズ|一番人気のVRゴーグル

Meta Questシリーズは、VRゴーグルの代名詞的存在になっているほど大人気のデバイスです。

現在、最新モデルのMeta Quest 3と前モデルのMeta Quest 2がありますが、価格面の観点からMeta Quest 2がおすすめです。

Meta Quest 2は、片目あたり1832×1920ドットの高解像度高速スイッチLCDディスプレイを搭載しており、クリアで鮮明な映像を実現しています。

また、6DoF対応のインサイドアウトトラッキングシステムにより、動きの自由度が高く、スタンドアローンで使用できるため、ケーブルの煩わしさから解放されるのも嬉しいポイント。

高解像度と広い視野角を持っているので、試合の細部まで見逃すことなく、スタジアムにいるかのような臨場感を体験できます。

価格は128GBモデルは47,300円(税込)、256GBモデルは53,900円(税込)です。(※2024年6月時点)

②Pico 4|コスパ性能の高い人気モデル

Pico 4は、Pico社が提供する最新のスタンドアローン型VRヘッドセットです。

片目あたり2160×2160ピクセルの高解像度ディスプレイを搭載し、クリアで鮮明な映像を実現します。

リフレッシュレートは最大90Hzで、動きの速いスポーツでも滑らかな映像を楽しめます。

Meta Quest 2と比較すると、Pico 4は高解像度ディスプレイとパンケーキレンズを採用しているため、視野角が広く、よりリアルな映像です。

また、Pico 4はカラーパススルー機能を備えており、ヘッドセットを装着したままでも周囲の状況を確認できるため、利便性も高いです。

価格もMeta Quest 2よりも若干安いので、コスパ重視の方は十分に選択肢に入ります。

ただし、現状ではほとんどのVRコンテンツがMeta Questを標準規格として設定しているので、対応アプリやプラットフォームはMeta Questに軍配が上がります。

③PSVR2|Playstationユーザーにはおすすめ

PSVR2(PlayStation VR2)は、ソニーがPlayStation 5向けに開発した最新のVRヘッドセットです。

片目あたり2000×2040ピクセルの高解像度有機ELディスプレイを搭載し、90Hzおよび120Hzのリフレッシュレートに対応しています。

PSVR2には視線追跡機能が搭載されており、ユーザーが見ている場所に焦点を合わせて高解像度で描画するフォビエイテッドレンダリング技術が使われています。

これにより、視界の中心が特に鮮明に見え、現実に近い視覚体験が可能です。

また、ヘッドセットフィードバック機能を利用して、試合中の振動や衝撃を感じることができるため、より臨場感のある観戦が楽しめます。

ただし、あくまでもPS5用のVRヘッドセットなので、PS5をお持ちで無いのならMeta QuestかPico4がおすすめです。

|スポーツ業界でもVRの活用は進んでいく

今回はVRとスポーツが相性の良い理由と、最新の活用事例5選、VRスポーツの観戦方法を中心に解説しました。

VRとスポーツを組み合わせることで、スポーツビジネスの幅が広がることがご理解頂けたかと思います。

ただし、記事内でも言及しましたが、VRは2024年6月時点ではお世辞にも流行っているとはいえない状況です。

普段の生活で当たり前のようにVRが活用されるには、まだもう少し時間がかかるのも事実です。

しかし、VR技術の進化は日進月歩で進んでいます。

スマホが急激に普及したように、VRもいずれ必ず日常の一部として活用されるポテンシャルを秘めています。

そんな未来のためにも、最新のVR情報には常に目を光らせておきましょう。

「メタバース相談室」では、X(旧Twitter)やYouTubeでもVRやメタバースに関する情報を随時発信しています。

役立つ情報が満載なので、ぜひフォロー・チャンネル登録をしていただけますと幸いです。

それでは、今回も最後までお読みいただきありがとうございました!

VRコンテンツ制作!自社開発による柔軟性でお客様のビジネスをリードする『monoVR』

サービスの特徴や導入事例をまとめた資料をご用意しました。

monoVRサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

資料をダウンロードする

TWITTER

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK

はてブ

はてブ