「ゲーミフィケーションを導入すれば、ユーザー体験の向上に効果があるらしい」

このように聞き、自社のサービスや人材育成への活用を検討している方も多いのではないでしょうか。

しかし、単にポイントやランキングといった要素を導入するだけでは、期待した効果は得られません。

ゲーミフィケーションで成果を出す鍵は、人の心を動かす「仕組み」を深く理解し、目的に応じて要素を戦略的に設計することにあります。

なぜなら、表面的な模倣はユーザーに「やらされ感」を与え、逆効果になるリスクさえあるためです。

本記事では、ゲーミフィケーションを構成する10の基本要素とその心理的効果を徹底解説します。

ゲーミフィケーションに興味がある方は、ぜひご覧ください。

学習意欲を引き出し、子どもが自ら学ぶメタバース×ゲーミフィケーションの教育!

メタバースを活用した学習メリットや『monoNITE』サービスの特徴をまとめた資料をご用意しました。

monoNITEサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

資料をダウンロードするなぜ「要素」を並べるだけでは失敗する?ゲーミフィケーションの本質

ゲーミフィケーションの導入でよくある失敗は、要素だけを安易に真似してしまうことです。

ポイント、バッジ、リーダーボード(PBL)といった目に見える要素を導入したにも関わらず、思うような効果が得られないケースは少なくありません。

その失敗の根本原因は、ゲーミフィケーションの本質を捉えられていないことにあります。

ゲーミフィケーションの本質とは、ゲームの表層的な要素(ゲームメカニクス)ではなく、それによって引き起こされるユーザーの感情的な体験(ゲームダイナミクス)を設計することです。

なぜなら、人の行動を持続させる最も強力な原動力は、「報酬がもらえるから」といった外発的な動機ではなく、「活動自体が楽しいから」という内発的な動機付けだからです。

心理学者のエドワード・デシとリチャード・ライアンが提唱した「自己決定理論」によれば、人は「自律性」「有能性」「関係性」の3つの欲求が満たされたときに、内発的動機付けが高まるとされています。

例えば、単にログインボーナスでポイントを付与するだけでは、ユーザーはその行動を「作業」としか認識しないでしょう。

しかし、そこに新しいスキルを習得できる「有能感」や、仲間と協力して目標を達成する「一体感」といった体験を組み合わせることで、ユーザーは自ら進んでサービスを利用するようになります。

つまり、成功するゲーミフィケーションとは、単なる報酬システムではありません。

ユーザーにどのような感情を抱かせ、どのような体験を提供したいのかという問いから始める、緻密な体験設計そのものなのです。

|ゲーミフィケーションの10要素と心理的効果

ゲーミフィケーションの体験設計を支える、代表的な10の基本要素を解説します。

重要なのは、各要素がユーザーのどのような心理に働きかけ、どういった感情を呼び起こすのかを理解することです。

ここでは、要素を5つのカテゴリーに分類し、それぞれの心理的効果を掘り下げていきます。

① 目に見える達成感を与える要素(3つ)

ユーザーの行動結果を可視化し、「達成感」や「優越感」といった感情に直接働きかける、最も基本的な要素群です。

ポイント

ポイントは、ユーザーの特定のアクションに対して付与される数量的な報酬です。

「1アクション=1ポイント」のように即時フィードバックとして機能し、ユーザーに小さな成功体験を積み重ねさせ、行動の習慣化を促します。

バッジ

バッジは、特定の条件を達成した証として与えられる質的な報酬です。

「初めての投稿」「10日連続ログイン達成」といった実績を象徴するトロフィーとして機能し、ユーザーのコレクション欲や自己顕示欲を満たします。

ランキング(リーダーボード)

ランキングは、ポイントや実績を他者と比較する要素です。

社会心理学における「社会的比較理論」が示すように、人は他者と自分を比較して自己評価を行う傾向があり、競争心を刺激し、さらなる高みを目指すモチベーションとなります。

② 成長を実感させる要素(2つ)

長期的な目標達成の道のりを示し、ユーザーに「成長している感覚」を与えることで、サービスの継続利用を促す要素です。

レベル

レベルは、ユーザーの経験値や習熟度を段階的に示す指標です。

次のレベルへの到達という明確な目標があることで、ユーザーは自身の成長を実感し、長期的なエンゲージメントを維持しやすくなります。

プログレスバー(進捗バー)

プログレスバーは、目標達成までの進捗状況を視覚的に表現する要素です。

目標達成が近いことを示すことで、「あと少しで完成させたい」という人間の心理(ツァイガルニク効果)に働きかけ、行動の完了を強力に後押しします。

③ 行動を促すきっかけとなる要素(1つ)

ユーザーに具体的な行動目標を提示し、「次に何をすべきか」を明確にすることで、能動的な参加を促す要素です。

クエスト・ミッション

クエストやミッションは、ユーザーに達成すべき「お題」を与える要素です。

「チュートリアルを完了する」「特定の機能を使ってみる」といった形で行動をガイドし、ユーザーがサービス内で迷うことを防ぎ、段階的に理解を深める手助けをします。

④ モチベーションを維持する要素(2つ)

ユーザーのアクションに対して適切な反応を返すことで、行動そのものへの満足感を高め、モチベーションを維持する要素です。

フィードバック

フィードバックとは、ユーザーの行動に対する即時的な反応です。

ボタンクリック時の小気味よい効果音や、目標達成時の祝福メッセージなどがこれにあたり、自分の行動が正しく認識されたという安心感と有能感を与えます。

報酬(リワード)

報酬は、特定の目標を達成した際に与えられるインセンティブです。

ポイントやバッジも報酬の一種ですが、サービス内で使えるアイテムや限定コンテンツへのアクセス権など、より具体的な見返りを用意することで、目標達成への意欲を強く刺激します。

⑤ つながりを生み出す要素(1つ)

ユーザー同士のインタラクションを促し、社会的なつながりを提供することで、エンゲージメントを高める要素です。

チーム・協力

チームや協力は、個人ではなく複数人で共通の目標に挑む要素です。

一人では達成困難な目標に対して、仲間と協力することで生まれる連帯感や他者への貢献欲求は、「関係性」の欲求を満たし、強力な継続動機となります。

【分野別】ゲーミフィケーション要素の活用事例3選

理論や設計の考え方を理解したところで、実際のビジネスでゲーミフィケーションがどのように活用されているのか、具体的な成功事例を見ていきましょう。

ここでは「マーケティング」「人材育成」「サービス改善」の3つの分野から、私たちの身近にある優れた事例を分析します。

【マーケティング】つい参加したくなる顧客体験の作り方(スターバックス)

スターバックスが提供するロイヤリティプログラム「Starbucks® Rewards」は、ゲーミフィケーションを駆使して顧客のリピート購買を促進するマーケティング施策の代表例です。

出典:スターバックス公式HP

目的

顧客の来店頻度および顧客単価(LTV)の向上。

活用されている要素

このプログラムでは、購入金額に応じて「Star」と呼ばれるポイントが貯まります。

貯めたStarはドリンクやフードといった報酬と交換できるほか、年間の獲得数に応じて会員レベルが変動し、より豪華な特典が受けられるようになります。

また、特定の商品購入でボーナスStarが付与される期間限定のクエストも頻繁に実施されます。

分析

Gold Starという上位ステータスは、顧客に「自分は特別である」という優越感を与え、「所有と愛着」の感情を満たします。

また、一度手に入れたステータスを維持するために来店するという「損失と回避」の心理も働き、来店頻度の向上に貢献しています。

複数の要素を巧みに組み合わせることで、顧客を単なる消費者から熱量の高いファンへと育成する、極めて戦略的な設計になっています。

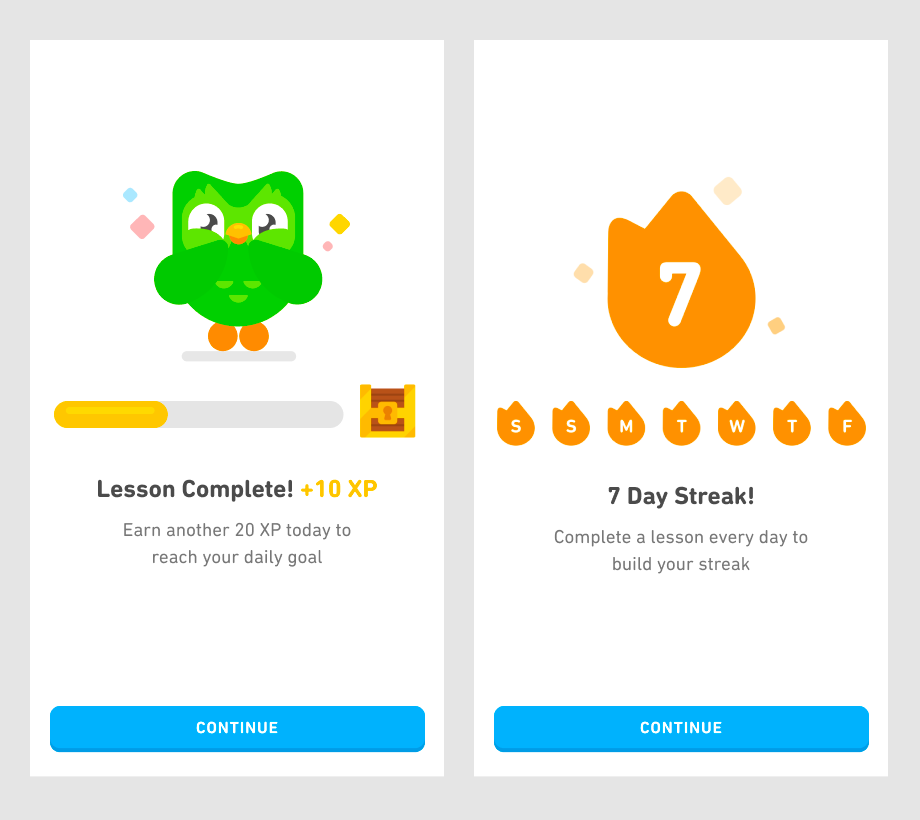

【教育】退屈な研修を”攻略したい”学びに変える(Duolingo)

語学学習アプリ「Duolingo」は、ゲーミフィケーションを教育・研修分野に応用し、学習の「習慣化」という最も困難な課題を解決した成功事例です。

出典:A systematic mapping on gamification applied to education(2014)

目的

学習者のモチベーションを維持し、日々の学習を継続させること。

活用されている要素

学習の進捗はスキルツリーというプログレスバーで可視化され、次に何をすべきかが一目瞭然です。

レッスンをクリアすると経験値(XP)というポイントが貯まり、他のユーザーとランキングで競い合います。 そして、このアプリの最も強力な要素が「連続記録」というクエストです。

分析

1日でも学習を休むとリセットされてしまう連続記録は、「損失と回避」の感情に強く働きかけ、ユーザーに毎日の学習を強力に動機付けます。

また、学習内容を数分で完了できるマイクロラーニング形式にすることで、ユーザーは手軽に「達成と進歩」の感情を味わうことができます。

「学習=退屈で辛いもの」という固定観念を覆し、ゲームを攻略するような楽しさを提供することで、学習の習慣化を実現しています。

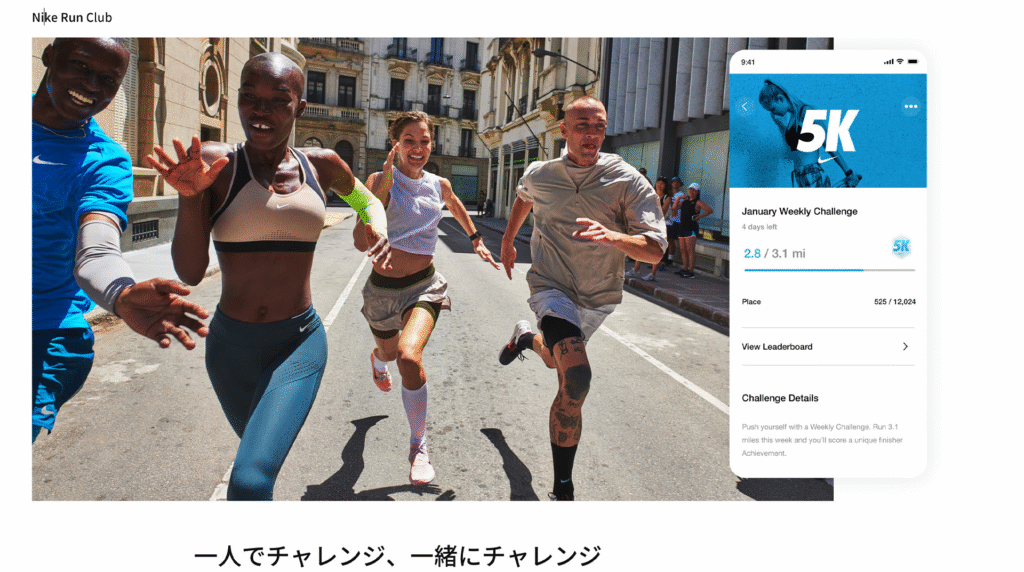

【サービス改善】ユーザーの継続利用を促す仕組み(Nike Run Club)

スポーツブランドNikeの公式アプリ「Nike Run Club (NRC)」は、孤独になりがちなランニングという活動にゲーミフィケーションを導入し、ユーザーの継続利用を促す好例です。

出典:https://www.nike.com/jp/nrc-app

目的

ユーザーのランニング習慣の定着と、Nikeブランドへのエンゲージメント向上。

活用されている要素

走行距離や頻度に応じてバッジやトロフィーが与えられ、自身の成長記録が可視化されます。

さらに、友人や他のランナーと月間走行距離を競い合うランキングや、共通の目標に挑むチームチャレンジ機能も搭載されています。

ランニング中には、走行ペースに応じた音声フィードバックも提供されます。

分析

このアプリの巧みな点は、個人の活動であるランニングに「社会的影響と関係性」というコア・ドライブを持ち込んだことです。

友人との競争や協力が、一人では挫折しがちな運動を続けるための強力なモチベーションとなっています。

自身の成長が記録として蓄積され、「達成と進歩」を実感できることも継続の大きな要因です。

個人の体験を社会的な体験へと昇華させることで、ユーザーのエンゲージメントを高め、サービスとブランドへの愛着を育んでいます。

ゲーミフィケーション導入を成功に導く3つの注意点

ゲーミフィケーションは強力な手法ですが、設計を誤ると期待した効果が得られないばかりか、ユーザーの不満を招く可能性もあります。

ここでは、導入を成功に導くために留意すべき3つの注意点を解説します。

1. ビジネス上の目的を見失わない

ゲーミフィケーションは、あくまでビジネス上の目的を達成するための「手段」です。

設計の過程で面白いアイデアに夢中になるあまり、「何のために導入するのか」という本来の目的を見失ってしまうことがあります。

導入する要素が、Step1で設定したビジネスゴールやユーザーの目標行動にどう貢献するのか、常に自問自答することが重要です。

2. ユーザーの心理を無視した設計にしない

ゲーミフィケーションは、ユーザーの心理を理解し、内発的動機付けを促して初めて機能します。

例えば、過度な競争は一部のトッププレイヤーだけを喜ばせ、多くのユーザーに劣等感や疎外感を与えてしまう可能性があります。

また、報酬(外発的動機付け)に頼りすぎると、報酬がなければ何も行動しない「報酬中毒」の状態に陥らせる危険もあります。

対象となるユーザーが何を楽しいと感じ、何を求めているのかを深く理解し、寄り添う視点が不可欠です。

3. 「やらされ感」のある義務にしない

ゲーミフィケーションの要素が、いつしかユーザーにとって「やらなければならない義務(ノルマ)」になってしまうと、それは単なる苦痛に変わります。

特に、これまでの行動をすべてポイント化するなど、過剰な設計はユーザーに「監視されている」という印象を与えかねません。

行動の選択権は常にユーザーにあるべきです。

ユーザーが自らの意思で「やりたい」と思えるような、心地よい動機付けの設計を心がけることが成功の鍵となります。

|まとめ

本記事では、ゲーミフィケーションを支える基本要素から、その効果を最大化するための設計思想、そして具体的なビジネス活用事例までを網羅的に解説しました。

重要なポイントを改めて振り返りましょう。

ゲーミフィケーションの本質は、要素を並べることではなく、ユーザーの内発的動機付けを促す「体験設計」にあること。

設計の成功は、「目的→感情→要素」という論理的なフレームワークに基づいて考えることで確率が高まること。

マーケティングから人材育成、サービス改善に至るまで、多様なビジネス課題に応用できる強力な手法であること。

ゲーミフィケーションは、単なる流行りの言葉ではありません。 それは、人間心理の深い理解に基づき、ユーザーを夢中にさせ、行動をデザインするための科学的アプローチです。

この「人を夢中にさせる仕組み」をあなたのビジネスに導入することで、顧客エンゲージメントの向上や組織の活性化を促し、大きな成長を加速させることができるでしょう。

学習意欲を引き出し、子どもが自ら学ぶメタバース×ゲーミフィケーションの教育!

メタバースを活用した学習メリットや『monoNITE』サービスの特徴をまとめた資料をご用意しました。

monoNITEサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

資料をダウンロードする

TWITTER

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK

はてブ

はてブ