今回はARの教育現場での活用方法についてご紹介していきます。

最近は簡単にスマートフォンをかざすことによって、AR体験ができるサービスが増えています。

皆さんの目に多く触れるのはゲームやエンターテインメントなどに活用されているサービスかと思いますが、教育の観点から体験学習の一つとしてAR技術の活用が注目されています。

本記事では、AR技術の基本的な紹介から、教育現場におけるメリット、そして実際の活用事例をご紹介します。

学習意欲を引き出し、子どもが自ら学ぶメタバース×ゲーミフィケーションの教育!

メタバースを活用した学習メリットや『monoNITE』サービスの特徴をまとめた資料をご用意しました。

monoNITEサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

資料をダウンロードする目次

|そもそもAR技術とは?

ARとは、「アグメンティッド・リアリティ(Augmented Reality)」の略称で、日本語では、「拡張現実」と直訳されます。

スマートフォンやタブレット、カメラに映し出される映像を通じて、現実世界にデジタルコンテンツを投影する視覚技術です。

現実世界にバーチャルな視覚情報を加えて現実環境を拡張します。

AR技術を活用することで、現実世界にないものをまるで存在しているかのように体験することができます。

ARを使ったサービスは、主にエンターテイメントの分野で多く取り入れられており、近年ではスマホゲームの「ポケモンGO」が大きな話題となりました。

現実世界でスマホをかざすと、あたかもそこにポケモンが存在しているかのように、CGのポケモンがデバイス上に表示されます。

|ARが教育現場で注目される理由

ARやVRが教育分野で期待される理由として、拡張現実や仮想現実によって「体験」や「経験」ができることが挙げられます。

テキストや動画、音声などの教材だけでは体験しにくいことをARで表現することで指導や講習の幅が広がることは間違いありません。

単に聞くだけでイメージするよりも、実際に見て体験した方が学習の質が高いことは火を見るよりも明らかです。

また、ARは再現できないような状況でさえも体験することが可能となります。

座額だけでは言葉や文章でしか説明できなかった部分でさえも体験できるので、今までの教育とは違ったレベルでの学習効果が得られるという期待が大きくなるのも当然と言えます。

|AR技術を教育に取り入れるメリット

ここからはAR技術を教育に取り入れることでどのようなメリットがあるのかについて紹介していきます。

好奇心を刺激して学びをより楽しくさせられる

まず一つ目のメリットが、ARを活用した新鮮な教材によって、子どもたちの好奇心を刺激し、生徒の「知りたい」「やってみたい」という学習意欲を自然に引き出せる点です。

教科書に印刷された平面的な写真や図も、ARアプリをかざすことで、目の前に3Dの動物が歩き出したり、歴史的な建造物が立体的に現れたりします。

このようなゲーム感覚で楽しめる体験は、生徒にとって学習が「やらされるもの」から「面白いもの」へと変わるきっかけになります。

・理科の授業:昆虫や動物の3Dモデルを原寸大で観察し、体のつくりを詳しく見る

・社会の授業:城跡でスマートフォンをかざし、当時の城郭をその場に復元して見学する

このように、ARは生徒の好奇心を刺激し、「もっと知りたい」という主体的な学びの姿勢を育む強力なツールとなります。

抽象的で難しい概念を「直感的に」理解できる

分子の構造、天体の公転、複雑な幾何学図形など、言葉や図だけでは理解が難しい抽象的な概念も、ARを使えば視覚的・直感的に捉えることができます。

例えば、化学の授業で分子モデルをARで表示すれば、生徒は原子の結合の様子をあらゆる角度から立体的に観察できます。

これにより、化学式だけではイメージしにくかった分子の構造を、まるで手で触れられるかのように深く理解できるようになります。

「百聞は一見に如かず」ということわざの通り、複雑な情報を可視化することで、生徒の理解度に繋がるでしょう。

危険が伴う授業でも安全に体験できる

理科の実験や調理実習、解剖など、現実世界では危険が伴ったり、コストや準備が障壁となったりする学習も、ARを使えば安全かつ低コストで、何度でも繰り返し体験できます。

- 化学実験: 危険な薬品を扱う実験を、ARシミュレーションで安全に行う

- 技術・家庭科: 高価な工具や調理器具の使い方を、ARガイドを見ながら仮想的に練習する

- 保健体育: 人体の内部構造をARで表示し、臓器の働きをインタラクティブに学ぶ

AR環境では、生徒は安心して試行錯誤を繰り返すことができ、その過程で学びと実践的なスキルを身につけることができます。

学習する時間や場所の制限がなくなる

学習分野にARを用いることのメリットは、子どもたちの理解の促進だけではありません。

様々なアプリを活用することによって学習時間や場所の制約がなくなり、従来は困難だった学習方法も可能となります。

遠隔地のクラスを同時に受け持つ授業、逆に授業の様子を記録して別の時間や場所で授業を受ける「タイムシフト授業」なども可能になります。

通常の対面教育と通信教育のメリットを活かしつつ、さらに遠隔地の子どもたちが最先端の授業を同じように受けることができるようになります。

没入型のVRデバイスとは異なり、ARデバイスは視界を遮ることなく、装着したままノートを取ることもできるため、生徒たちも違和感なく授業をすすめることができる点もメリットのひとつです。

|ARを実際に取り入れている教育現場の事例

ARを教育現場で活用することのメリットについて話してきましたが、ここからは実際にARがどのように活用されているかご紹介していきます。

三重県桑名市で実施されたARの理科授業

まずは三重県の小学校で活用された事例です。

2019年10月9日、AVR Japan株式会社は三重県桑名市教育委員会と共同で、ARを活用した理科授業を実施しました。

桑名市立益世小学校で行われた授業では、教育アプリケーション「Creator AVR」が使われました。

授業は、本アプリケーションをインストールしたタブレットでバッタや蝶など昆虫の3Dモデルを表示し、身体の仕組みと生態を学ぶという内容です。

教科書や図鑑など平面に描かれた図だけではわかりにくい細かな身体の仕組みも、ARを活用することで視覚的に把握できるようになります。

ARが活用されているベーシックジーニアス英和辞典第2版

2つ目は、辞典で活用された事例です。

株式会社大修館書店が出版する「ベーシックジーニアス英和辞典 第2版」には、AR技術が活用されています。

ARアプリケーション「RICOH CP Clicker」をインストールしたスマートフォンで巻頭カラーページ「ピクチャー・ディクショナリー」を撮影すると、単語や会話の音声を再生できます。

従来のCDが付属した辞書とは異なり、スマートフォンがあれば速やかに音声を再生できるのがメリットです。

読者は手軽に音声を再生でき、製作者はCDを作る手間やコストを省けるため、今後ARアプリケーションを音声再生手段とする教材は増えていくことが予想されます。

電子辞書やWeb検索の台頭により、いわゆる「紙辞書」の使用機会が減少していましたが、AR技術を取り入れることにより、再び紙辞書の使用機会が増えていくと予想されます。

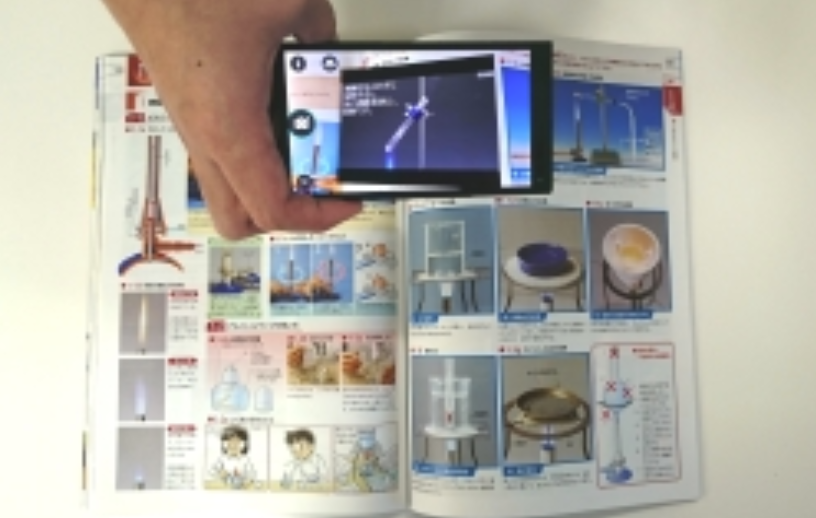

ビジュアル資料を掲載したグラフィックサイエンス

3つ目はARの特徴を生かした理科資料の事例です。

明治図書出版株式会社は、ビジュアル資料を掲載した「グラフィックサイエンス 最新理科資料集」を販売しています。

ARアプリケーション「COCOAR2」をインストールしたスマートフォンをAR対応資料にかざすと、デジタルコンテンツを楽しめます。

竜巻が発生する様子を部屋の中で確認したり、人体の臓器モデルを近くにいる人に重ねたりすることで、視覚から理科への理解を深めることが可能です。

生徒の理解を促進するとともに教師の解説もサポートするため、授業への活用が期待されます。

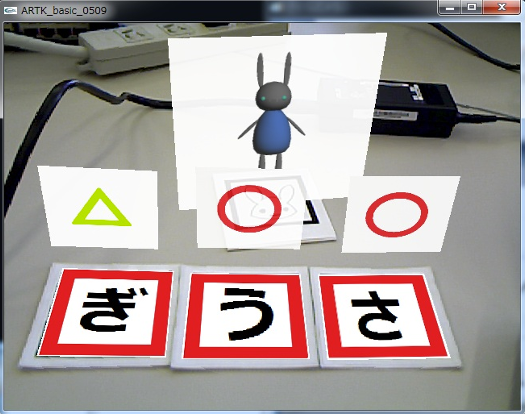

幼児教育

4つ目は幼児教育にARが活用されている事例です。

関西大学学術リポジトリに掲載されている論文「ストーリー性を付加したARキャラクタインタラクションのよる表音文字学習システム」では、幼児が表音文字を理解しやすくするための助けとしてのARの活用が唱えられています。

表音文字とは「う」、「さ」、「ぎ」のようなひらがな一音にあたり、表音文字を組み合わせることで「うさぎ」と意味を持った単語になります。

この組み合わせ学習にARを利用します。

ひらがなを正しい順番に並べるとARでうさぎが表示されるというような流れです。

逆に、先にうさぎのキャラクターを表示させ、平仮名を正しく並べられる作業も行えます。

ただ単に平仮名のカードを並べる言語教育と、ARを用いた単語習得のレッスンを比較したところ、 明らかにARを用いたほうが理解が早くなることが実験によって明らかになっています。

Wonderscope

Googleだけではなく、Apple製デバイス向けのAR教育アプリもあります。

それが「Wonderscope」です。

室内が絵本の物語の世界になるという夢のようなアプリです。

「Wonderscope」では、現実の空間が絵本の世界の延長線上になります。絵本の登場キャラクターたちがテーブルやベッドの上に現れ、物語を展開していきます。

単純に本を読むのではなく、キャラクターと会話をしながらストーリーが展開されていきます。

絵本に書かれているセリフを話すと、ARで教示されたキャラクターが返答してくれます。

より子供たちは絵本の世界に没入でき、より感受性が豊かな子供たちにあふれる世の中となるでしょう。

Merge Cube

7つ目に紹介するのは教育用玩具にARが導入されている事例です。

スマホ用のVRゴーグルなどを製造しているMerge VR社が手掛ける教育用AR玩具「Merge Cube」です。

まるで「天空の城ラピュタ」の飛行石を思わせるような、不思議な模様の入った立方体が、AR表示させることによって様々に変化していきます。

万華鏡やロケットなどに変化したり、惑星の自転・公転を表示したり、人間の頭蓋骨を見たりなどと、娯楽から教育まで幅広く使用できます。

現在はアメリカのウォルマートのみで販売されています。

Lifeliqe HoloLens

マイクロソフト社が開発したHoloLensに対応した教育アプリも存在します。

「Lifeliqe HoloLens」は科学、技術、工学、数学の分野を教える「STEM教育」に特化しており、現実空間に投影された様々な3Dモデルを通して学ぶことができます。

空中に投影されたモデルをタップすると詳細が表示されたり、投影されたモデルが生物なら骨格や臓器の様子が映し出されたりします。

アメリカ統一の学力基準・Commo Coreに準拠しているため、全米の教育レベルの水準に合わせた学習プランを提供できます。

Lifeliqe HoloLensを使った3D教材で学んだ子どもの86%が、テストの成績が向上したという研究結果も報告されています。

日本の学習要領に沿ったコンテンツも実装されれば、より自発的に学習に取り組む子供も増えてくるのではないでしょうか。

|ARを教育現場に導入する上での課題

ARを教育現場に導入するメリットを紹介してきましたが、ここからは課題点についてお話していきます。

導入コストの壁

ARの導入コストとしては物理的なデバイスやシステムを導入するための金銭的なコスト、ARによるコンテンツを作成するための学習コスト、同時に維持運用するための人的コストが挙げられます。

例えば小中学校や高校、大学などの教育現場に物理的なデバイスの投入となれば莫大な金額が必要となります。

もちろん、運用段階に入り長期的に活用されればコスト的な問題は解消されるでしょうが、最初の段階に必要なコストを受け入れられるかどうかは最初の壁となりうるでしょう。

現実世界への影響が懸念される

ARやVRでは拡張現実や仮想現実で「体験」できますが、あくまでも擬似的な体験でしかありません。

限りなく現実に近づけたとしてもちょっとした誤差や認識違いによって「実際に作業」した時に影響が出る可能性があるということです。

もちろん、簡単な作業手順や行動など業務の大まかな部分であり、誰でも間違えないようなものであれば心配ありません。

しかし、建築機械の操作や運転などで誤って覚えていた場合、事故やアクシデントによる被害が拡大することも考えられるでしょう。

ARでの学習へ絶対の信頼を置いてしまうと取り返しのつかない事態を招いてしまいます。

ARを活用した授業の浸透が難しい

教育や研修分野以外での普及状況として、ゲームやスマートフォンへの応用が目立ちます。

しかし、その他の分野や一般的な企業での導入はまだ十分ではありません。

特にARやVRは使い方によっては人間を必要とせず、バーチャルなアバターやAIで仕事そのものを再現できるようになる可能性も高く、「人間に取って代わる技術である」という考え方を持つこともあります。

実際には人間の立場に害を及ぼす技術ではなく、人間を助ける技術であることの理解が進み、AR技術に関する知識やメリットが広く周知されないと、さらなる技術革新は見込めないでしょう。

|教育現場におけるARのまとめ

ここまでARの教育現場での活用についてご紹介してきました。

実際に導入されている事例を見ると、我々が学生時代にこのような学習環境があればと思った方も多いのではないでしょうか。

ARのほかにVR、MRなどの最新技術はどうしても導入の壁は出てくるものではあります。

AIやIoTも当初は受け入れられるのに時間を要しました。

教育に関しては、今後の日本を背負う人材を育む場でもあるので、少しでも子供、若者が深く知識を得られる技術に対しては積極的に受け入れられるべきものの一つではないかなと思います。

弊社では、メタバースからXR技術まで、教育分野に活用可能なコンテンツ制作を行っております。

教育分野へのメタバース、XRの導入をご検討の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

学習意欲を引き出し、子どもが自ら学ぶメタバース×ゲーミフィケーションの教育!

メタバースを活用した学習メリットや『monoNITE』サービスの特徴をまとめた資料をご用意しました。

monoNITEサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

資料をダウンロードする

TWITTER

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK

はてブ

はてブ