近年注目されている「メタバース」と呼ばれる仮想空間には、様々な可能性が秘められています。

しかしその一方で、メタバースを体験してみたいけど、その入り口がどこにあるのか分からず、入り方に迷っている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、メタバースの始め方や、メタバースに入るための方法、おすすめのメタバースゲームについてわかりやすく解説します。

未来の世界に飛び込む前に、まずは基礎知識を身につけて、スムーズにメタバースを楽しんでみましょう。

目次

|そもそもメタバースとは?

「メタバース」という言葉は、SF小説家のニール・スティーブンスンが1992年に発表した小説『雪崩式』で初めて使用されました。

この小説では、仮想現実空間が現実世界と同じくらい重要な存在として描かれています。

現在では、主に仮想現実空間の拡張として使用され、様々な分野で活用されています。

また、仮想通貨やNFTといったブロックチェーン技術の発展により、メタバースが更に注目を浴びています。

メタバースの歴史については、1990年代には既に仮想現実の研究が進んでいましたが、コンピュータ技術やインターネットの進化により、よりリアルな仮想現実空間が実現されるようになりました。

その後、2000年代にはセカンドライフというオンラインゲームが登場し、メタバースの先駆けとなりました。

将来的には、現実世界とメタバースが融合していくことが期待されています。

|メタバースの仮想空間へ入る方法は?

メタバースには、以下の手順に沿って入りましょう!

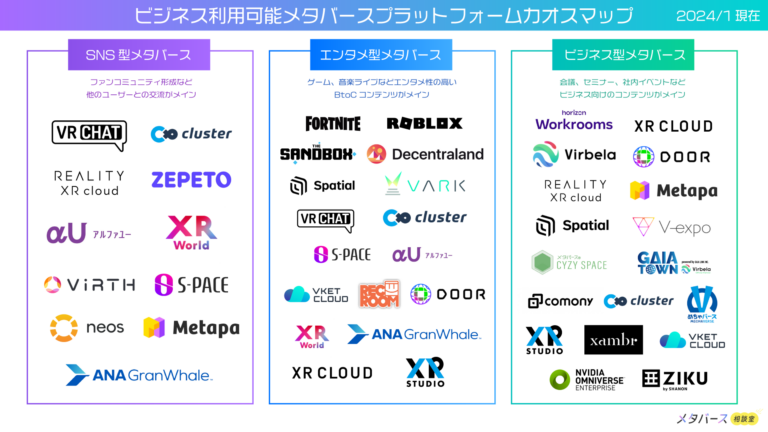

①プラットフォームの選択:まずは、遊びたいメタバースのプラットフォームを選びます。代表的なプラットフォームには、Second Life、VRChat、Decentralandなどがあります。

②アカウントの作成:プラットフォームによっては、アカウントの作成が必要です。必要事項を入力してアカウントを作成しましょう。

③アバターの作成:メタバースでの自分の分身となるアバターを作成します。性別や服装、髪型など、自分好みにカスタマイズしましょう。

④メタバースへのログイン:アカウント情報を入力して、メタバースにログインします。ログイン後、自分のアバターが表示されます。

⑤メタバース内の活動:自由にメタバース内を探検したり、他のプレイヤーとコミュニケーションを取ったり、ゲームやアトラクションを楽しんだりできます。また、自分で建物やアイテムを作成することもできます。

以上が、メタバースに入るための基本的な流れです。

プラットフォームによって異なる部分もありますが、基本的にはこの流れに従えば大丈夫です。

|メタバースの始め方をわかりやすく解説!

ここでは、もう少し具体的にメタバースの始め方を紹介します!

①まずは国内取引所で仮想通貨用の口座を開設しよう

メタバースの世界で利用する仮想通貨を保有するために、取引所で口座開設が必要です。

はじめて口座開設をする方は、日本語対応している国内の仮想通貨取引所が安心でしょう。

口座開設をするには、まず取引所のウェブサイトにアクセスして会員登録を行います。

登録には、メールアドレスや本人確認書類などが必要です。

本人確認書類は、運転免許証やパスポートなどが使用できます。

登録が完了すると、指定口座への入金ができるようになります。

仮想通貨の購入や売却は、取引所の注文画面から行います。売買手数料が発生する場合があるため、取引所の手数料体系についても事前に確認しておくと良いでしょう。

取引所によっては、口座開設や売買に必要なステップが異なる場合がありますので、各取引所の規約や手順をよく読み、正確に理解してから取引を行うようにしましょう。

\口座開設はこちらから/

②開設した口座に日本円を入金して仮想通貨を購入

口座開設が完了したら、日本円を入金して仮想通貨を購入することができます。

主な入金方法には、以下のようなものがあります。

銀行振込:取引所に指定された銀行口座に、自分の口座から日本円を振り込みます。取引所によっては、入金口座が異なる場合もあるため、確認してから振り込みましょう。

クレジットカード:一部の取引所では、クレジットカードでの入金が可能な場合があります。クレジットカードでの入金には手数料が発生する場合があるため、取引所の規約を確認してから利用しましょう。

ポイント交換:一部の取引所では、ポイントを利用して入金することができます。ポイントの種類や交換レートは取引所によって異なるため、詳細は取引所のウェブサイトで確認してください。

仮想通貨での入金:一部の取引所では、ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨での入金が可能な場合があります。ただし、取引所によっては入金できる仮想通貨の種類や手数料が異なるため、確認してから利用しましょう。

上記のように、主な入金方法は銀行振込やクレジットカード、ポイント交換、仮想通貨での入金などがあります。

取引所によっては、入金方法が異なる場合もあるため、事前に確認してから入金手続きを行うようにしましょう。

③専用コインを仮想通貨ウォレット(MetaMask)へ送金する

取引所で仮想通貨を購入したら、次は仮想通貨ウォレットに送金する必要があります。以下は一般的な流れです。

1.まず、仮想通貨ウォレットをインストールして、アカウントを作成します。

おすすめのウォレットはMetaMaskです。

2.MetaMaskのアカウントを作成したら、アカウントにログインし、受け取り用のアドレスをコピーします。

3.取引所にログインし、送金画面を開きます。

送金画面には、送金先のアドレスと送金額を入力する欄があります。

4.MetaMaskのアカウントから、受け取り用のアドレスをコピーして、取引所の送金先のアドレス欄に貼り付けます。

5.送金額を入力し、送金手数料を支払うための口座を選択します。

送金手数料は、通常、取引所からの自動設定もしくは手動で選択できるオプションがあります。

6.送金内容を確認して、送金を実行します。

送金が完了するまで、数分から数時間程度かかる場合があります。

上記の流れで、取引所で購入した仮想通貨を仮想通貨ウォレットに送金することができます。

仮想通貨ウォレットに送金された仮想通貨は、ウォレット内の残高として確認できます。

④利用するメタバースのプラットフォームとMetaMaskを連携する

MetaMaskに仮想通貨が送金されたら、次は利用するメタバースプラットフォームとの連携が必要です。以下は一般的な流れです。

1.利用するメタバースプラットフォームにアクセスし、アカウントを作成します。おすすめのプラットフォームは、DecentralandやCryptoVoxelsです。

2.アカウントを作成したら、ログインして、MetaMaskをウォレットとして使用するための設定をします。

設定方法は、各プラットフォームによって異なりますが、一般的には「Settings」または「Wallet」メニューからMetaMaskを選択し、アクセス許可を与えることで設定が完了します。

3.プラットフォーム内で、所持している仮想通貨の残高を確認し、不足している場合は、取引所で購入してMetaMaskに送金する必要があります。

4.プラットフォーム内で、購入したい土地やアイテムなどを選択し、購入手続きを進めます。手続きには、MetaMaskでの支払いが必要です。

5.MetaMaskの画面が表示されるので、支払いを確認して承認します。支払いが完了すると、プラットフォーム内で購入した土地やアイテムを所有することができます。

上記の流れで、MetaMaskとメタバースプラットフォームを連携し、土地やアイテムの購入が可能になります。

ただし、各プラットフォームによって操作や手順が異なる場合があるため、利用するプラットフォームの公式サイトやユーザーガイドを確認しましょう!

ここまでできたらメタバースの仮想空間で遊ぶことができます!

|メタバースの仮想空間って自分でも作れるの?

メタバース空間は自作することができます。

現在では、さまざまなツールやプラットフォームが提供されており、誰でも簡単に自分のメタバース空間を作成することができます。

例えば、DecentralandやCryptoVoxelsといったプラットフォームでは、ユーザーが自分の土地を購入し、そこに自分が作成した3Dアセットを配置することができます。

また、SansarやSomnium Spaceなどのプラットフォームでは、ユーザーが自分で作成した3Dモデルをアップロードし、自分のメタバース空間を作成することができます。

さらに、3Dモデリングやプログラミングのスキルがある人は、Unreal EngineやUnityなどのゲーム開発エンジンを使って、自分だけのメタバース空間を作成することも可能です。

これらのツールを使うことで、自分だけの独自のメタバース空間を作成し、他のユーザーと共有することができます。

ただし、メタバース空間を自作するには、それなりのスキルや知識が必要となります。

例えば、3Dモデリングやプログラミングの知識が必要な場合もあります。

そのため、自作に取り組む場合は、適切なツールやプラットフォームを選び、必要なスキルを習得することが大切です。

|初心者にもおすすめ!注目を浴びているメタバースゲームを紹介

ここでは、おすすめのメタバースゲームを紹介します!

手軽にプレイできるものばかりですので、メタバースをはじめて体験する方も安心して遊べます!

The Sandbox

The Sandbox(ザ・サンドボックス)は、ブロックチェーン技術を活用したメタバースゲームです。

ユーザーは、自分で作成した3Dアセットを使って、自分だけのメタバース空間を作成することができます。

The Sandboxでは、ユーザーは「LAND」と呼ばれる土地を購入し、その上にアセットを配置することができます。

LANDはNFT(非代替性トークン)として発行され、取引所での売買が可能です。

また、ユーザーが作成したアセットもNFTとして発行され、取引所での売買が可能となっています。

The Sandboxは、UnityとUnreal Engineといったゲーム開発エンジンを使用しており、豊富な3Dアセットやツールが用意されています。

ユーザーは、これらのアセットを組み合わせて、自分だけの独自のメタバース空間を作成することができます。

また、The Sandboxでは、ユーザーが作成したアセットを使ったゲームを開発することもできます。

自分で作成したゲームを他のユーザーと共有し、一緒に遊ぶことができます。

The Sandboxは、ブロックチェーン技術を活用した、分散型のメタバースゲームとして注目されています。

ユーザーが自由に作成した空間やアセットを共有し、交流することで、新しい文化や価値観が生まれると期待されています。

Decentraland

Decentraland(ディセントラランド)は、ブロックチェーン技術を活用した分散型のメタバースプラットフォームです。

ユーザーは、仮想の土地である「LAND」を購入し、自由にカスタマイズして、自分だけの3D空間を作成することができます。

LANDは、NFT(非代替性トークン)として発行されており、取引所での売買が可能です。

また、LAND上に配置された3Dオブジェクトや建物なども、NFTとして発行されます。

これらのNFTは、他のユーザーとの取引や所有権の譲渡ができます。

Decentralandでは、ユーザーは自分で作成したアセットを使って、ゲームやアプリケーションを開発することができます。

また、他のユーザーが作成したアセットを使って、自分だけのメタバース空間をカスタマイズすることもできます。

さらに、他のユーザーと交流することができるため、新しい文化やコミュニティが生まれる可能性があります。

Decentralandは、ブロックチェーン技術を活用した分散型のメタバースプラットフォームとして、今後の展開が期待されています。

ユーザーが自由に作成した空間やアセットを共有し、交流することで、新しいビジネスや社会的価値が生まれる可能性があるでしょう。

Axie Infinity

Axie Infinity(アクシー・インフィニティ)は、ブロックチェーン技術を活用したプレイ・トゥ・アーニング(P2E)ゲームです。

このゲームは、可愛らしいキャラクターである「アクシー」と呼ばれる生き物を育成し、戦わせることで仮想通貨を獲得することができます。

プレイヤーは、アクシーを購入して育成し、戦闘に参加させることで、仮想通貨「SLP(スムース・ラブ・ポーション)」を獲得します。

獲得したSLPは、取引所で現金化することができます。

Axie Infinityは、分散型アプリケーションであるEthereum上で動作するため、取引や所有権の譲渡が完全に透明かつセキュアに行われます。

さらに、プレイヤーはアクシーを所有している限り、いつでもゲームをプレイすることができます。

Axie Infinityは、ブロックチェーン技術とゲームプレイを組み合わせた新しいビジネスモデルを提供し、多くの人々に受け入れられています。

また、特にフィリピンをはじめとする新興国の人々にとって、P2Eゲームは生活を維持するための重要な収入源となっています。

|メタバースを安全に楽しむための注意点

最後にメタバースを安全に楽しむための注意点について説明します。

メタバース空間に入る際は、下記の5つに注意しましょう!

パスワードや秘密鍵は厳重に管理を

メタバースには、プレイヤーの個人情報や仮想通貨が含まれているため、パスワードや秘密鍵を厳重に管理することが非常に重要です。

これらの情報が漏れると、不正アクセスや盗難のリスクが高まります。

特に、秘密鍵は非常に重要な情報であり、漏れた場合には所有する全ての仮想通貨が失われる可能性があります。

そのため、秘密鍵を安全な場所に保管し、オンライン上には保存しないようにすることが必要です。

また、パスワードについても、簡単なものや他人と共有するようなものを使わず、複雑なものに変更することが望ましいです。

さらに、同じパスワードを複数のアカウントで使わないようにすることも重要です。

総じて、メタバースを安全に楽しむためには、パスワードや秘密鍵を厳重に管理し、不正アクセスや盗難のリスクに注意しましょう。

送金時のアドレス入力ミスに注意

メタバース内での送金において、アドレスの入力ミスは非常に危険な要因となります。

誤ったアドレスに送金してしまうと、取り戻すことができない場合があるからです。

そのため、送金時にはダブルチェックなどを行い、必ず正しいアドレスを入力するようにしましょう。

特に、アドレスが一度入力されると自動入力される場合があるため、一度確認したアドレスを再度確認することが重要です。

また、アドレスのフォーマットが間違っている場合もあります。

例えば、ビットコインとイーサリアムのアドレスのフォーマットは異なるため、ビットコインアドレスにイーサリアムを送金するというミスもあります。

そのため、送金先のアドレスフォーマットをよく確認することも重要です。

さらに、一部のメタバースプラットフォームでは、偽のアドレスを表示して詐欺を行う悪質なユーザーも存在します。

そのため、公式のアドレスを確認し、送金先が正しいことを確認することも大切です。

ウォレットのリカバリーフレーズは他言しない

ウォレットのリカバリーフレーズは、ウォレットにアクセスするための重要な情報であり、第三者に知られるとウォレット内の仮想通貨が盗まれる可能性があります。

例えば、リカバリーフレーズを知られてしまった場合、その情報を悪用することでウォレットにアクセスし、所有している仮想通貨を盗むことができてしまいます。

また、リカバリーフレーズが漏洩した場合、ウォレット内の仮想通貨を不正に移動させられる可能性もあります。

そのため、リカバリーフレーズを他人に知られないように厳重に管理し、適切な保管場所に保管することが重要です。

例えば、紙に書いて安全な場所に保管したり、パスワードマネージャーやハードウェアウォレットを利用して管理することが推奨されます。

また、リカバリーフレーズを他人に教えることは絶対に避けるべきであり、万が一リカバリーフレーズを共有する必要がある場合は、信頼できる相手に限定するようにしましょう。

見知らぬメールやURLにはアクセスしない

メタバースを安全に楽しむためには、偽のメールやURLにはアクセスしないことが重要です。

これは、フィッシング詐欺やマルウェア感染のリスクを減らすためです。

フィッシング詐欺は、偽のウェブサイトやメールを使って、個人情報や秘密鍵などの重要な情報を詐取する手法です。

マルウェア感染は、ウェブサイトやメールに仕込まれた悪意のあるプログラムによって、コンピューターウイルスやトロイの木馬などが侵入することを指します。

このような攻撃から身を守るためには、信頼できる送信元からのみメールを開き、正しいURLを使用してアクセスすることが重要です。

また、ウェブサイトのアドレスバーを確認し、正しいドメイン名が表示されていることを確認することも必要です。

偽のサイトやメールには、よく似たドメイン名やアドレスが使われることがあるため、注意深く確認することが必要です。

また、利用するプラットフォームやデバイスについても、常に最新のセキュリティアップデートを行い、安全に楽しむことが求められます。

儲け話など甘い誘い文句にのらない

メタバースには、ゲーム内通貨やNFTなどの仮想資産が存在します。

これらの資産は現実のお金に換金できるため、詐欺師たちはそれを利用して簡単に儲けようと考えます。

詐欺師たちは、メタバース内での取引や投資、プレイヤーによるトレードなどにおいて、儲け話や甘い誘い文句を使って、人々を騙すことがあります。

例えば、あるトークンが急騰しているという情報を伝え、そのトークンを購入するように勧めるといった手法があります。

しかし、これらの情報は詐欺師自身がでっち上げたものであり、実際にトークンが上がる保証はありません。

また、詐欺師はリンクを含んだメールやSNSを通じて、悪意のあるウェブサイトに誘導することがあります。

したがって、メタバース内での儲け話や甘い誘い文句には注意する必要があります。

何かしらの投資やトレードをする場合は、よく調べ、正しい情報を確認することが重要です。

また、急な利益誘惑に惑わされず、冷静な判断を行うことが必要です。

不審な点がある場合は、公式の情報源やコミュニティに問い合わせて確認し、自己防衛のための対策を取りましょう。

|メタバースの入り方まとめ

いかがでしたか?

本記事では、メタバースの始め方や、メタバースに入るための方法、おすすめのメタバースゲームについて解説しました。

メタバースは、誰でも手軽に入ることができるオンライン上の仮想空間です。

自由度が高い分、リスクもありますが本記事で紹介した注意点などをしっかり守ることで、安全にメタバースを楽しむことができますよ。

おすすめメタバースゲームも紹介していますのでぜひ一度試してみてはいかがでしょうか?

では今回も最後までお読みいただきありがとうございました!

TWITTER

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK

はてブ

はてブ