VR(仮想現実)技術は、現実の世界を超えた、没入型の体験を可能にする技術です。

この技術を使うことで、仮想世界で自由自在に行動することができ、まるで本当の現実のような感覚を味わうことができます。

最近では、VR技術が様々な分野で活用され、その可能性が広がっています。

本記事では、VR技術の仕組みや活用例について紹介し、今後の発展に期待が高まるVR技術について掘り下げていきます。

目次

| VR(仮想現実)とは

VR(バーチャルリアリティ)は、コンピュータ技術を用いて作り出された仮想現実空間を、身体的な感覚をもち没入感ある体験が可能な視覚技術です。

具体的には、VRヘッドセットと呼ばれる装置をかぶり、それに内蔵されたディスプレイやセンサー、スピーカー、マイクなどを用いて、仮想現実空間を映像や音声で再現し、その中で自由自在に行動できるようになります。

VR技術では、ユーザーの視野や動きに合わせて、映像や音声が自然に変化するため、まるで本物の世界にいるかのような没入感を得られます。

また、ユーザーがVR空間内で物を触ったり、動いたりすると、それに応じて振動や触感などを伴ったフィードバックも得られるため、よりリアルな体験ができるようになっています。

VR技術の発展により、今では様々な分野で活用されており、ゲームやエンターテイメント、教育、医療、訓練など、多岐にわたる用途があります。

| AR・MR・SRとの違い

VR・AR・MRはそれぞれ以下のような意味合いを持ちます。

| VR(Virtual Reality) | 仮想現実(バーチャル・リアリティ) |

| AR(Augmented Virtuality) | 拡張現実(オーグメンテッド・リアリティ) |

| MR(Mixed Reality) | 複合現実(ミックスト・リアリティ) |

SR(Substitutional Reality) | 代替現実(サブスティチューショナル・リアリティ) |

AR

AR(拡張現実)は、実世界の映像や画像に、コンピュータ技術を用いて情報やCGなどを重ね合わせて表示する視覚技術です。

つまり、現実の世界にデジタルコンテンツを重ね合わせることで、より豊かな情報や体験を提供することができます。

AR技術では、スマートフォンやタブレット端末を使って、カメラで撮影した映像にAR情報をオーバーレイして表示することができます。

また、AR専用のデバイスを使うことで、より没入感のあるAR体験を提供することもできます。

AR技術の活用例は多岐にわたり、観光案内や広告、教育、医療、商品の販促など、様々な分野で利用されています。

MR

MR(Mixed Reality)は、VR(仮想現実)とAR(拡張現実)を組み合わせた技術で、実世界と仮想現実空間を融合させた新しい形のデジタル体験を提供します。

MR技術では、VR技術で作り出された仮想現実空間に、AR技術で撮影した実世界の映像を重ね合わせることができます。

このようにして、実世界の空間に仮想的なオブジェクトを自然に配置することができるため、よりリアルな体験ができます。

また、MR技術を用いることで、VR技術と同様に身体的な感覚を伴った没入感のある体験を提供することができます。

MR技術の応用例は、教育、医療、エンターテイメント、製造業など、多岐にわたります。

例えば、製造業では、MR技術を使って作業の手順を表示することで、作業効率を向上させたり、教育分野では、仮想空間に実世界のデータを重ね合わせることで、より理解しやすい教材を提供することができます。

また、医療分野では、MR技術を用いて手術のシミュレーションや医療診断を行うことができるため、より精度の高い診断や治療を行うことができます。

SR

SR(代替現実)は、仮想現実(VR)や拡張現実(AR)のようなデジタル技術を用いず、現実世界そのものを変えることで、新たな現実を作り出す技術です。

つまり、現実の世界そのものを操作して、現実とは異なる新たな世界を作り出すことができます。

SR技術では、現実世界をスマートフォンやパソコンなどのデバイスを使って、音声や映像、センサーなどの情報を組み合わせて操作します。

例えば、AR技術では、スマートフォンのカメラで映像を撮影しながら、その映像にデジタル情報を重ねて表示することで、現実世界に情報を加えることができます。

一方、SR技術では、実際の物理的な環境を操作することで、新たな現実を作り出すことができます。

SR技術の応用例は、建築、都市計画、エンターテイメント、医療、教育など、多岐にわたります。

例えば、都市計画では、SR技術を用いて、都市の風景や建物の形状を変えることで、新しい都市計画のイメージを作り出すことができます。

また、教育分野では、SR技術を用いて、仮想的な科学実験や文化体験を提供することができます。

SR技術は、現実そのものを変えるため、VRやARに比べてより自然な体験を提供することができます。

| VRを体験できる5つの仕組み

VRがどのような技術なのかはご理解いただけたと思います。

ここからは、VR技術を体験できる仕組みについてそれぞれ5つの観点からご紹介します。

映像を立体視

VRで映像が立体的に見えるのは、人間の両目の視差に関係しています。

人間の目は左右で微妙に見える像が異なり、これを両眼視差と呼びます。

通常、左目で見ている像と右目で見ている像を脳で合成することで、立体的に見えるように補正されます。

VRでは、この両眼視差を利用し、VRカメラは左目用と右目用の2つのカメラを並べて設置し、同時に撮影します。

この映像をVRゴーグルに投影するため、ゴーグル内には2枚の小さなディスプレイがあり、左側のディスプレイには左目用の映像が、右側のディスプレイには右目用の映像が映し出されます。

人間の目は、それぞれの眼で微妙に異なる像を受け取ることで、深さや距離を感知します。

VRの場合も同様に、左目と右目で異なる映像を見ることで、脳が両眼視差を計算し、立体的に見える映像を生成します。

この仕組みにより、VRで没入感のある立体映像を体験することができるのです。

触れたり動かしたりできる

参加型のVRでは、一般的に手に持ったコントローラーを使用して、さまざまな動作を行うことができます。

コントローラーを使うことで、VR空間内の対象物に触れたり、動かしたりすることができます。

最新の高度なVR技術では、コントローラーが人間の手の動きを細かく検知し、実際に自分の手を使っているような感覚を得ることもできます。

さらに、コントローラーに搭載されたモーターにより、VR内の対象物の硬さや衝撃を体感することもできます。

移動

一般的なVRでは、テレビゲームのようにコントローラーを使用して映像内を移動することが一般的です。

この場合、十字キーやスティックを操作して移動します。

しかし、最新の高度なVR機器では、室内に設置されたセンサーが人間の動きを認識し、その動きに連動したVR映像内を実際に動くことができます。

このような仕組みを使うことで、より体感度が高く、没入感のあるVR空間を体験することができます。

顔を向けた方向が見える

VRでは、顔を上下左右に向けることで、VR映像内の異なる方向を見ることができます。

人間の視野角は約120度ですが、VR映像はそれ以上の広い範囲を撮影することができます。

しかし、VRゴーグルに表示されるのは、人間の視野角内の映像のみです。

顔を左右に向けると、VRゴーグル内のセンサーが目や頭の動きを捉え、映像の表示範囲を切り替えます。

このため、VRゴーグルをかけていると、自然な動きで360度の映像を見ることができます。

音の方向を感じる

人間は、左右の耳の聞こえ方の違いから、音の方向を把握しています。

通常の「ステレオ音声」では、左右の音を分離して、それぞれの耳で異なる音を聞くことで、音の方向を判断します。

一般的なVRでも、このステレオ音声を使用することがありますが、高度なVRでは「空間音声」と呼ばれる技術を採用しています。

空間音声では、多数のマイクを使用して、上下、左右、前後の音を記録することができ、より自然な音の再現が可能になります。

このような技術を使用することで、より現実的な音の体験が可能になります。

| VR技術を体験するために必要なもの

ここからは、VR技術を体験するために必要なものを紹介します。

VRゴーグル

VRゴーグルには、コンピューターやディスプレイを内蔵し、独立して使用できる「スタンドアロン型」があります。

このタイプのVRゴーグルには、手や身体の動きを感知できる「Oculus Quest 2」や、高品質なVR体験を提供する「Vive Focus Plus」など、多様な種類が存在しています。

また、医療用途に特化したモデルなど、事前にVRコンテンツが搭載されている製品も登場しています。

PC用VRゴーグル

高画質なVR体験を求めるなら、パソコンと接続するタイプのVRゴーグルが適しています。

パソコンの処理性能を活用し、高品質なVRゲームや映像を楽しめますが、高性能なグラフィックカードが必要です。

高画質なVRを楽しむためには、高性能なパソコンを用いると良いでしょう。

スマホ用VRゴーグル

スマートフォンを利用したVR体験ができるゴーグルも存在します。

このタイプのゴーグルは、比較的安価な段ボール素材などが使用されており、パソコンやゲーム機に接続するタイプや独立して使用できるスタンドアロン型と比較すると性能は劣りますが、VR初心者にとってはスマホ用ゴーグルから始めるのも良いでしょう。

家庭用ゲーム機

「PlayStation VR」は、SONYが提供する家庭用のVRゲーム機で、人気ゲーム機である「PlayStation4」や「PlayStation5」と接続して、多彩なVRゲームや映像コンテンツを楽しむことができます。

また、手の動きを認識する「モーションコントローラー」などの周辺機器が販売されており、参加型VRの没入感を高めることができます。

PlayStation VRは、手軽にVRを楽しみたい家庭向けのゲーム機として人気があります。

| VR技術の活用例【業界別】

ここからは、VR技術を用いたビジネス活用事例について、業界別にご紹介します。

【小売業界】ニトリ目黒店

ニトリの目黒通り店は、店舗内に「バーチャルショールーム」を導入しています。

このシステムを使えば、スマートフォンやタブレットなどの手持ちのデバイスを使って、専用アプリをインストールすることなく、簡単に店内の売り場を自由に巡回することができます。

また、オンラインショップを利用するお客様にも、商品情報の「格差」をなくすため、バーチャルショールームを導入しています。

このシステムを使うことで、店舗にいるかのような感覚で、好きな場所に移動したり、家具の大きさを好きな位置から測定したりすることができます。

バーチャルショールームの導入により、オンラインショップでも店舗と同じような満足感を得ることができます。

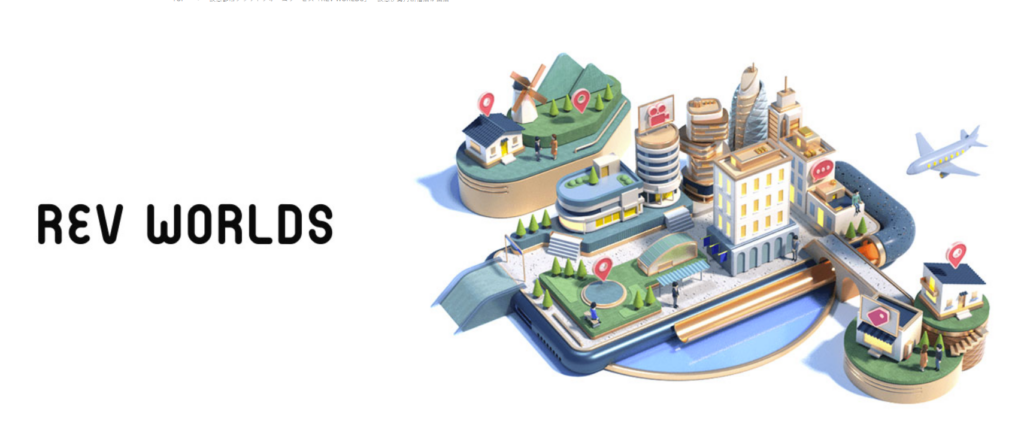

【小売業界】伊勢丹新宿

伊勢丹新宿の「REV WORLDS」は、専用アプリをダウンロードすることで、メタバース空間でのショッピングを楽しめます。

実際の店舗スタッフがアバターとして登場し、対面時と変わらない接客で、お客様をおもてなしすることができます。

さらに、バーチャル店舗で販売されている商品は、直接オンラインストアに遷移できるので、その場で購入できる仕組みになっています。

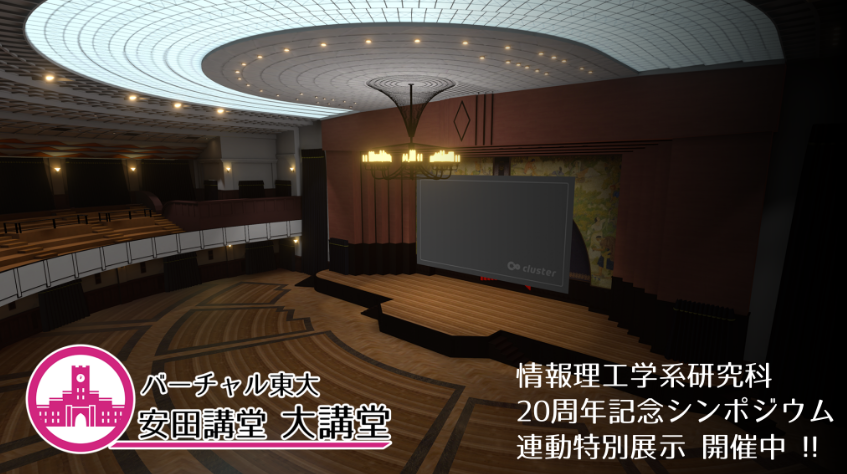

【教育業界】東京大学

「バーチャル東大」は、東京大学のVRサークル「UT-virtual」の有志によって制作されたバーチャルツアーです。

「遊び方」という名前通り、ゲームをプレイするような感覚で、東大のシンボル「赤門」や「正門」をはじめとする6つの主要な場所をバーチャルで紹介しています。

しかしながら、ゲーム操作に慣れていない場合、操作に苦労するかもしれません。また、完全に自由に移動できないため、実際のオープンキャンパスを再現するためには、限界があります。

学生たちは、この点に不満を感じる可能性があります。

【教育業界】東京工科大学

東京工科大学では、「バーチャルキャンパス見学」として、Matterportを使用してキャンパス内を案内しています。

Matterportを活用することで、リアルに歩いているかのような感覚で、キャンパス内を自由に見学できるので、ストレスを最小限に抑えることができます。

キャンパス内のエレベーターホールや各スポットに到着すると、大学の公式キャラクター「こうかとん」が簡単な案内をしてくれます。

【旅行業界】北海道美唄市

北海道美唄市では、新聞やテレビでは十分に伝えられない市内の魅力を、スマートフォンのアプリを使って自由自在に360°見渡すことができます。

スマートフォンを傾けると、システムがその方向に画面を自動的に動かし、まるで実際に市内を歩いているかのようなバーチャル体験ができます。

美唄市観光体験の特徴は、VRゴーグルを必要としないことで、ユーザーに費用の負担がかからない点です。

手持ちのスマートフォンからアプリをダウンロードするだけで、手軽に観光を楽しむことができます。

【旅行業界】NINJA VR KYOTO

京都府の京都文化力プロジェクトは、日本の芸術や文化を世界に広めるため、VRを活用した忍者体験を提供していました。

空き家を利用し、現実世界でVR世界の出来事を体験できるようにすることで、アトラクションとしてVR忍者体験を位置づけ、海外からの観光客の需要を獲得していました。

【住宅業界】積水ハウス

積水ハウスのバーチャル展示場は、家の間取りをチェックしながら、現在位置周辺を散策することが可能です。

また、パパやママ、ペットなどのキャラクターを登場させることで、家族全員が参加したようなリアルな体験ができます。

しかしながら、全ての部屋を内覧することはできず、あらかじめ用意された範囲内でしか見ることができない点には注意が必要です。

【住宅業界】大和ハウス

大和ハウスの360°バーチャル展示場は、間取りを確認しながら、上下左右の操作を楽しみながら見学できます。

また、各部屋の映像が自動再生されるため、操作が苦手な人にも使いやすい環境となっています。

しかしながら、自分のペースで見たい方にとっては、与えられた動線以外の場所に身を置くことができないため、自由度の高いウォークスルー閲覧はできません。

|VR技術者認定試験という資格もある

VR技術についてきちんと理解したい人向けに、「VR技術者認定試験」という資格が存在しています。

「VR技術者認定試験」とは、VR技術に関する教科書「バーチャルリアリティ学」をベースに、日本バーチャルリアリティ学会が主催する試験です。

近年、VR技術が普及する中で、正確な知識を持った人材がどの程度いるのかが問題となっています。

この試験は、VR技術がますます活用される社会において、技術を正しく理解し、活用できる人材である「VR技術者」を認定するために実施されています。

試験は、「セオリーコース」と「アプリケーションコース」の2つに分かれています。

セオリーコース:基礎的な内容

アプリケーションコース:VRの展開に関する内容

|VR技術が抱える課題

ここからは、VRを導入するうえで抱える課題について、3つの観点から解説します。

コストの課題

VRゴーグルの価格は、スペックによって異なり、最も安価なものでも1台数万円の費用がかかります。

また、本格的なVR体験をするには、ゴーグルに加えて様々な付属品を購入するケースもあるでしょう。

ビジネスの現場で、大量にVRゴーグルを導入する場合、高額なコストがかかることが導入の課題となっています。

健康上の課題

VR技術が直面する最も重要な課題は、身体に与える影響に関する問題です。

VR技術がまだ新しいため、健康に対する明確なガイドラインはまだ存在しません。

将来的にVR市場が急速に成長するにつれて、健康に関する問題に対する改善策も出てくるでしょう。

しかしながら、現時点では健康上の基準が不明確であるため、VR技術を導入する際には十分な注意が必要です。

犯罪リスク

近年メタバースの普及に伴い、仮想空間において犯罪行為に巻き込まれるリスクが高まっています。

例えば、ボイスチェンジャーやアバターを不正に利用して他人になりすまし、詐欺や脅迫行為を行うなどの犯罪行為が発生しています。

過去には、仮想空間上でわいせつ被害に遭ったとのツイートがトレンド入りする事態が発生しました。

今後、仮想空間上の人口が増えれば、これらの犯罪行為がますます増加する可能性があります。

そのため、プラットフォーム提供側や政府による未然防止や抑止の取り組みが求められるでしょう。

特に、バーチャルシティや観光名所の仮想空間再現が増えるなかで、この問題が深刻化することが懸念されます。

|VR技術の将来性

VR技術は今後ますます重要性を増し、市場の成長が期待されています。

市場調査によると、VR市場は右肩上がりで成長し、ハードウェア市場の伸びは鈍化するものの、ソフトウェア市場は拡大していくことが予想されています。

VRは、視覚や聴覚だけでなく、嗅覚や味覚の再現にも挑戦しており、今後ますます幅広い業界で活用されることが期待されています。

|まとめ

いかがでしたか?

本記事では、VR技術の仕組みや活用例について紹介し、今後の発展に期待が高まるVR技術について解説しました。

VR技術は日々進歩し、現在でも様々なビジネス分野で利用されており、これからさらにVR市場が成長することが予測されていますので、メタバース相談室では今後もVR技術について動向を追ってまいります!

では、今回も最後までお読みいただきありがとうございました!

TWITTER

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK

はてブ

はてブ