仮想空間(メタバース)は、オンライン上に構築されたもう一つのデジタル世界です。

昨今では、エンタメからビジネスまで現実を超えた新たな交流やビジネスの場として注目されています。

本記事では、「仮想空間とは何か?」という基本概要からその歴史、メタバースとの違い、さらに、仮想空間で可能な体験やビジネス活用の具体例、導入によるメリットまでわかりやすく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

ユーザーの記憶に残る次世代のプロモーション!体験型コンテンツ制作『monoNITE』

サービスの特徴や導入事例をまとめた資料をご用意しました。

monoNITEサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

資料をダウンロードする目次

|仮想空間とは?

仮想空間とは、現実世界とは異なる三次元のデジタル空間を指します。

この空間内では、ユーザーはアバターを通じて自由に行動し、他のユーザーと交流することができます。

コロナパンデミック以降、ゲームやSNS、ビジネス、教育など多岐にわたる分野で利用され、注目を集めています。

XRや通信技術の進化に伴い、仮想空間はますますリアルに、そして多機能になり、現実世界とデジタル世界の境界を曖昧にしています。

|仮想空間の定義

仮想空間の定義としては、「インターネットやVR(仮想現実)技術を活用して創られた、ユーザーが視覚・聴覚を通じて体験できる人工的な空間のこと」です。

この空間は、現実世界とは物理的な制約が異なり、場所や時間の制限を超えた自由な活動を可能にします。

たとえば、地理的に離れたユーザー同士が仮想空間上で会話したり、共同作業を行ったりできるのが特徴です。

|仮想空間の歴史

仮想空間の歴史は、1985年にルーカスアーツが運営していた「Lucasfilm’s Habitat」がその起源とされています。

日本では1990年、富士通が「Habitat」を展開し、国内でも仮想空間への関心が高まりました。

その後、2000年前後から仮想空間のサービスが徐々に増え始め、2006年頃には注目を集めるようになります。

特に「Second Life」は2007年前半までユーザー数を順調に伸ばしましたが、同年後半には成長が鈍化。

その後は、複数の仮想空間がネットワーク上に存在する「マルチバース化」が進むと予測され、現在ではさまざまなサービスが多様な仮想体験を提供する時代へと移行しています。

仮想空間の進化は、技術と共に加速し続けています。

|仮想空間とメタバースの違い

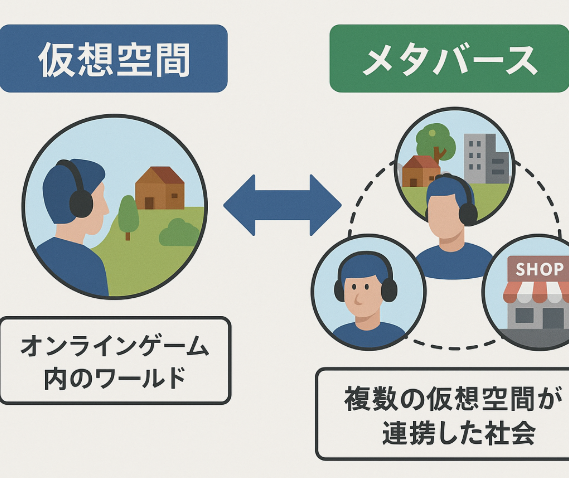

仮想空間とメタバースは似た概念ですが、厳密には異なります。

仮想空間は個々のデジタル空間を指し、特定の目的や用途に応じた閉じた環境が多いのに対し、メタバースは複数の仮想空間が連携し、相互運用性を持つ巨大なデジタル社会を意味します。

たとえば、仮想空間は単体のオンラインゲーム内のワールドを指すことが多いですが、メタバースは異なるゲームやプラットフォームを横断して共通のアイデンティティや資産を持ち運べる世界を目指しています。

|仮想空間でできること

仮想空間では、現実世界では制約される場所や時間を超えて、さまざまな活動が可能です。

代表的なものに、世界中の人とリアルタイムで交流できるコミュニケーション、物理的制約を超えた独自の体験、そしてビジネスや経済活動への応用があります。

コミュニケーション・交流

仮想空間は、地理的な距離を超えたコミュニケーションを実現します。

アバターを使って世界中のユーザーと対話したり、バーチャルオフィスでチームと共同作業を行ったりできるのが特徴です。

たとえば、メタバース上でのビジネス会議や、趣味を共有するコミュニティでの交流がその一例です。

これにより、出張費や移動時間を削減しながら、密なコミュニケーションが可能になります。

リアルでは味わえないユーザー体験

仮想空間ならではの最大の魅力は、現実では体験できない自由な環境です。

たとえば、重力を無視して空を飛ぶ、異世界の都市を冒険する、自分だけのオリジナル空間を創造することが可能です。

また、リアルでは困難な大規模イベントへの参加や、希少な美術品を間近で鑑賞するといった体験も、仮想空間なら手軽に実現できます。

ビジネス・経済活動

仮想空間は、単なる遊び場にとどまらず、ビジネスや経済活動の場としても活用されています。

たとえば、バーチャルオフィスでの業務、仮想店舗での商品販売、バーチャルイベントでのプロモーション活動などが代表例です。

デジタル資産の取引や、仮想空間内での広告ビジネスも拡大しており、2024年にはメタバース経済圏の市場規模が100兆円を超えるとの予測もあります。

企業にとって仮想空間は、新たな顧客接点を創出する戦略的なフィールドとなりつつあるのです。

|仮想空間のビジネス活用シーン

仮想空間は、バーチャルオフィスやオンライン会議の実施はもちろん、商品・サービスのプロモーション、教育・研修、さらには展示会やイベントの開催まで、幅広いビジネスシーンで活用が進んでいます。

仮想空間の活用により、コスト削減や参加者拡大、働き方の多様化といったメリットが生まれています。

バーチャルオフィス・会議

パンデミック以降、バーチャルオフィスやバーチャル会議の導入が進んでいます。

リモートワークが一気に普及したことから場所を選ばず、リアルに近い感覚でコミュニケーションができるといった理由で、活用が進み、多くのサービスが生まれています。

バーチャルオフィスでは、アバター同士で顔を合わせながらディスカッションを行ったり、資料共有やホワイトボード機能を使った共同作業が可能です。

商品・サービスのプロモーション

仮想空間は、商品やサービスのプロモーションにも活用されています。

企業は、バーチャル空間内にブランド専用エリアを設け、製品の体験版を提供したり、仮想店舗で新作を発表する事例が増えています。

リアルな店舗では実現しづらい演出や体験を提供できるため、顧客の記憶に残りやすく、ブランドロイヤルティの向上にもつながります。

教育・研修

教育・研修分野でも仮想空間の活用が進んでいます。

仮想教室で講義を行ったり、VR技術を使った実践型トレーニングを実施したりすることで、従来のeラーニングを超えた没入型学習が可能になります。

特に医療や製造業など、実技訓練が重要な分野では、仮想空間によるトレーニングが大きな効果を発揮しています。

さらに、受講者同士の交流や、シミュレーションによる失敗経験も学びに変えられるため、実務スキルの向上に直結します。

バーチャルイベント・展示会

バーチャルイベントや展示会の開催も、仮想空間活用の代表例です。

物理的な会場を必要とせず、世界中から参加者を集められるため、コスト削減と集客力向上の両立を実現できるため、ポストコロナでは、リアルと仮想空間のハイブリッド開催もトレンドになっています。

仮想ブースで製品を展示したり、プレゼンテーションを配信したりすることもでき、インタラクティブな体験を提供することで来場者のエンゲージメントを高めることができます。

コロナ禍以降、特に多くの企業がこの形式を導入しており、今後も定番のマーケティング手段となっています。

|仮想空間をビジネス活用するメリット

仮想空間をビジネスに活用することには、多くのメリットがあります。

仮想空間を活用する最大のメリットは、場所や時間の制約を超えたビジネス展開が可能になることです。

バーチャルオフィスやイベント開催により、移動コストや会場費を削減でき、グローバルな顧客やパートナーとの接点も容易に増やせます。

さらに、仮想空間は参加者の行動データを蓄積・分析できるため、マーケティングや製品改善にも活用可能です。

また、独自のブランディング空間を構築することで、企業イメージの向上や新たなファン獲得にもつながります。

特に若年層を中心に、仮想空間への親和性が高まっており、将来の顧客基盤を築くうえでも大きなメリットと言えるでしょう。

|まとめ

仮想空間は、単なるエンターテインメントの枠を超え、ビジネスや教育、社会活動のさまざまな領域で活用が進んでいます。

本記事では、仮想空間の定義から歴史、メタバースとの違い、そしてビジネス活用シーンやメリットまで幅広く紹介しました。

場所や時間の制約を超えた柔軟な活動が可能になる仮想空間は、今後ますます重要性を増していくでしょう。

ユーザーの記憶に残る次世代のプロモーション!体験型コンテンツ制作『monoNITE』

サービスの特徴や導入事例をまとめた資料をご用意しました。

monoNITEサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

資料をダウンロードする

TWITTER

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK

はてブ

はてブ