企業内での研修や教育のためにVR研修が活用されはじめています。

人材の育成は、企業価値の向上に欠かすことができません。

VR研修は、効果的に技術や知識を習得できることから注目されており、すでに導入して成果をあげている企業も増えてきています。

今回の記事では、VR研修導入におけるメリット・デメリットおよび導入されている事例について説明していきます。

ぜひ最後までお読みいただき、参考にしてください。

|VRとは

VRとは、インターネット上に作られた仮想空間のなかで現実のような疑似体験ができる技術のことを指します。

「Virtual Reality(バーチャル・リアリティ)」の略であり、日本語では「仮想現実」と訳されます。

専用ゴーグルを装着することで、仮想現実のなかに入りこむ高い没入体験が可能です。

エンターテイメント業界で導入されているイメージが強いですが、医療や教育現場などさまざまな分野でも活用されています。

ビジネスシーンにおいても、社員研修やシミュレーションなどにVRを活用した事例が見られるようになってきました。

VRによる研修は、仮想現実のなかで現実に近い体験ができることから多くの企業からも注目を集めています。

|VR研修を行うメリット

では、VR研修はこれまでの研修と比べてどのような違いがあるのでしょうか。

企業がVR研修を導入することにおいて享受できるメリットは多くあります。

代表的なメリットについて解説していきます。

参加者が能動的になる

まずメリットとしてあげられるのが、参加者が能動的になるという点です。

VR研修では、参加者自身がバーチャル空間の中で操作や実践を行うことができます。

ゲーム感覚で実体験に近い研修ができることから、聞くだけの研修と比較して理解度の向上が期待できます。

現場で許されない失敗を繰り返すことができることも大きな特徴で、知識やスキルの習熟度向上が促進されるでしょう。

それぞれ実際に操作することが必要になるため、参加者が自ら動く必要があります。

VRという新鮮な学習体験は、「座学の研修より楽しかった」という声も多く、参加者も高いモチベーションで取り組むことができます。

より実践的な研修ができる

また、VR研修ではより実践的な研修ができることもメリットです。

従来の研修では資料を見るだけや話を聞くだけのものが多く、実践的な研修を実施することが難しい部分もありました。

「研修のための研修」になってしまい、満足いく成果を得られないケースもあったのではないでしょうか。

VR研修では、仮想空間を使用した臨場感のある研修が体験できます。

たとえば、高所作業や危険なシチュエーションなど、現場で習得するしかなかったスキルを事前に体験できることは大きなメリットといえます。

習得してほしい知識やスキルに合ったコンテンツを仮想空間で用意することで、従来の研修と比べて高い学習効果が期待できます。

研修品質の標準化ができる

従来の研修では、講師や参加者それぞれのレベルによって研修内容の質にバラつきが生まれる可能性がありました。

しかしVR研修では、参加者が一つの仮想環境に入り皆で一緒に学ぶこともできるため、研修内容の質を標準化することが可能となります。

参加者が何をどれくらい理解したのか、どのような課題があったのかを進捗管理し、個人のペースに合わせて学習していくことができます。

新しい技術が導入される場合も、VR研修を活用することですべての社員に同じレベルの知識や経験を与えることが可能で、社員ごとの差をなくすことができるでしょう。

いつ、どこにいても参加できる

研修場所が仮想空間であることから、時間や場所を問わず参加することができるのも、VR研修ならではといえるでしょう。

VR研修は専用ゴーグルとオンライン環境が整っていれば実施できるため、屋内外問わず実施でき、野外でしかできなかった研修も職場にいながら受けることができます。

時間と場所に制限されることがないためフレキシブルな対応ができ、日程調整に苦労することもありません。

それぞれの都合に合わせて研修に参加できるため、以前は研修を受けられなかった人が参加できることも企業の価値向上につながるのではないでしょうか。

|VR研修を行うデメリット

ここまでVR研修の多くのメリットについて説明してきました。

多くのメリットがもたらされるVR研修ですが、導入するためにはいくつか課題があることも理解しておく必要があるでしょう。

この見出しでは、VR研修の導入におけるデメリットや課題について紹介します。

初期費用がかかる

まずデメリットとしてあげられるのが初期費用についてです。

VR研修を導入するためには以下のような初期費用が必要になります。

・VR専用ゴーグルなどのハードウェア導入費用

・研修用VRコンテンツの開発費用

ハードウェアに関しては、専用ゴーグルにもいくつかタイプがあります。

比較的安価なものであれば1台数万円程度ですが、製品によっては1台数十万円になることもあります。

コンテンツの開発については、専門知識や技術を持った従業員がいない場合、外注する必要があるため初期費用は高くなる傾向にあります。

また、研修の方法や内容を検討し、コンテンツが開発されるまで時間が必要であるため、すぐに実施できないという面もあることに注意しましょう。

VR酔いを起こす可能性がある

VRゴーグルを装着してVR映像を見ているうちに、めまいや吐き気、不快感といった症状が起きる場合があります。

これは「VR酔い」というもので、乗り物酔いのような症状で、視覚と身体感覚のズレから脳が正常な判断ができないことから起こります。

一般的に乗り物酔いしやすい人に症状が出やすいため、VR研修への参加が難しい人がいるかもしれないということを念頭に置いておきましょう。

VRと相性のいい研修内容

VR研修のメリット・デメリットをご紹介しましたが、

特に新人教育において、知識のインプットだけでなく「実践的なスキル」や「安全意識」を効率的に高めたい場合に適しています。

具体的には、以下のような研修内容と非常に相性が良いです。

1. 安全教育・危険作業研修

高所作業、重機操作、火災・感電といった、現実世界では危険を伴う、あるいは再現が困難な状況を、VR空間で安全に体験できます。

「知っている」レベルから「体験して理解している」レベルへと引き上げることで、新人の安全意識を効果的に醸成します。

研修のためにラインを止めたり、特別な施設を用意したりする必要もありません。

2. 技術習得・作業手順(OJT)研修

製造業の組み立てライン、医療の手術手技、専門機器の操作など、正確な手順の習得と反復練習が不可欠なスキル訓練に最適です。

VR空間内で正しい手順をナビゲートしたり、お手本と自分の動きを比較したりできます。

指導者が付きっきりにならずとも、新人が自分のペースで必要なスキルを均一な品質で習得できるため、OJTの効率化・標準化に繋がります。

3. 接客・コミュニケーション研修

店舗での接客、営業ロープレ、クレーム対応など、対人スキルが求められる研修もVRの得意分野です。 アバターを相手に、様々なシチュエーション(例:難しい要望を持つ顧客、怒っている顧客など)を想定したロールプレイングが可能です。

対面では緊張しがちな新人でも、VRなら心理的ハードルが下がり、失敗を恐れずに実践的な練習を重ねることができます。

これらの研修は、座学やマニュアルだけでは伝えきれない「現場の感覚」や「緊急時の対応」を、VRを通じて効果的に学ばせる点で、既存の教育手法を強力に補完します。

|VR研修の主な導入事例

ここからは、VR研修の導入事例を紹介していきます。

ANA

日本の航空会社大手であるANAは客室乗務員訓練にVR研修を実施しています。

新人客室乗務員を対象とした機内の保安訓練のため導入されました。

NECの「法人VRソリューション」を活用しており、CGを用いたVR研修は航空業界では世界初となっています。

現実では再現が難しい状況をVRで再現しており、火災や急減圧といった緊急事態や機内の安全確認作業を体感できるものになっています。

リアルな緊急事態の疑似体験を何度でも実施できるため、手順の理解度や習熟度に高い効果が見込まれています。

当初導入されたものは視点が固定されていましたが、新たに仮想空間内を移動することや、屈む動作ができるものも導入されました。

これにより客室全体の安全確認作業にも対応したものになるなど、VR研修の幅が広がっています。

ケンタッキーフライドチキン

ケンタッキーフライドチキンでは、独自のVRコンテンツを開発し従業員のトレーニングに活用しています。

新人従業員にフライドチキンの調理方法を習得させるためのもので、研修時間の短縮にも役立っています。

実際のキッチンで実施すると25分かかるところ、VR研修では10分で完了するようになったとのことです。

3DCGで開発されており、内容は脱出ゲームのような仕様となっています。

部屋のなかから脱出するためには正しい調理工程を習得しなければならず、本当にゲームをプレイしてかのいるようです。

おなじみのカーネルサンダースが少し不気味に表現されており、遊び心を感じさせるものになっています。

東日本旅客鉄道株式会社

東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)でも、事故に関するVR研修を導入しています。

皆さんは鉄道の三大労災をご存知でしょうか。

それは「触車」「墜落」「感電」の3つだと言われています。

このうち「触車」と「墜落」に関する事故を疑似的に体験することができる研修が行われています。

同社では以前から乗車を体験する研修などは行われていましたが、本当に危険な状況ではないため危機意識に問題があったそうです。

VR研修において、普段体験できないような事故を体験することで、危険性の再確認や安全意識の向上に役立っているとのことです。

実際には危険を伴う現場の体験を安全に行うことができるのが、VR研修の長所のひとつです。

何度も研修を重ねることで、本当にその現場に遭遇したときに事故や怪我のリスクを下げることができるでしょう。

凸版印刷株式会社

凸版印刷株式会社でも、従業員の安全教育のためにVR研修が導入されています。

同社では「巻き込まれ体感機 for VR」という研修用装置が開発されています。

これは、VR映像と連動して実際に「巻き込まれ」の疑似体験ができるというものです。

この装置で研修することで、従業員に安全に対する意識を向上させる狙いがあります。

また、危険察知能力を身につけることで労働災害を防ぐことにも役立っています。

東急建設株式会社

東急建設株式会社では、体験型安全衛生教育システムとして「Tc-VOW」というコンテンツを開発することでVR研修を導入しています。

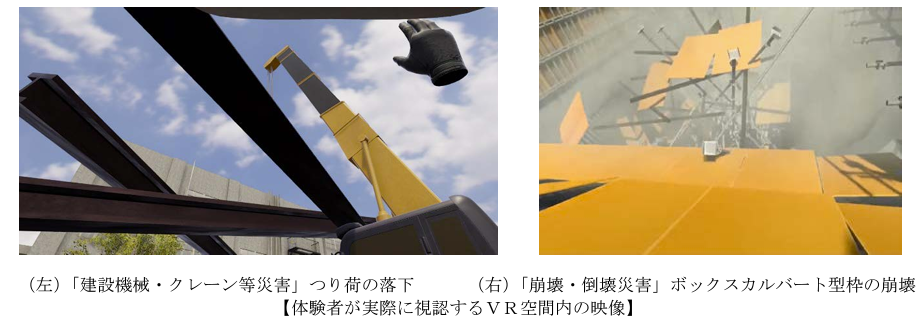

「墜落・転落災害」「建設機械クレーン等災害」「倒壊・崩壊災害」という建設現場における3大災害を想定して開発されたもので、災害事故ゼロを目指した安全意識の向上が目的となっています。

非日常を体験できるというVRの特徴を活かし、仮想空間で災害を疑似体験することができます。

従来は教材を用いた研修が基本でしたが、専用ゴーグルと手足に装着したコントローラーで、仮想空間内で実際に作業する臨場感ある研修を実施することが可能です。

災害事故が発生しやすい状況をあえて作りだすことで、実際の現場で不安全行動を起こさないように活かされています。

株式会社松屋フーズ

牛丼チェーン店の「松屋」で有名な株式会社松屋フーズでは、新人アルバイト向けにVR研修を導入しています。

このVR研修の特徴は判定機能がついていることです。

挨拶の声量やトレーを運ぶ動作など、接客で必要なスキルを習得するための基準が設定されています。

その基準をクリアすることで次のステップに進める仕組みとなっています。

ゲーム感覚で取り組んでいるうちに接客スキルが身についていくため、実践的な研修といえます。

また、参加者全員が基準をクリアすることで、従業員の質も一定以上を保てるようになるでしょう。

セコム株式会社

警備会社大手のセコム株式会社では、危険な現場での対応方法などを習得するためにVR研修が取り入れられています。

体験機会の少ない研修を安全な環境下で体験できるという点においては、VR研修と相性がよいといえるでしょう。

セコム株式会社では、導入当初より「煙が充満する中での避難誘導」や「避難器具の体験シミュレーション」などのVR研修が行われていました。

その研修のフィードバックをもとに、ゲーミフィケーション要素を取り入れた「ATM操作シミュレーション」や「巡回警備シミュレーション」といった研修も新たに開発されています。

警備員として現場でどう動くかを学習できるものが多く、あまり発生しない状況を体験させることで社員の能力向上につなげていることがわかります。

ウォルマート

日本では「SEIYU」を展開しているスーパーマーケットチェーンのウォルマートにおいてもVR研修が導入されました。

おもに接客対応における研修が実施されているほか、45以上のプログラムが用意されているそうです。

セールの混雑時への対応方法などをVRによって研修することで、来店者の動きや店舗の込み具合を体感できることは普段の業務にも活かされることでしょう。

年に1度のブラックフライデーの混雑や自然災害が発生した場合の対応など、不測の事態を体験することで店舗運営に役立っています。

これにより以前発生していたクレームを削減できたようです。

17,000台のVRゴーグルを購入し、アメリカ国内の100万人を超える全従業員がVR研修に参加できる体制を整えています。

|VR研修に今後期待できること

人がなにかを習得するときに必要なことは実践することです。

従来の研修では足りなかった「実践」をVR研修で実現できるようになりました。

また、VR研修はコストを抑えたうえで大人数に対して効果の高い研修を行うことに適しています。

初期コストは必要ですが、一度導入してしまえばランニングコストはほとんどかかりません。

これらも従来の研修では実現できなかったことで、VR研修だからこそ可能になります。

導入事例で紹介したように、さまざまな分野の企業がVR研修を取り入れて成果をあげています。

充実した研修を提供できることは、従業員の満足度向上にもつながるでしょう。

人材の定着も期待できることから、今後も導入する企業は増えていくのではないでしょうか。

|まとめ

いかがでしたでしょうか。

VR研修を導入するメリット・デメリット、導入事例について説明してきました。

初期費用は必要ですが、費用対効果を考えれば導入するメリットを感じていただけたのではないでしょうか。

実践的で効果的な研修ができることから、すでに多くの分野で導入が進んでいるVR研修。

人材育成に適しており、技術の進歩とともに今後もさらに広がっていくでしょう。

TWITTER

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK

はてブ

はてブ