メタバースは、様々な分野で広く活用されるツールとして世の中に認知されるようになりました。

今回はその中でも、教育分野×メタバースの活用事例についてご紹介していきます。

教育分野でメタバースを活用する魅力はどこにあるのか、活用される理由についても併せて紐解いていきます。

教育分野とメタバースの相性を知りたい方、どのようなことができるのか、今後活用を検討されている企業担当者様にぜひお読みいただきたい記事となっております。

今回も最後までお読みいただけますと幸いです。

尚、メタバースについて詳しく知りたい方は以下記事も併せてお読みください。

学習意欲を引き出し、子どもが自ら学ぶメタバース×ゲーミフィケーションの教育!

メタバースを活用した学習メリットや『monoNITE』サービスの特徴をまとめた資料をご用意しました。

monoNITEサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

資料をダウンロードする|教育分野×メタバースが注目される理由

教育分野において、メタバース活用が注目される主な理由は以下の2点です。

- 教育現場へのICT導入

- 教育分野が抱える課題解決への期待

- メタバースの活用自体が注目を集めている

順番に解説していきます。

教育現場へのICT導入

近年、日本国内でも教育現場へのICT導入が積極的に進められています。

文部科学省が掲げるGIGAスクール構想により、小中学校でも1人1台PCやタブレット端末が配布され、授業や家庭学習において活用されるようになりました。

また、近年で最も大きな転機となった要因が新型コロナウイルスの流行です。

これにより、教育現場ではオンライン授業の体制の整備が進み、生徒や保護者にとってもICT技術を利用して教育を受けることが当たり前の環境となりました。

このような環境がある今だからこそ、メタバース活用の可能性に教育現場が注目をしているといえます。

教育分野が抱える課題解決への期待

文部科学省の調査によると、2022年度時点での小中学校における不登校児童の数はおよそ30万人とされ、過去最多といわれています。

学校に行くことができずに苦しむ子供たちに対して、メタバースの活用は非常に有効な手段といえます。

メタバース上の学校であれば、自宅に居ながら授業を受けることができ、友人との交流も可能です。

また、大人でも働きながら学校に通いたいという人もいるでしょう。

そんな人に対してもメタバースは非常に効果的で、場所を問わず学びたいことを学びに行ける環境を提供することが可能です。

他にもメタバースの活用により教育分野の様々な課題を解決できると期待されているため、注目されているといえるでしょう。

メタバースの活用自体が注目を集めている

メタバース自体への注目度が高いという点も理由の一つとして挙げられます。

メタバース市場は年々成長を続けており、海外においては、2028年には8,289億5,000万米ドル(約120兆1,978億円)に到達する見込みです。

日本国内だけでいえば、総務省によると2026年には1兆42億円まで拡大するであろうと予測されています。

これによりメタバース活用を様々な企業が進めており、私たちの身近でもメタバースを活用したイベントやバーチャルショップ等を見かけることが増えてきたのではないでしょうか。

尚、メタバースの将来性について詳しく知りたい方は以下記事も併せてお読みください。

|教育分野でメタバースを活用するメリット

教育分野においてメタバースを活用するメリットは以下3点です。

- 場所や時間の制約がない

- 失敗を恐れずに学ぶことができる

- 体験を通してゲーム感覚で学べる

それぞれについて解説していきます。

場所や時間の制約がない

学校は時間割が決められていて、授業の時間に必ずその場にいなくてはいけないというイメージがあるかと思います。

そのため、移動に時間を要するという人も少なくなかったのではないでしょうか。

メタバースは、いつでもどこからでもアクセスできる端末とインターネット環境があればいつでもアクセスすることができます。

これにより、先述した不登校児童の支援、働く大人への学習環境提供にも繋がりますし、距離を気にせず学びたい内容に合わせて学ぶ場を自由に選ぶことができるようになります。

失敗を恐れずに学ぶことができる

学ぶことに失敗はつきものです。ただ、失敗を恐れて踏み出せないこともあります。

また、例えば自然災害など普段味わうことができないものは授業で体験することができず、あくまでもイメージでしか学ぶことができません。

また、危険な薬物を扱う実験等は教師・生徒ともに生命の危険を伴うため気軽に実施することができず、これまでは避けて通っていたこともあったのではないでしょうか。

メタバースはあくまでも「仮想空間」ですので、失敗をしたとしても身に危険が及ぶということがありません。

ですので、普段体験できないようなこと、失敗すると取り返しがつかないようなことも身の安全が保障されたうえで学ぶことができます。

体験を通してゲーム感覚で学べる

メタバースで学ぶという体験自体が生徒たちにとっては「いつもとは異なる経験」です。

アバターを動かすという操作が生じますので、生徒は能動的に授業に参加することができ、ゲームのような感覚で楽しく学ぶことができます。

また、テキストだけでは表現できないこともメタバースでは表現することができます。

例えば図形を3Dで表現したり、歴史に出てきた場所で偉人に会ったり。もしかしたら世界旅行や宇宙旅行もできるかもしれません。

テキストで伝えられることにはどうしても限界があります。

しかし、メタバースの力を借りることで生徒たちの興味や関心を無限に引き出すことができるようになるでしょう。

|教育分野×メタバースの活用事例12選

ここからは教育分野におけるメタバースの活用事例12選をご紹介します。

- スタンフォード大学

- 角川ドワンゴ学園

- 富士ソフト

- MEキャンパス

- 長岡工業高等専門学校

- メタバース塾KAI

- 総合型選抜専門塾AOI

- 学研オンエア

- メタバ塾

- NPO法人カタリバ

- メタバース英会話

- fondi

スタンフォード大学

スタンフォード大学では、Meta社が開発したカリキュラム「Virtual People」を導入しています。

これは同社が製造するVRヘッドセット「Meta Quest 2」を使用し、授業のほぼ全てをメタバース内で行うというものです。

生徒たちは宇宙空間を漂ったり、真っ青な海の中でサンゴ礁を観察したりと、教科書やディスプレイでは得られない非現実感のある授業を受講することができます。

2021年からスタートしたカリキュラムには数百人の生徒が参加し、年間で150日程度の時間をメタバース空間内で過ごしているそうです。

角川ドワンゴ学園

IT企業のドワンゴが創立したのが、通信制高校の「角川ドワンゴ学園」です。

『未来のネット学園』を目指しており、2021年4月からN高等学校とS高等学校の普通科でメタバース授業を導入しています。

同校では生徒にVRヘッドセットを用いてメタバースで学べる環境を整備し、履修可能な教材の過半数がメタバースに対応しているそうです。

紙の読み書き学習が中心だったこれまでの授業が、3Dの教材や歴史的遺跡に触れるなどの疑似体験を中心としたものに代わっています。

富士ソフト

富士ソフトが開発したのが、バーチャル教育空間となる「FAMcampus(ファムキャンパス)」です。

生徒は集合授業や個別授業など、各種指導形態に応じて用意されたフロアにアバターで通います。

先生も他の生徒もアバターで同じ空間に存在するため、オンライン授業では友達とおしゃべりできない、すぐにだらけてしまうという生徒側の問題だけではなく、個別のフォローがやりづらいという教師たちの不満も解消できます。

物理的な通学は不要というオンライン授業のメリットは残したまま、メタバースによってさらに教育の質を上げていこうという試みを行っています。

MEキャンパス

株式会社MetaLabが運営する「MEキャンパス」は、2023年4月に開校しました。

メタバース上のキャンパスで学ぶことができ、将来メタバースの制作に関わりたい人に向けた多彩なカリキュラムが用意されています。

サポートの体制も万全で、就職支援やサークル活動、カウンセリングやAIアバターによる24時間体制での質疑応答も可能です。

今後メタバースのクリエイターやプログラマーを目指したいといった方はぜひ候補に入れてみてはいかがでしょうか。

MEキャンパスについて詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてお読みください。

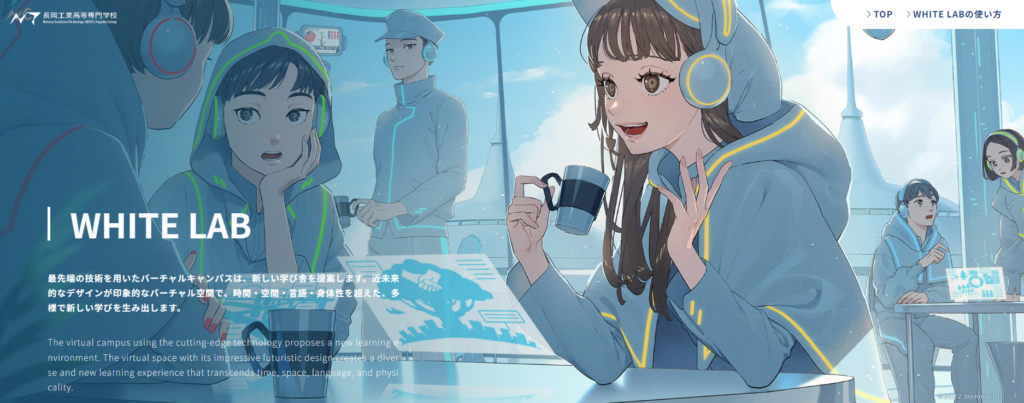

長岡工業高等専門学校

長岡工業高等専門学校では、メタバース上のキャンパスである「WHITE LAB」を開設しています。

ここでは現実世界の校舎同様、セミナールームやグループワークルーム、ラウンジといった部屋に分かれています。

こちらは在校生だけでなく、オープンキャンパスなど一般向けのイベントも開催されています。

サンプルルームもありますので、ぜひ一度お試しください。

メタバース塾KAI

メタバース塾KAIは、山梨県や長野県、静岡県で展開されている学習塾の甲斐ゼミナールが2023年4月に開校したメタバース学習塾です。

全国のどの塾よりも先駆けて、2021年頃から何度か講習をメタバース上で開催してきました。

そして、2023年3月に甲斐市と連携協定を締結し、満を持して開校しています。

総合型選抜専門塾AOI

株式会社花形が運営する「総合型選抜専門塾AOI」では、メタバース校を開校しました。

ここでは、通常の受験と異なり、生徒と大学の想いがマッチするかどうかで選抜される「総合型選抜(旧AO入試)」の指導をメインとしています。

ですので、生徒と講師でコミュニケーションを取りながら、合格に向けて小論文や志望理由書、面接対策などを実施しています。

部活動がありなかなか通塾できない生徒や、周りに総合型選抜入試自体を受験する友人がおらず孤独を感じる生徒が集まり、お互い励ましあいながら受験へと向かうことのできる学習塾となっています。

学研オンエア

学研オンエアは、株式会社学研ホールディングスが2023年4月に開校したメタバース学習塾です。

アバターでバーチャル校にログインし、授業を受けたり、自習したり、相談やコミュニケーションを取ることができます。

自習室はメタバースの強みを生かし深夜0時まで利用できるようですので、とことん学習を進めたいという人にはおすすめです。

その他、AIが搭載されたデジタル教材や授業欠席時の録画視聴、学習インストラクターによるサポートを受けることができるなど、支援体制も充実しています。

メタバ塾

メタバ塾は、不登校児童を対象とした、メタバースとゲームを組み合わせた学びの場を提供している学習塾です。

主にMinecraftやFortnite、Robloxといったゲームを教材として学びを創造しています。

またそれだけではなく、ゲームを通じて十分にコミュニケーションを取った後には、農業体験や外出同行などといったアクティビティも用意されているのが大きな特徴といえます。

いずれまた外の世界で人間関係を築けるようになる1つのきっかけとしての支援を行っている学習塾です。

NPO法人カタリバ

NPO法人カタリバは、メタバースを活用した不登校支援プログラム「room-K」を提供しています。

クラブ活動、教科ワークショップ、学習支援プログラム、居場所型プログラムの4種類があり、メタバース空間ならではの特徴を活かしたプログラム内容で、楽しみながら学ぶことができます。

サポート体制も万全で、子供と1対1で寄り添う「メンター」、保護者のケアや支援計画を立てて全体をサポートする「支援計画コーディネーター」によるチームを構成して生徒と保護者を支援しています。

メタバース英会話

メタバース英会話は、小学生から高校生向けの「メタバースゲームを通してマンツーマンで英会話を学べる」サービスです。

人気ゲームの「フォートナイト」と「マインクラフト」を学びの場とし、ゲーム内の会話を全て英語で行うことで楽しみながら英会話に触れることができます。

普段ゲームを長時間プレイしているお子様には、ゲームを楽しみつつ英会話力も磨けるということで一石二鳥なサービスとなっているのではないでしょうか。

fondi

fondiは「メタバース上で英会話を学びたい!」「メタバースで留学体験をしてみたい!」という方におすすめのサービスです。

専用のメタバース空間が用意されており、世界中から集まるユーザーと英会話を楽しみながらメタバースで生活を送ることができます。

アバターコミュニケーションになりますので、対面とは違い間違いを恐れず、恥ずかしがらずにどんどん実践を詰めるのはメタバースならではといえるでしょう。

|教育分野でメタバースを活用するうえでの課題

最後に、メタバースを活用する上での課題を2点ご紹介します。

- 初期コストがかかる

- VR酔いをしてしまうことがある

初期コストがかかる

導入時、どうしても避けて通ることのできない課題の一つに初期コストの問題があります。

オリジナルで作成するとなるとメタバース空間の構築、コンテンツ開発などで数百万円程度の費用がかかります。

現在は既にプリセットとして提供されているメタバース空間をそのまま利用することのできるサービスもあり、そちらであれば安価でスタートすることも可能です。

また、場合によってはVRヘッドセットを利用することもありますので、その場合は生徒全員分の機材を用意しなければなりません。

生徒自身で用意する場合も同様に初期コストがかかってしまいます。

VR酔いをしてしまうことがある

メタバースを利用することで、中にはVR酔いを起こしてしまう人がいるかもしれません。

VR酔い(Virtual Reality Sickness)とは、VRゴーグルを装着した状態でVR映像を見たときやメタバース体験をしている時に、めまいや吐き気、不快感などの症状が起こる状態を指します。

一般的な乗り物酔いに近い感覚で、個人差はあるものの特に子供は注意が必要です。

酔い止めを飲む、休憩を挟む等で対応することができますが、体調を見ながら利用するようにしましょう。

VR酔いについて詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてお読みください。

|まとめ

今回は、教育分野におけるメタバースの活用について解説しました。

メタバースを活用することで、教育分野が抱える課題解決に繋げることができます。

また、既に多くの事例が存在することからも注目度の高さがうかがえるでしょう。

学ぶ場所は1つだけではありません。自分に合った場所で、自分のペースで好きな学び方ができる世の中になりつつあります。

確実に需要は高まっていますので、ぜひ教育分野でメタバースを活用してみてはいかがでしょうか。

学習意欲を引き出し、子どもが自ら学ぶメタバース×ゲーミフィケーションの教育!

メタバースを活用した学習メリットや『monoNITE』サービスの特徴をまとめた資料をご用意しました。

monoNITEサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら

資料をダウンロードする

TWITTER

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK

はてブ

はてブ