仮想空間(バーチャル空間)とは、コンピュータやネットワーク上に構築された仮想空間のことです。

2022年現在、新型コロナウイルスの影響に伴い、多くの企業が仮想空間(バーチャル空間)を活用した展示会やイベントを開催し始めました。

今回は、「仮想空間(バーチャル空間)」について詳しく解説します。

仮想空間(バーチャル空間)に興味・関心のある方や、仮想空間(バーチャル空間)をビジネスで活用したいと考える方は、ぜひご一読ください。

目次

|仮想空間とは

仮想空間とは、コンピュータやネットワーク上に構築された仮想空間のことです。主にパソコンやスマートフォン、VRゴーグル等を用いて空間に参加します。

仮想空間内では、アバターと呼ばれる自分の分身を活用し、システムの範囲内で自由にアクションすることが可能です。

VRの普及やVtuberの流行、コロナ禍でのイベントの中止・延期などにより、仮想空間をどうビジネスに活用するかについて、大企業・ベンチャー企業問わず様々な企業が戦略を進めています。

|仮想空間展示会とオンライン展示会の違い

仮想空間展示会とオンライン展示会は、両方ともインターネットを通じて開催される展示会形式ですが、いくつかの違いがあります。

- 環境の表現

仮想空間展示会は、3DグラフィックスやVR技術を使用して、現実の展示会場を再現します。

参加者はバーチャルな空間を自由に移動することができるため、ブースや展示物を直感的に探索できます。

一方、オンライン展示会は通常、ウェブページやオンラインプラットフォーム上にブースや展示物の画像やビデオを配置しています。

参加者はスクロールやクリックを使って展示物を閲覧します。

- 参加者同士のコミュニケーション

仮想空間展示会では、参加者はバーチャルなアバターやアイコンを通じて他の参加者とコミュニケーションを取ることができます。

また、ブースの担当者とリアルタイムで対話したり、プレゼンテーションやデモンストレーションを行ったりすることも可能です。

オンライン展示会では、一般的にはチャットやメッセージング機能を通じて他の参加者や出展者とのコミュニケーションが行われます。

- 展示物の表現

仮想空間展示会では、サービスや製品は3Dモデルとして表示され、360度で展示物を見ることができます。

また、リアルタイムでのデモンストレーションや対話的な操作も可能です。

オンライン展示会では、主に画像、ビデオ、テキスト情報などが使用されますが、3Dモデルや動画も利用されることがあります。

以上が仮想空間展示会とオンライン展示会の主な違いです。

どちらの形式が最適かは、目的や参加者のニーズによって異なります。

|仮想空間展示会のメリット・デメリット

ここからは、仮想空間で展示会を開くメリット・デメリットについて解説します。

メリット

①コストがかからない

仮想空間(バーチャル空間)で、展示会を開催すれば、現実世界で開催する際にかかる会場のレンタル費や会場設営にかかる人件費、装飾費、来場者への飲食提供費などの経費をカットすることができます。

②時間・場所・天候・災害の制約をほぼ受けない

バーチャル展示会は、実際の会場を使用しないため、時間・場所・天候・災害の制約をほぼ受けません。そのため、何らかの事情による展示会の中止や延期が起こりにくいです。

③集客の幅が広がる

時間・場所・天候・災害の制約をほぼ受けないというメリットのおかげで、実際の展示会よりも集客の幅を広げることができます。

例えば、都心のイベントに行きにくい地方在住の方や世界各国からも来場者を集めることができます。

④正確な参加者データが得られる

バーチャル展示会は、参加者の行動をすべてWeb上で完結させることができるため、参加者の属性データを正確に取得・管理・分析しやすいです。

あらかじめデータ取得システムを構築しておけば、どのような層の来場者が、どんなコンテンツに興味・関心を抱いているのかを高い精度で分析できます。

⑤これからニーズが拡大する可能性が高い

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、世界中でソーシャルディスタンスやリモートワークの体制が整備され始めました。

そのため、人の密接を避けられるバーチャル展示会は、今後ますますニーズが高まると予想できます。

今後、展示会成功の実績や運営ノウハウを持っている企業は、優位性を得られる可能性が高いと言えるでしょう。

デメリット

①サイト構築・システム整備が大変

バーチャル展示会では、大元のサイト構築や来場受付システムなど展示会開催に必要なコンテンツづくりが必要です。

特に初めてバーチャル展示会を実施する場合は、慣れない業務で準備すべきことが多いでしょう。

②物理的な「体験」は提供できない

例えば、「商品を直接手で触れたり、実際に使用してみたり」など、物理的な体験はバーチャル展示会では不可能です。

そのため、バーチャル展示会を開催する際は、バーチャル展示会でしか体験できない独自のコンテンツの提供が集客の鍵となるでしょう。

③イベントとしての「一体感」「特別感」が生まれづらい

実際の展示会は、会場の装飾や雰囲気、会場までの移動なども含めて、イベントに来場するという特別感が生まれやすいです。

しかし、バーチャル展示会の場合は、それらの全てがWeb上で完結してしまうため、「一体感・特別感」が生まれにくいというデメリットがあります。

④PUSH型の営業がしづらい

バーチャル展示会では、声かけやビラ配りなど、出展者が来場者に向けて積極的にアプローチする「PUSH型」の営業がしづらいです。

また、対面で相手の反応を見ながらプレゼンテーションすることも難しいため、どうしても相手からのアクションを待つ「PULL型」の営業スタイルになってしまう点がデメリットと言えるでしょう。

⑤参加者側に安定したインターネット環境が必要

バーチャル展示会は、参加者側に安定したインターネット環境があることが絶対条件です。

そのため、インターネットの通信速度やデータ通信量に制限がある参加者は、バーチャル展示会を満足に楽しめない可能性があります。

|仮想空間展示会の事例

ここでは、仮想空間展示会の事例を紹介します。

デジタル甲子園

阪急阪神ホールディングスは、阪神甲子園球場をバーチャル空間に再現したビジネス展示会「デジタル甲子園」を開催しました。

参加者と出展者は3Dアバターの姿で会場に入り、オンライン上でコミュニケーションや商談を行うことができます。

実際の展示会では、政治家であり国務大臣の河野太郎氏や、株式会社KADOKAWAの代表取締役社長である夏野剛氏など、著名な方々を招いてオンラインセミナーも開催されました。

New Normal Beauty

コスメティックジャパンは、完全予約制の単独バーチャル展示会を実施しています。

新型コロナウイルスの流行によって生じた消費者の生活スタイルや働き方の変化に対応した新たなニーズに応えるため、大きく3つのゾーン「SAVE」「DISCOVERY」「WITH」を設け、全20のアイテムを展開しました。

神戸のつどい

神戸市と神戸商工会議所は、神戸にゆかりのある政界、経済界、官界等の方々向けに、神戸の魅力を発信するイベントとして、「神戸のつどい」を開催しました。

従来はリアル会場で実施されていたイベントですが、新型コロナウイルス感染対策として、バーチャル空間で実施されています。

展示コーナーでは、神戸市にまつわる文化、スポーツ、環境問題、健康、神戸経済などあらゆる分野のプロジェクトを展開しました。

|仮想空間展示会で注意するポイント

ここでは、仮想空間の展示会で注意すべきポイントを紹介します。

①ユーザーが求めるものを明確にしたコンテンツを磨く

オンライン展示会は、多様な来場者が集客できる一方で、その1人1人に積極的にアピールすることが難しい環境です。

そのため、ユーザーが求めるものを明確にしたコンテンツを出展しなければ、失敗につながりかねません。

例えば、来場者に自社の商品やサービスを知ってもらうことが目的なら、知識がない来場者にもわかりやすい展示品や技術力を紹介するコンテンツや工夫が必要です。

②ユーザー視点で使いやすいプラットフォームを選ぶ

バーチャル展示会のプラットフォームを選ぶ際、運営側だけでなく、ユーザー視点での使いやすさも考慮する必要があります。

【ユーザー視点の利便性】

・ユーザーが興味のある情報を見つけやすいか

・興味のある情報に辿り着くまでに、ページの遷移が多すぎるなど、無駄な時間がかかっていないか

・誰でも簡単に操作できるUI設計になっているか ・ページスピードが重くないか

ユーザーはプラットフォームの操作性や利便性に不満を感じると、すぐに離脱してしまう可能性があるため、注意しましょう。

③展示先の集客力を把握し自社でも集客に取り組む

他社が主催するバーチャル展示会に出展する場合、主催者の集客力によって成果は大きく変わります。

また、バーチャル展示会の中には、提供した出展費用で展示できるコンテンツ数が決まったり、展示ブースの掲載順序や主催者側の広告表示が変わる場合もあります。

そのため、できるだけ出展費用を削減し、自社の出展ブースに多くの人を集めたい場合は、自社でもなんらかの集客戦略を実施する必要があるでしょう。

例えば、メールマガジンやSNS、ブログなどを使った宣伝や知人のインフルエンサーに紹介してもらうなどのマーケティングが効果的です。

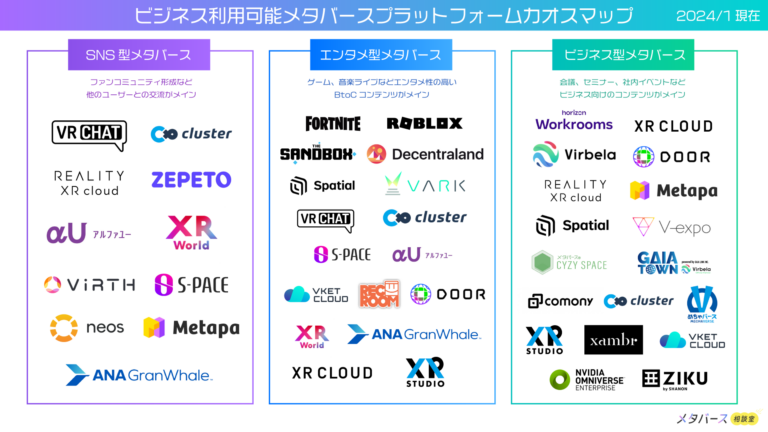

|仮想空間展示会のおすすめプラットフォーム7選

ここでは、バーチャル展示会のおすすめプラットフォーム7選について解説します。

①XR CLOUD

XR CLOUDとは、monoAI technology株式会社がリリースしたバーチャル空間プラットフォームです。

【XR CLOUDの魅力】

・10万人以上の超大規模同時接続エンジンを搭載している

・音声コミュニケーションができるため、バーチャル空間上で人との交流や情報交換が可能

・インターネットさえ繋がればデバイスを問わず、どこからでも利用可能 ・約40種類のアバターが用意されているため、個性を表現しやすい

【XR CLOUD:公式サイト】

②ZIKU

ZIKUとは、アバターで歩ける3D空間のバーチャルイベントサービスです。

【ZIKUの魅力】

・来場者がアバターを使用し、様々なブースで出展社の説明員と会話できる

・3Dの展示会場やブースはテンプレートが用意されているため、簡単にセットアップできる ・講演動画の配信が可能

③NEUTRANS

「NEUTRANS」は、VR技術を活用して、バーチャル空間であらゆるビジネス活動を可能にするVRビジネスプラットフォームです。

【NEUTRANSの魅力】

・インストール不要なクラウド型サービス

・複数人が同時に接続でき、顔の動きや身振り・手振りがリアルタイムでコミュニケーションできる ・3DCGやCADなどのビジュアルデータを用いて、物体や空間などを共有できる

④EventHub

「EventHub」は、企業の営業、マーケティング、採用活動などビジネスイベントに特化したプラットフォームです。

【EventHubの魅力】

・イベント運営に必要な機能をワンストップで利用できる

・ウェビナーや展示会、大規模なカンファレンスなどビジネス系イベントに特化した機能が充実している ・顧客や行動データを外部連携し、マーケティング効果を最大化できる

⑤EASYバーチャル・フェア™

EASYバーチャル・フェア™ は世界の求職・求人シーンを劇的に塗り替えつつある、 バーチャル・ジョブフェアの分野では最先端のSaaSプラットフォームです。

【EASYバーチャル・フェア™ の魅力】

・優れたUI/UX

(ダウンロードゼロ、超高速ローディング時間、カスタム申込フォーム・ランディングページ、モバイルフレンドリー、無制限のユーザー数)

・柔軟な個別クライアント対応

(クライアントと出展社のオンボーディング、ヘルプデスク、24時間365日のワールドワイドサポート、キックオフミーティング、毎週の進捗ミーティング)

・マーケティングサポート (ビデオ会議とモニタリング、Instagram広告とソーシャルメディアキャンペーン、メールテンプレート、メーラー、ビデオチュートリアル、プレス対応)

⑥そのまま展示会

「そのまま展示会」は、最新のVR技術とハイクオリティな3DCGを駆使したバーチャルプラットフォームです。

【そのまま展示会の魅力】

・高性能の3DCG技術で、ブランディングと来場者滞在時間UPを実現

・3DCGのブース内にPRコンテンツをアップロードできる ・来場者の閲覧履歴から精度の高いHOTリード抽出が可能

⑦ネクシビ

「ネクシビ」は、製品やサービスの動画や画像、情報パネルなどを発信できるオンライン展示会のパッケージプランです。

【ネクシビの魅力】

・測定内容を解析し、視野にできるだけ測定対象が多く収まるように移動するため、移動が少なく済む

・エッジを検出するのもプログラム通り順番に測定できる ・一つの視野に入る測定個所は一括で測定できる

【まとめ】仮想空間で展示会を開くなら【XR CLOUD】がおすすめ!

いかがでしたか?

本記事では、仮想空間の魅力について解説しました。

競合他社に遅れを取らないためにもぜひこの機会に、仮想空間を活用したビジネスを検討してみてはいかがでしょうか?

仮想空間で展示会を開くなら、ぜひ「XR CLOUD」をお試しください!

XR CLOUDなら仮想空間で展示会の活用実績多数!

講演会や展示会、ショッピングモールなど様々な用途で活用可能です!

バーチャルだからこそ、多くの人が集まれるイベントを企画することができます!

集客や採用など様々なシーンでご活用ください!

TWITTER

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK

はてブ

はてブ